Afin de pouvoir suivre en direct nos impressions sur les films en compétition lors de cette nouvelle édition du festival de Cannes, outre nos réseaux sociaux twitter et facebook (et notre chaîne youtube sur laquelle nous relayons nos interviews ainsi que des captations des conférences de presse), nous vous proposons comme pour chaque édition un cahier critique.

L’échelle de notation qui y est appliquée est la suivante:

– très mauvais film

* film passable

** bon film

*** très bon film

**** excellent film

***** chef d’oeuvre

Compétition officielle

ANNETTE de Leos CARAX (France) – Film d’ouverture – avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

NOTRE AVIS 1: ****

La clé d' »Annette« , le film de Leos Carax, est autobiographique. Sans que cela déflore le film, il ne s’agit ni plus ni moins que de la tragique et bien réelle histoire entre le cinéaste et l’actrice Katarina Golubeva, avec laquelle il avait eu une fille. Le film, comme l’annonçait par ailleurs Holy Motors, est une pure expérience filmique, du cinéma à l’état brut, à une époque où la plupart de nos films ressemblent à s’y méprendre à des téléfilms – et pour cause, d’aucuns sont façonnés par les chaînes TV dans l’optique d’une rapide diffusion sur petit écran. « Annette » est un « Oncle Boomy » (Palme d’or 2010) plus accessible. Il est fortement auto référencé (la moto de « Mauvais sang« , le « monstre » vêtu de vert de Tokyo ! et d’Holy Motors) mais il contient de forte influences et références externes (telle qu’une scène explicite à La Piscine de Deray, ou un trait d’humour appuyé à la mauvaise prestation en « morte » de Marion Cotillard dans Batman). Plus que du côté de Demy ou de Brodway, il faut aller chercher la stylistique de cette comédie musicale (genre périlleux s’il en est) du côté de l’âge d’or d’Hollywood. Rien de plus normal quand on sait que Carax est issue d’une culture mixte, sa mère étant une critique renommée de cinéma en Amérique. Par ailleurs, à l’image de Godard, son maître -on se demande toujours pourquoi, car ils sont fort différents- Carax se réclame de Griffith et Dreyer. Aussi il faut d’avantage penser à l’époque bénie où Fred Astaire et Rita Hayworth chantaient et dansaient tout au long de leurs films et ce pour le plus grand bonheur du public. Carax est un grand, un très grand cinéaste, incompris, mésestimé, quasi maudit. Ses détracteurs le qualifient de « faiseur » ou « formaliste » ; d’autres, dans les années 80, l’ont classé dans la même Nouvelle nouvelle vague, celle de l’image pure et d’une pensée parfois trop simpliste (tout dans la forme, peu dans le fond) d’un Luc Besson ou d’un Jean-Jacques Beneix -nous apprécions aussi la filmographie elle aussi maudite et inégale de ce dernier qui ne tourne plus, hélas, depuis longtemps. Carax n’est pas un cinéaste à la Godard (qui, à notre sens, ne fait plus de cinéma, et a laissé depuis longtemps, très longtemps, tomber le forme pour un fond surestimé et parfois prétentieux). Il est un immense formaliste, unique, produisant des images somptueuses, étonnantes, comme Gaspar Noé, à ceci près qu’il est dans la pensée et les multiples couches que contient Annette et ses autres films, beaucoup plus profond et sophistiqué. Il a gagné en maturité (il n’est plus le jeune homme de Boy meets Girl et tant mieux). Le film est par ailleurs très émouvant, surtout la scène finale qui nous a fait littéralement pleurer. Reste des clés à résoudre, des scènes à l’obscure clarté un rien effrayante et parfois drôles, que les fans de Lynch apprécieront. L’interprétation est parfaite. Certains Cotillarophobes ont peur, qu’ils se rassurent : elle se montre plus qu’à la hauteur et trouve ici un de ses rôles les plus marquants.

NOTRE AVIS 2: *

La bande annonce de Annette ne donnait pas du tout envie … Le film ne lui ressemble pas. Carax fait ce qu’il peut, notamment du point de vue de la mise en scène et en cherchant à soigner l’image, le film propose quelques splendides notes, référencées ou non – Carax remercie cette fois-ci Vidor -, au milieu d’une partition générale des plus exécrables: un scénario indigent, des dialogues déplaisants et hyper répétitifs, sans qualité littéraire, une musique assourdissante et rarement passionnante, des acteurs dont l’image ne collent pas au projet. L’impression de bric-a-brac, de fourre-tout plus indigeste que génial, domine. Dommage … le poète Carax et la soupe Hollywoodo broadwayienne, plus proche de Lalaland que de Demy, ne font pas bon ménage.

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE (L’HISTOIRE DE MA FEMME) d’ Ildikó ENYEDI (Hongrie) avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel

Jacob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans un café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C’est alors qu’entre Lizzy…

NOTRE AVIS : **

propose une forme de facture très classique. La photographie , la mise en scène, se distinguent des productions ordinaires, peut être pas au niveau d’un Visconti, mais en tout cas, avec une exigence palpable. On remarque également la subtilité de l’interprétation de Léa Seydoux, dans un rôle ambigu (le film est-il féministe ?), dont elle parvient à faire ressortir les différentes nuances. De nombreuses thématiques finalement peu évoquées au cinéma s’invitent dans une écriture subtile. L’acteur principal incarne lui aussi très bien son personnage d’homme viril, amoureux de son épouse, mais incapable de comprendre ses attentes, de voir clair entre ce qui relève du jeu de séduction, du sentiment, ou au contraire de la manipulation. La place de la femme dans le couple, l’horizon qu’un mariage peut proposer à une femme d’un homme absent est au centre du récit, au même titre que la psychologie des deux personnages. Dans les bons points, relevons encore quelques jolies idées de mises en scène, ainsi que la captivante direction d’acteurs. Mais le récit, composé en différents chapitres traduisant différents stades de l’évolution de la relation, qui traînent trop en longueur, et la forme trop classique viennent ternir l’impression d’ensemble.

BENEDETTA de Paul VERHOEVEN (Pays-Bas) avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Lambert Wilson

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs.

NOTRE AVIS 1: ***

Benedetta de Paul Verhoeven, comme on pouvait s’y attendre est une tartufferie irrévérencieuse qui permet au réalisateur hollandais d’y glisser sa malice, ses obsessions, et toute la perversion dont on le sait capable. La religion moyenâgeuse, comme avait pu la dénoncer d’autres avant lui à l’écrit ou à l’écran(Suzanne Simonin, la Religieuse, Le nom de la rose, Le moine, …) propose un théâtre permanent, que ne renierait pas Debord, où les enjeux de pouvoir tolèrent les plus grandes tromperies, et permet à Verhoeven d’y trouver le terrain de jeu espéré. S’il n’y avait cet évident jeu de miroir avec notre société, Benedetta serait purement divertissant, ferait causer dans les cours, mais resterait très inconséquent. Quoi qu’il ait pris quelques précautions d’usage, en mettant en scène un amour féminin, la nudité (comme l’humour) totalement gratuite mais assumée devrait quand même faire jazzer, comme la farce pourrait prendre.

NOTRE AVIS 2: ****

Benedetta est au bord du chef-d’oeuvre, tiré d’une histoire vraies en des temps violents et sulfureux, le réalisateur y ajoute sa dose sexuelle mais aussi foncièrement mystique et mystérieuse. Sans aucun doute son meilleur film. Dans la palmarès cannois il surpasse, à notre sens, Annette de Leos Carax.

BERGMAN ISLAND de Mia HANSEN-LOVE (France) avec Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Tim Roth

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…

NOTRE AVIS 1: ****

Bergman Island propose une narration très particulière, voire post-moderne, basée sur plusieurs niveaux de mise-en-abyme qui se mélangent les uns aux autres et interagissent ensemble. Mais cela n’est pas la seule raison pour laquelle nous l’apprécions. L’histoire se passe dans l’île de Faro, là où Ingmar Bergman a vécu et a réalisé plusieurs de ses films. Dans ce décor naturel magnifique, le film offre un plaisir inoubliable aux admirateurs de l’œuvre et de la vie de Bergman.

NOTRE AVIS 2: *(*)

Mia Hansen-Love, de film en film développe une vision du cinéma qui lui est propre et qui se détache de ses propres modèles. Parmi ceux-ci, deux reviennent très souvent, Eric Rohmer d’une part, et d’autre part, celui qui pour elle et tant d’autres cinéphiles fait office de monstre sacré: Ingmar Bergman. En Suède, sur l’île de Faro, le maître aussi acclamé pour son œuvre, que décrié pour ses actes (son rapport aux autres, à ses femmes, à ses enfants, et surtout sa période trouble pendant la seconde guerre mondiale), fait déplacer les foules, et l’île de Faro développe un circuit touristique le Bergman Tour, pour tous ceux qui cherchent à marcher sur ses pas et à trouver l’inspiration. Là se situe le point de départ de Mia Hansen-Love, partager, à l’instar de Doilon avec Rodin, au travers d’un processus filmique que la réalisatrice française souhaite au service de son sujet et non à fonction de précepte, ses réflexions, observations, ressentis, sur ce que ce que la page blanche fait naître en elle, et par extension, en tous. Plus particulièrement, elle s’intéresse à la nature de la création au sein d’un couple, l’adhérence que cela peut avoir. Mia Hansen-Love en atteste: d’une part, le sujet lui appartient, puise dans son intime, mais d’autre part, il s’agit d’une pure fiction. Ainsi son propre voyage à Faro n’était pas un voyage en couple, mais un voyage solitaire. Bergman island naît donc davantage de son imagination que de son vécu, et Vicky Krieps comme Tim Roth, ne sont pas à proprement parler des doubles, mais bien des personnages de fiction, à qui elle a demandé de puiser dans leur propre vécu. Présentée très souvent comme la cinéaste de la subtilité, de la ligne entre les lignes, Mia Hansen-Love nous propose avec Bergman Island un film qui s’attaque à un sujet universel, mais mal circonscrit, et qui hésite à s’aventurer avec aplomb à certains décors pourtant à la base du projet: la montagne sacrée Bergman, l’homme Bergman, son style, son œuvre, les paysages qu’il a magnifiés et immortalisés dans ses films, mais aussi le débat de plus en plus moderne autour de la question de la séparation de l’oeuvre et de l’artiste. En cela, la première partie du film n’est qu’une fausse piste. La seconde partie s’aventure, elle, dans un processus qui là aussi prend (trop) de précautions. Il s’agit de narrer le potentiel film d’amour que Mia Hansen Love aurait pu écrire à Faro, si elle s’était détachée de Bergman. Le moyen métrage au sein du long métrage perturbe plus qu’il n’intrigue ou prolonge le récit principal. Bergman Island, au final, semble avoir, malgré lui, développé un sujet incongru et non souhaité: l’hésitation.

DRIVE MY CAR de Ryusuke HAMAGUCHI (Japon) avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

NOTRE AVIS : **

La durée excessive du film, le poids des silences, la nature obséquieuse et très indirecte propre à la culture japonaise donne au film une couleur froide qui nuit au procédé basé sur une mise en abyme cathartique. Une fois de plus dans cette sélection la question du deuil mais aussi la culpabilité sont traversées. Trois être blessés, dans un flot de paroles qui se superposent – et interagissent – (façon Mia Hansen Love) à une création artistique (ici la mise en scène d’Oncle Vania de Tchekhov) sont amenés à très progressivement s’ouvrir pour se confier leurs secrets, leurs blessures, tout en pudeur. L’idée n’est pas mauvaise, mais le résultat s’avère plus plombant que réussi, frisant même le grotesque quand pour singer l’émotion les personnages ponctuent chacune de leur phrase de 3 secondes de silence. Un temps très long qui n’était pas approprié au sujet, qui méritait plus d’explosivité et de passion; la froideur globale du film, étonnamment, nous a heurté.

NOTRE AVIS : ****

L’adaptation cinématographique de l’œuvre de Haruki Murakami, célèbre écrivain japonais, était notre grande découverte à Cannes cette année. Rien que le titre (qui fait référence à une chanson des Beatles), et puis la présence de pièce de Tchekhov, montre l’intérêt de Murakami (toujours présent dans ses romans et ses nouvelles) pour la culture occidentale. L’approche esthétique du film s’avère classique et ne s’écarte pas d’un schéma conventionnel; le récit semble simple et ordinaire au début, mais le cinéaste crée peu à peu une atmosphère mystérieuse, pour mieux dessiner le portrait d’un comédien de théâtre et sa confrontation avec le deuil (mort de sa femme) et, plus perturbant encore, sa découverte de la trahison de sa femme peu de temps avant sa mort. Nous le suivons quand il déménage à Hiroshima pour répéter « Oncle Vania » avec une troupe de comédiens de différentes nationalités, et faire la rencontre d’une conductrice discrète – malgré sa volonté. Bien que l’approche du film vis-à-vis du texte de Tchekhov ne soit pas expérimentale, elle trouve un lien intéressant avec le récit et le destin des personnages. Outre la simplicité de l’histoire, la force du film vient finalement de ce personnage principal, triste et silencieux, qui ne râle pas dans les situations difficiles, qui tolère son sort sans exigence particulière. La beauté du film se trouve dans les belles habitudes de son quotidien. L’un d’eux se répète comme un motif : un homme écoutant une cassette dans sa voiture au volant. Nous avions compris dés le début que la femme du comédien enregistrait les dialogues de la pièce sur une cassette en laissant suffisamment de silence à la place des dialogues du rôle masculin, afin qu’il puisse répéter ses dialogues. Plus tard, quand il sera obligé d’avoir un chauffeur, ces exercices se poursuivent avec la présence d’une jeune fille, et le son qui se joue devient progressivement plus étrange après le décès de sa femme. Un homme, une femme, la voix d’une femme morte lisant le texte de l’oncle Vania, et les routes et les chemins qui apaisent les étrangers blessés avec leurs blessures communes. Trois heures passent, le film se termine, et nous voyons que nous avons fait un long voyage avec cet homme, que nous avons été accompagné par ses souffrances et nous avons senti ses blessures. Une expérience humainement profonde, poétique, belle et cathartique pour le spectateur.

FLAG DAY de Sean PENN (États-Unis) avec Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin

John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire. Tiré d’une histoire vraie, FLAG DAY est le portrait d’une jeune femme luttant pour guérir des blessures de son passé, tout en reconstruisant sa relation père-fille.

NOTRE AVIS : ***

Miracle, nous avons aimé un Sean Penn à Cannes ! The Flag Day est en effet une ballade aigre-douce très américaine, dont le charme opère petit à petit avec une certaine délicatesse. Si Sean Penn verse parfois toujours dans le clipesque quelque peu crémeux (façon cheese cake), l’équilibre d’ensemble, bercé notamment par une bande son intéressante (de Chopin à Cat Power), des images dignes d’un Mallick d’un bon jour, permet au récit de décoller, de transmettre l’amour entre une fille et son père, parfaitement visible à l’écran. Sean Penn filme magnifiquement sa fille, qui le lui rend parfaitement. Sous ses faux airs de Scarlett Johansson dans ses bonnes heures, son parcours, entre cris, larmes, ambition, amour, recherche de repères, mais aussi démons familiaux nous touche. Sean Penn, lui même, est parfaitement crédible dans son rôle de père aimant, vivant mais toxique. La relation psychologique entre les deux personnages principaux ne donne pas lieu à une analyse, la place est au contraire donnée au sentiment, à l’émotion, avec comme nous le disions, une certaine retenue. Du bon travail !

HA’BERECH (LE GENOU D’AHED) de Nadav LAPID (Israël) avec Avshalom Pollak, Nur Fibak

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère.

NOTRE AVIS : ***

Acte terroriste qui questionne l’acte terroriste. Nadav Lapid a quelque chose à dire (au contraire de Carax cette année) sur son pays et cherche une forme radicale. Son pamphlet va croissant et le procédé choisi produit son effet. Nous restons avec lui, avec son personnage principal, le terroriste qui nous prend en otage, cet homme bon que l’on a voulu pervertir. Sur la forme Lapid semble hésiter, dire les choses de front, ou au contraire, les suggérer en substance. En bouclier, il affirme comme son personnage opter pour une forme expérimentale. Mais il s’aventure à ce niveau sur le terrain de jeu où il n’est pas le plus à l’aise, le visuel. Un mélange entre Panahi et Bergman pour certains, Von trier qui aurait rencontré Kiarostami et Lumet pour d’autres, comme pour Carax, il y a de quoi chercher les références (si la course passe par là), pour un résultat plus brut, et plus conséquent. Radu Jude a obtenu l’Ours d’or (décerné entre autres par Nadav Lapid qui l’avait obtenu avant lui) pour beaucoup (beaucoup) moins que cela, alors nous mettons déjà une pièce pour retrouver Lapid au palmarès.

HAUT ET FORT de Nabil AYOUCH (Maroc) avec Anas Basbousi, Ismail Adouab, Meryem Nekkach

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop….

NOTRE AVIS : –

Le plus mauvais film en compétition (si on considère Memoria hors catégorie). #HautEtFort de Nabil Ayouch porte très mal son nom. Entre Fame (sur le résultat, parfait pour netflix) et L’esquive(sur l’intention), le film assène un message de tout son long, sans vitriol, sans force, sans forme audacieuse. Les verbiages se succèdent et se répètent. Il y a bien la prétention de parler de la jeunesse d’aujourd’hui, de l’exhorter à s’exprimer, de la faire entendre, mais rien n’y fait, on s’ennuie. N’est pas Kechiche qui veut.

HYTTI NRO 6 (COMPARTMENT NO.6) de Juho KUOSMANEN (Finlande) avec Yuriy Borisov, Seidi Haarla, Dinara Drukarova

Les mésaventures d’une Finlandaise bloquée à l’intérieur d’un compartiment de train entre Moscou et Oulan-Bator. Une jeune femme échappe à une histoire d’amour énigmatique à Moscou et embarque dans un train en direction du port arctique de Mourmansk.

NOTRE AVIS : **

Ce film Finlandais nous embarque dans une traversée en train énigmatique. Si l’on pense en premier à une tentative de narration qui interrogerait l’Histoire comme avait pu le faire par exemple Lars Von Trier dans Europa, rapidement on constate que le compartiment numéro 6 convie deux êtres plutôt à la dérive à se supporter dans un premier temps, pour mieux se découvrir et s’apprécier, contre les apparences, contre les modèles établis. Romance punk plus que comédie romantique, le film s’attache bien plus à ne pas prendre de gants pour évoquer des existences meurtries, des âmes trahies en recherche d’un renouveau à un moment où la vie les laisse face à leur problèmes, presque sans espoirs. Le propos a de quoi déranger, ou heurter, tout autant qu’il peut embarquer, toucher par l’évolution des personnages à mesure qu’ils se découvrent l’un à l’autre mais aussi à mesure que leur vécu se dévoile aux spectateurs. Le temps long utilisé pour mieux retranscrire la longueur du trajet entre Moscou et et Mourmansk, y trouve alors toute sa justification.

JULIE (EN 12 CHAPITRES) de Joachim TRIER (Norvège) avec Maria Grazia Di Meo, Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.

NOTRE AVIS 1: ****

Joachim Trier nous surprend avec un film particulièrement féministe, une comédie-romantique au ton doux-amer dont le personnage central, Julie, nous fascine par sa capacité à être drole et sensuelle à la fois. Nous découvrons la vie de Julie à travers 12 chapitres: il s’agit de la trajectoire d’une femme, qui comprend son lot d’échecs, qui peut ressembler à celle de tout à chacun. Le scénario nous semble intelligemment écrit, rempli de détails qui rendent le récit réel.

LA FRACTURE de Catherine CORSINI (France) avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

NOTRE AVIS : ***

Très belle surprise avec La fracture de Catherine Corsini qui retrouve la verve qui était la sienne du temps de La Nouvelle Eve. Très appuyé (mais à dessein et de façon réjouissante), le scénario , la trame ainsi que les savoureux dialogues sont ciselés. Les acteurs s’en donnent à cœur joie: le trio Marmai, Bruni Tedeschi et Fois se donne la réplique avec un rythme que l’on ne retrouve que dans les très bonnes pièces de théâtre. Le film a été présenté comme un phénomène d’immersion. Ceux qui s’attendent à voir un énième Polisse ou Hypocrate (par ailleurs très valables), risqueraient d’être décus. Il s’agit bien d’avantage d’une comédie très réussie sur fond social. Le sujet politique existe, la pensée politique existe (et sera critiquée à droite plus qu’à gauche, quoi que), mais à bien y regarder, le véritable message porté par La Fracture est un message de réconciliation, et cela fait du bien ! (principe très proche de celui qui nous avait à l’époque fait aimer La nouvelle Eve, Bruni Tedeschi rappelant parfois Karine Viard)

LES INTRANQUILLES de Joachim LAFOSSE (Belgique) avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah

Un couple avec un enfant voit leur vie commune être affectée par la bipolarité d’un des deux parents.

NOTRE AVIS : ****

#lesintranquilles#cannes2021 pour sa justesse et son regard doit être récompensé. A minima le prix d’ interprétation serait mérité pour Damien Bonnard particulièrement convaincant. Dans une compétition où les œuvres les plus intéressantes sur le plan artistique (Benedetta, Titane, et dans une moindre mesure Annette) ne nous ont pas nécessairement pleinement convaincus sur le fond (trop grand détachement pour Verhoeven, manque de crédibilité pour Ducournau, trop de répétitions et dialogues faibles d’Annette), les intranquilles pourrait se voir décerner un prix majeur. Il s’agit sans aucun doute du film le plus abouti de Joachim Lafosse. Il traite avec beaucoup de justesse un sujet généreusement massacré par le cinéma: la bipolarité, les limites de la psychiatrie, la répercussion sur les autres, mais aussi et surtout, le regard très erroné de beaucoup (ici du personnage joué également avec justesse par Leila Bekthi). Qui plus est, le film se paye le luxe d’être le seul en compétition à intégrer dans son déroulement le confinement et la période que l’on vient de vivre. Dans sa très grande justesse, il se permet de proposer avec humour quelques phrases qui nous sont si familières aujourd’hui : « on s’en fout des masques« .

LES OLYMPIADES de Jacques AUDIARD (France) avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.

NOTRE AVIS : *(*)

Avec Les Olympiades Jacques Audiard nous propose un bon film de facture plus commerciale qu’artistique. La fluidité du récit s’avère son atout principal. Le noir et blanc permet d’apporter un peu de douceur à un film qui n’en manque certes pas, mais qui dresse un portrait par trop contemporain – et fabriqué – des habitants du quartier Les Olympiades à Paris. La sexualité débridée, les travers des lynchages et la viralité, sont des thématiques traversées. Adapté d’un roman, construit en 3 nouvelles co-scénarisées avec Céline Sciamma et Léa Mysius -qui corrige les travers virils d’Audiard-, seul le sort de l’un des 3 personnages principaux évite les sentiers battus et comporte un intérêt psychologique: une jeune femme déstabilisée à la fois par son passé et son présent, interprétée avec justesse par Noémie Merlant, intéressante dans sa capacité à traduire le joyeux comme le soucieux. Mais pour le reste, Audiard carbure à l’ordinaire, utilise la nudité souvent sans que cela n’apporte quoi que ce soit. Il serait très étonnant qu’il trouve place au palmarès.

LINGUI de Mahamat-Saleh HAROUN (Tchad) avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio , Youssouf Djaoro

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas. Dans un pays où l’avortement est non seulement condamné par la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble perdu d’avance…

NOTRE AVIS :

MEMORIA d’ Apichatpong WEERASETHAKUL (Thaïlande) avec Cédrick Spinassou, Ana Adams, Mona Guennegues

Lili, une petite fille de 6 ans, vient de perdre sa mère pianiste. Un matin, elle retrouve le piano de sa mère dans la grange familiale. Elle commence alors l’apprentissage de l’instrument avec son père, qui retrouve sa femme à travers elle.

NOTRE AVIS :

NITRAM de Justin KURZEL (Australie) avec Caleb Landry Jones, Judy Davis, Essie Davis

En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents, où le temps s’écoule entre solitude et frustration. Alors qu’il propose ses services comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une vie à part. Quand Helen disparaît tragiquement, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent. Commence alors une longue descente qui va le mener au pire.

NOTRE AVIS : pas vu

FRANCE de Bruno DUMONT (France) avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay

« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.

NOTRE AVIS : *****

Le chef d’œuvre de cette sélection de bonne qualité dans son ensemble. France de Bruno Dumont n’est pas aimable, il est même détestable pour tous ceux qui s’y reconnaissent ou se sentent visés par la férocité du projet. Sur la forme, le film présente cette ambivalence rare, être du pur Dumont (son meilleur d’Hadewijch, son chef d’œuvre, à Hors Satan en passant par Les démons de Jésus, ou même Jeannette), et ne ressembler à absolument à rien de tout ce qu’il a pu faire auparavant. Il trouve un ton qui nécessairement dérange et interroge; une provocation qui ne dit pas son nom, un miroir aux alouettes qui jette le discrédit le plus total, tout en veillant à ne pas trop appuyer sur le grotesque, sur la foi qui anime les gens qui suivent des buts bien pauvres, sur leur éblouissement. Il s’intéresse à une journaliste symbole de notre société, qui sans scrupule vise la gloire à tout prix, et n’hésite pas une seconde, quand il s’agit de chercher le buzz à tout prix. Tout le film peut s’entrevoir dans les premières minutes, hilarantes, où le vulgaire côtoie la bêtise, lorsque la journaliste star pense être irrévérencieuse et provocatrice en posant une question des plus anodines à Emmanuel Macron. La société du spectacle, voilà le sujet de Dumont, et côté spectacle son film n’en manque pas. Il bénéficie d’une superbe photographie et d’une non moins sublime musique. La façon qu’il a de filmer Léa Seydoux, en clown blanc, en dindon de la farce, loin de tout glamour – elle s’en sort admirablement et révèle un potentiel comique qu’on ne lui connaissait pas – finit de nous convaincre, la palme, pour nous, elle est pour lui !

PETROV’S FLU de Kirill SEREBRENNIKOV (Russie) avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…

NOTRE AVIS : *

La fièvre de Petrov de Serebrennikov est fiévreux, et désenchanté (en regard de Letto qui lui était endiablé). Trip qui traverse plusieurs histoires entremélées, où comme Resnais, mais dans un style beaucoup pus désagréable (métallique dira-t-on), les souvenirs se mêlent avec la réalité et les délires, omniprésents, comme un jeu de va et vient incessant. Sur le plan formel, c’est ambitieux. Peut rappeler en moins réussi les cauchemars mis en scène par Losnitza Mais l’exercice a ses travers, il heurte le spectateur, en lui proposant une trame dont la complexité semble masquer le propos réel, moins politique qu’il n’y paraît; peu porté sur la narration en elle même. En substance, Serebrennikov se laisse trop porter par son idée formelle, et son style clipesque, même si la caméra perception employée plus de la moitié du film, se marie mal avec le fond, la déchéance d’un pays, symbolisé par un couple qui y a cru

RED ROCKET de Sean BAKER (États-Unis) avec Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son

Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n’y est pas vraiment le bienvenu… Sans argent, sans emploi, il doit retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-mère… Pour payer son loyer, il reprend ses petites combines mais une rencontre va lui donner l’espoir d’un nouveau départ.

NOTRE AVIS : ***

Sean Baker fait parti de ces quelques rares réalisateurs américains qui savent nous parler d’une amérique décalée, presqu’oubliée, tout à la fois des médias, et du cinéma, de ses franges. Nous l’avions pour notre part découvert en 2015 au Festival de Deauville, où il présentait un film virtuose, Tangerine, tourné au téléphone portable, qui suivait les pas de son héroïne survitaminé pour en livrer un portrait plein de couleurs, de vitalité, mais aussi proposait un regard aimant fort appréciable. Son film suivant, the Florida Project, traversait les Etats Unis (de Los Angeles à la Floride), pour dresser un portrait plus fictif mais toujours convaincant, d’une jeune femme aux conditions de vies difficiles dans un Motel. Aux côtés d’un Willem Dafoe ayant la gueule de l’emploi, une jeune actrice se révélait à nous, dans une lignée et des nuances de jeux rappelant celles filées par Asia Argento dans ses autoportraits filmés (un mélange de trash et de simplicité). Nous étions donc ravis et impatients de découvrir Red Rocket. Une fois de plus Sean Baker parvient avec sa caméra à s’intéresser et à mettre en valeur, sans taire les défauts, affres et tourments de ses personnages, ceux sur qui reposent l’essentiel du projet, ici le personnage de Mikey Saber, interprété par Simon Rex, ancien acteur érotique, qui épouse un rôle dont on ne peut que supposer qu’il reprend son propre quotidien, entre gloire éphèmère et traversée du désert. Le film contient de très beaux instants, et, une fois de plus, prouve si besoin en est, que le cinéma indépendant américain regorge de potentiels, et d’histoires à raconter. Si Red Rocket n’est pas parfait (quelques longueurs, maladresses ou répétitions, quelques scènes un peu triviales ou convenus), il méritait sa sélection en compétition en ce qu’il s’intéresse à ce qui d’ordinaire n’intéresse pas et qu’il cherche à le faire en utilisant le matériau cinéma pour interroger le spectateur.

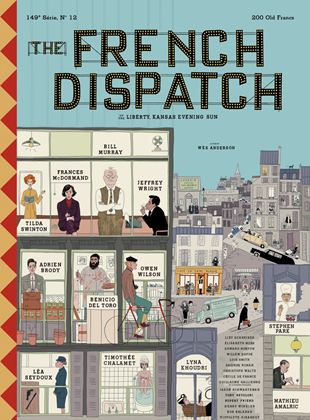

THE FRENCH DISPATCH de Wes ANDERSON (États-Unis) avec Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Cécile de France

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle.

NOTRE AVIS 1: **** On retrouve tout l’univers de Wes Anderson, toute sa facétie, toute sa capacité à proposer un récit amusé, décalé, et à convier le spectateur dans une galerie de portraits tous plus coquasses les uns que les autres.

NOTRE AVIS 2: *

Wes Anderson fait plutôt dans la carte postale que dans le film de génie. On ne reconnait aucunement la France, ou une quelconque France qui aurait pu exister, mais au contraire, une sorte de France idéalisée à partir d’images d’Epinal, qui rappelle que les américains dans leur grande majorité connaissent trois marqueurs de la France, la Tour Eiffel, (et Paris, cité romantique), le festival de Cannes et son marché du film, et Lafayette qui participa à leur histoire. Ne leur parlez pas de Louis XVI ni de Napoleon, il n’est pas certains qu’ils ne les confondent avec d’autres héros historiques de pays voisins. Wes Anderson comme à son habitude convie donc une ribambelle d’acteurs, à qui il confie des participations parfois minuscules. Le plaisir devrait se trouver dans le détail. Mais lorsque l’ensemble est creux et bancal, le détail qui semble accaparer toute l’attention du réalisateur, reste un détail plus ou moins souriant, mais aucunement compensateur. Notre impression est que Wes Anderson sait ici quelque peu endormi sur son savoir-faire et son ton amusé, pour nous livrer au final, un film paresseux ou bouclé trop hâtivement. Certains vous parleront de film somme, nous n’y voyons hélas, qu’une bande annonce d’un savoir-faire pourtant déjà démontré.

TITANE de Julia DUCOURNAU (France) avec Garance Marillier, Vincent Lindon, Myriem Akheddiou

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.

NOTRE AVIS : ***

Titane de Julia Ducournau avait bien toute sa place en sélection. Artistiquement plus convaincant que Grave. Certes, la jeune réalisatrice française fait un peu dans le poil à gratter (comme Verhoeven du reste), mais elle le fait en composant un univers assez difficile à cataloguer. Il y a bien un peu de Winding Refn pour les néons, la photographie et la violence stylisée, du Cavani ou Denis pour l’érotisation des corps masculins, du De Van pour le rapport à la corporalité, aux déviances liées, on ne sait trop qui pour la nudité des corps féminins – là aussi stylisée, du Dupieux pour le scénario improbable, du Scott (on pense à Alien pour le bébé dans le corps), Cronenberg (Crash, l’accident, la voiture), ou Cameron(Terminator, le cyborg) … Patchwork un rien horrifique, porté par une musique très intéressante, et des clips associés à valeurs tout à la fois de symboles narratifs, et à la fonction rythmique évidente. Résultat: on sourit plutôt, on ne détourne qu’un peu le regard, on se laisse entraîner par l’improbabilité, on rit même un peu, et on se dit que le cinéma de genre quand il oublie les codes associés restent à inventer, et que les essais de Ducournau sont vibrants.

TRE PIANI de Nanni MORETTI (Italie) avec Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu…

NOTRE AVIS : **

« Des histoires il y en a plein les chaumières. Ce qui compte, c’est le style » criait (interprète-t-on) Céline. Moretti sait raconter des histoires, à n’en pas douter, il sait saisir la psychologie de ses personnages et nous entraîner dans leur tracas, peines et émotions. Mais, à l’instar d’un Truffaut, Téchiné, Allen, Almodovar ou quelques autres, il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il parle en Je. Avec Tre piani, il trouve un récit central basé sur une chaumière – un appartement – où des intrigues se nouent, au fur et à mesure du temps. Les sentiments sont contrariés, les peines et difficultés s’accumulent. Moretti s’en saisit avec une certaine finesse, on reconnaît dans l’ensemble son style, mais un ingrédient essentiel s’insère malgré lui, ce même ingrédient qui nous manque en tant que spectateur: la distance prise quant au sujet. Moretti, quand il parle de lui, a tendance à inonder ses récits de ses propres névroses, la pudeur, l’humour, le déni, l’ellipse, s’invitent alors pour mieux nous interroger en même temps que lui. Ici, nul questionnement, hélas. Un récit qui laisse Moretti sans doute, et doublement hélas, le spectateur avec lui.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ de François OZON (France) avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas

A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir.

NOTRE AVIS : **

Avec Tout s’est bien passé, François Ozon tient un sujet auquel beaucoup de quinquagénaires français peuvent s’identifier. Il le traite avec une forme de délicatesse qu’on lui connaît, le mot pas trop haut, pour ne pas heurter, le verbe pas trop fort, l’humour parcimonieux, un peu juif, mais aussi, une grande légèreté (là où sur un sujet corolaire, la dépendance, Haneke cherchait à questionner plus en profondeur). Ozon est bien aidé par une Sophie Marceau dont on se rappelle qu’elle est une bonne actrice, au bon souvenir de ses propres films ou de feu son mari Zulawski, et qu’elle aurait pu trouver toute sa place dans le cinéma d’auteur, si ses choix de carrière lui avaient un peu plus fait tourner le dos à des comédies françaises sans intérêt. Ozon restant Ozon, il en profite pour y glisser des références personnelles, et fait notamment le choix de l’homosexualité du personnage interprété (de manière trop appuyée) par Dussolier. Le sujet de Tout s’est bien passé n’est pas universel, la mise en scène se fait dans l’ensemble discrète, le récit cousu de fil blanc: le film est apprécié par ceux qui s’identifient au sujet, qualifié de très (trop) français par la presse étrangère.

UN HÉROS d’ Asghar FARHADI (Iran) avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

NOTRE AVIS : **

Asghar Farhadi avec Un héros revient sur la croisette avec un film qui nous renvoie à Molière. Le rapport à l’argent, le rapport à l’image, la théâtralité qui les accompagne sont en effet le terrain de jeu du réalisateur-scénariste qui s’amuse à embrouiller les choses plutôt qu’à les résoudre, pour mieux faire ressortir d’une part le ridicule de tout ceci, et d’autre part, pouvoir proposer un gentillette critique de la société iranienne, de son fonctionnement aimable à ses plus hautes autorités. Quelque part, il partage le même terrain de jeu qu’un certain Verhoeven, mais là où ce dernier proposait une forme particulièrement soignée, et son lot de perversions ironiques, Farhadi verse plus dans la malice. Il opte également, comme à son habitude, pour une forme des plus discrètes. Le résultat n’est pas désagréable, fait plus sourire que réfléchir, rire ou pleurer, mais en lieu et place du regard moqueur proposé, on pouvait espérer plus de tranchant, un message profond enfoui, de la part du réalisateur de La séparation pour son retour au pays.