Notre couverture vous propose notamment un journal critique de quelques uns des films projetés lors du festival. La note maximale que l’on peut donner est ***** correspondant à nos yeux à un chef d’oeuvre, note que l’on donne très rarement, la note la plus basse est – quand on a trouvé le film très mauvais.

Revenir (2020, Jessica Palud)

Avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d’Assumçao, Hélène Vincent.

Thomas a fui la ferme familiale il y a douze ans. Mais aujourd’hui, son frère est parti et il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.

Notre avis **(*) : Jessica Palud fut longtemps assistante réalisateur notamment de Philippe Lioret qui l’a ici produite et conseillée dans l’écriture d’un scénario inspiré d’un roman de Serge Joncour. Une expérience bénéfique puisque Revenir ne souffre pas des défauts communs aux premiers longs métrages. Le film s’étend ainsi sur une durée courte (moins de quatre-vingt minutes) et est exempt d’une volonté d’en faire trop et d’une mise en scène démonstrative.

Au fil d’une mise en scène aux cadrages parfois aléatoires et sous un éclairage sommaire, les corps écrasés de chaleur offrent une esthétique peu avenante. La réalisatrice filme les corps et les gestes de façon assez voisine de celle de Xavier Dolan dans Juste la fin du monde. Ces deux longs métrages ont aussi en commun un casting serré évoluant dans peu de décors. Revenir a ainsi tout d’un quasi huis clos réalisé dans un milieu rural isolé, version plus taiseuse et moins enlevée que son modèle canadien.

Le verbe-titre s’accorde au personnage principal interprété par Niels Schneider de retour dans la ferme familiale qui l’a vu naître. Derrière une histoire de famille et ses secrets, la réalisatrice aborde en filigrane les conséquences liées aux difficultés financières que subissent nombre d’agriculteurs. Revenir n’a cependant pas les visées d’un documentaire. Dans cette fiction, Palud adopte une narration plutôt scolaire sur quatre jours et demi. L’ensemble trop bien borné se révèle plutôt programmatique et sans réelle surprise.

La dernière vie de Simon (2019, Léo Karmann)

Avec Benjamin Voisin, Martin Karmann, Camille Claris, Julie-Anne Roth

Simon, 8 ans, orphelin, ne rêve que de trouver une famille. Or Simon a un pouvoir secret : il peut prendre l’apparence de toute personne qu’il a déjà touchée…

Notre avis ***(*) : Film d’ouverture de l’édition 2019 du festival Les Œillades, La dernière vie de Simon aurait pu tout aussi bien être titré Les multiples vie de Simon puisque, pour les besoins du récit, le personnage-titre prend les traits de quatorze comédiens différents. Pour son premier long-métrage, Léo Karmann a pris le pari de réaliser un film fantastique, c’est-à-dire un genre peu visité par les cinéastes français et peu suivi par les producteurs. La genèse de La dernière vie de Simon a duré huit ans dont cinq pour trouver un producteur et a été rythmé par plusieurs versions du scénario : « officiellement, douze versions du scénario, officieusement, le double. »

Le scénario bien ficelé et très travaillé brille aussi par son originalité. Karmann anime sa mise en scènes de quelques belles idées et de quelques mouvements fluides de caméra. Ces éléments dénotent d’une ambition certaine pour un conte dont nous pouvons juste regretter qu’il ne porte pas un message plus fort. La dernière vie de Simon animé par un casting façon Twilight et porté par une équipe de trentenaires invoque le cinéma de divertissement américain des années 1990. Ici, c’est le cinéma de Robert Zemeckis, James Cameron et surtout de Steven Spielberg qui irrigue celui de Karmann. Ainsi, les clins d’œil notamment à E.T., l’extra-terrestre sont nombreux.

Alice et le maire (2019, Nicolas Pariser)

Avec Anaïs Demoustier, Fabrice Luchini, Nora Hamzawi, Antoine Reinartz

Le maire de Lyon va mal. On lui adjoint une jeune philosophe. Un dialogue se noue qui ébranle leurs certitudes.

Notre avis *** : Dans ce deuxième long-métrage après Le grand jeu (2015), Nicolas Pariser confirme son appétence à traiter de sujets politiques. Sous les traits de Fabrice Luchini, maire de Lyon, le cheminement politique mis en images est local à une métropole mais avec des visées nationales, voire internationales, non feintes. Alice et le maire est un film politique donc, le prisme d’observation est ici celui d’une gauche à la recherche de repères qu’elle n’a pas su conserver. C’est aussi un film sur l’engagement politique au quotidien entre réunions, discours, projets d’avenir et manœuvres diverses de relation publique. Autant d’éléments souvent vides de sens qui ont participé à la lassitude d’un maire en panne sèche d’idées.

Pariser fait le récit d’un parcours et d’un théâtre politique dont le public s’est détourné également par lassitude. Alice, (trop ?) jeune diplômée non politisée « embauchée » comme conseillère, incarnée par Anaïs Demoustier, a vocation à insuffler de nouvelles idées par la même occasion un nouveau souffle à la majorité de gauche de la métropole lyonnaise. Pour le réalisateur qui a fait des études de droit et de philosophie avant de se lancer dans le cinéma, Alice est une sorte de miroir et de porte-voix. Ainsi Alice et le maire est émaillé d’échanges derrière lesquels on perçoit la gauche que le réalisateur aimerait voir évoluer en France.

Elle est si éloignée de celle qui est filmée qu’elle en apparaît impossible, voire utopique. Entre mondanités et discours préétablis relus en diagonale, la gauche (lyonnaise) paraît tout aussi hors sol que son homologue de droite. Le projet « Lyon 2500 » caractérise à lui seul cette déconnexion du réel. Alors qu’il vise à fêter les 2500 de la cité lyonnaise, son titre sonne comme celui d’une entreprise à la portée démesurée et très lointaine dans le temps. Il figure la vacuité d’une micro-sphère, hommes et projets, dont on peut craindre l’échec à revenir au sens d’une réalité au quotidien.

La fille au bracelet (2020, Stéphane Demoustier)

Avec Mélissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier.

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Notre avis *** : Après le remarqué Terre battue (2014), Stéphane Demoustier avait réalisé Allons enfants (2018), un film moins abouti que La fille au bracelet dont la sortie en salle est prévue le 5 février 2020. Ce troisième long-métrage de fiction fait le récit d’un drame familial que le réalisateur décline en un véritable film de procès. En effet, la majorité des scènes composant La fille au bracelet sont celles du procès du personnage-titre (Melissa Guers) suspecté du meurtre de l’une de ses amies.

Dans cette affaire, tout semble d’abord accuser Lise, unique belligérante suspectée du crime. Le récit est inspiré du scénario du film Acusada (2018) de Gonzalo Tobal que le réalisateur avait écrit avec Ulises Porra. La voie choisie par Demoustier est celle du procès de la jeune adolescente sous la défense de son avocate (Annie Mercier) et les attaques d’une avocate général incarnée par Anaïs Demoustier, sœur du réalisateur.

La fille au bracelet échappe au caractère répétitif des scènes de tribunal grâce à un récit bien écrit et qui s’échine à renverser nombre d’éléments du dossier qui paraissaient pourtant tenir de la certitude. La force du film tient aussi à la qualité de son casting. On retient ainsi les belles interprétations fournies notamment par Melissa Guers et Annie Mercier.

Seules les bêtes (2019, Dominik Moll)

Avec Laure Calamy, Denis Ménochet, Valeria Bruni Tedeschi, Damien Bonnard

Une femme disparaît. Cinq personnes se savent liées à cette disparition, mais personne ne se doute que cette histoire a commencé bien loin de là, sur un autre continent…

Notre avis **** : Révélé par la réalisation de Harry, un ami qui vous veut du bien, Dominik Moll a depuis réalisé des films ou des séries de qualité variable sans qu’aucune de ces réalisations n’atteignent la qualité de son opus de 2000. Avec Seules les bêtes, le réalisateur fournit un nouveau film plus abouti que ces précédentes réalisations.

Avec l’aide de Gilles Marchand, Moll adapte au grand écran le roman éponyme de Colin Niel. Le procédé de narration du livre est conservé : chaque chapitre est construit autour d’un personnage principal qui lui est propre. Tous les personnages principaux ne disposent pas d’un segment dédié dans Seules les bêtes, version film. Les coupes réalisées pour aboutir à un film d’une durée légèrement inférieure à deux heures (le premier montage portait la durée du film à trois heures) ont placé quelques protagonistes au second rang.

L’exercice de style de la narration est tout à fait remarquable. Chaque segment du film vient éclairer d’une lumière nouvelle son protagoniste central et lever progressivement les zones d’ombre venues épaissir un mystère brillamment entretenu. Soulignons aussi la direction d’acteurs du réalisateur qui parvient à obtenir le meilleur de chacun de ses comédiens dont notamment Denis Ménochet, Valeria Bruni Tedeschi, Laure Calamy et Damien Bonnard.

Adults in the room (2019, Costa-Gavras)

Avec Alexandros Bourdoumis, Christos Loulis, Ulrich Tukur, Daan Schuurmans

Après 7 années de crise la Grèce est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont se heurter à toutes les pressions pour les diviser. Une tragédie grecque des temps modernes.

Notre avis *** : Dans Adults in the room, Costa-Gavras adapte au grand écran les mémoires de Yanis Varoufakis, éphémère ministre des finances grec en 2015. En cette qualité, il était chargé par la coalition antisystème Syriza de négocier au niveau européen la fin de l’austérité imposée à la population grecque.

Chiffres et graphiques à l’appui, Costa-Gavras filme les longues négociations menées par la délégation grecque avec Varoufakis à sa tête face à la Troïka. Cette dernière composée par la Commission européenne, le FMI et la BCE est montrée dans toute son arrogance et son intransigeance au fil de réunions aux quatre coins de l’Europe.

Adults in the room avance un contenu verbeux et technique. La narration exigeante et détaillée qui en découle ne vulgarise guère les éléments politico-financiers mis en jeu. La situation est accablante pour le peuple grec vers qui la caméra se retourne peu. Le spectateur lui-même pourrait ressentir un certain accablement aussi face à la densité, non exempt de redondances, d’un film plein duquel n’émerge que trop rarement la dramaturgie du quotidien des Grecs. Enfin, porter des mémoires à l’écran c’est adopter in fine le point de vue de l’auteur. Costa-Gavras livre ainsi un film-propagande qui satisfera certainement les eurosceptiques et les anticapitalistes. Les autres devront faire fi des messages portés et trouver d’autres points d’intérêt que Adults in the room pourrait receler.

Gloria Mundi (2019, Robert Guédiguian)

Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier

Daniel, incarcéré depuis de longues années, sort de prison et retourne à Marseille. Il vient d’être grand-père mais le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… Un coup du sort va pousser Daniel à tout tenter pour aider les siens.

Notre avis **(*) : Robert Guédiguian applique à Gloria Mundi le même procédé de réalisation que celui observé dans ses précédents films. Le casting est principalement composé de comédiens ayant déjà collaboré avec le réalisateur : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, etc. La ville de Marseille offre la quasi-totalité des décors filmés. Enfin, le film aborde sans fard les difficultés notamment financières d’un groupe de Marseillais appartenant à la classe ouvrière et laborieuse.

Mais à qui trop embrasse mal étreint. En effet, dans Gloria Mundi, Guédiguian tend à aborder de façon trop exhaustive toutes les conséquences négatives possibles de l’économie libérale sur le quotidien déjà précaire de ses protagonistes. Ainsi, l’accumulation d’événements contraires accule nombre de ces protagonistes dans une voie sans issue. Guédiguian donne ainsi le sentiment de cocher un à un les aspects de la condition prolétarienne contemporaine mais oublie d’en proposer un véritable traitement. Le réalisateur constate et fait progresser ses personnages vers une destinée inéluctable et sans échappatoire.

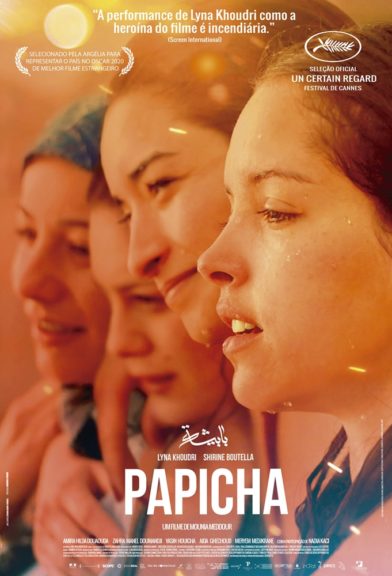

Papicha (2019, Mounia Meddour)

Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Zahra Doumandji

Alger, années 90. Nedjma, étudiante, veut devenir styliste. Dans une situation politique difficile, elle va se battre pour son projet et sa liberté.

Notre avis *** : Le récit féministe et féminin avancé par Mounia Meddour dans Papicha n’est pas sans nous rappeler celui de Deniz Gamze Ergüven dans Mustang, candidat français à l’Oscar 2016 du meilleur film en langue étrangère. D’ailleurs, Papicha concourra sous la bannière algérienne au même trophée en 2020. Ce choix surprend car ce film coproduit en Algérie est toujours interdit de distribution dans les salles algériennes par les autorités du pays, sans que cette « censure » n’ait été à ce jour justifiée et motivée.

Meddour campe son histoire dans une Alger du début de la « décennie noire » durant laquelle l’oppression sur les femmes algériennes se fit de plus en plus forte (port de l’hijab). L’histoire en question est celle de l’émancipation de quelques adolescentes menées par Nedjma (Lyna Khoudri) mue par son désir d’organiser un défilé de mode qui lui permettrait de présenter les robes qu’elle dessine et réalise. Pour ce faire, Meddour s’attache à filmer les textures, les visages, les corps souvent en gros plan (pour figurer l’oppression ?) et en caméra portée. Le montage syncopé de Papicha et les mouvements de la caméra rendent parfois certaines séquences peu lisibles.

Les faits relatés dans le film sont inspirés d’événements réels tel que nous l’indique un insert en début de film. Dans les faits, Meddour procède à un mélange entre actes réels et actes fictionnels. C’est peut-être là la principale faiblesse de Papicha puisque la part fictionnelle du film concerne les actes les plus dramatiques et radicaux. Dès lors, en sortie de projection, le spectateur pourrait avoir le sentiment que Meddour noircit à mauvais escient un tableau déjà peu reluisant d’une Algérie qui vivait alors sa période la plus noire depuis la guerre d’Algérie. Enfin, conjugué au masculin, Papicha n’offre aucun rôle positif aux quelques hommes mis en scène. Le film se montre donc clivant, parfois manichéen, et requiert de la part des spectateurs une grille de lecture adaptée.

Roubaix, une lumière (2019, Arnaud Desplechin)

Avec Roschdy Zem, Léa eydoux, Sara Forestier et Antoine Reinartz

Commissariat de Roubaix. Daoud et Coterelle font face à un sordide fait divers où deux jeunes femmes semblent impliquées.

Notre avis *** : Dans Roubaix, une lumière, Arnaud Desplechin rompt avec ses précédentes réalisations plus encore qu’avec Jimmy P. qui en 2013 conservait Mathieu Amalric dans sa distribution. Avec un casting entièrement renouvelé, un genre cinématographique encore jamais visité par le cinéaste, un seul point d’ancrage semble subsister : Roubaix. « La plus pauvre des cent plus grandes villes françaises » et dont est originaire le cinéaste prête sa misère sociale, ses bas quartiers et son commissariat central pour servir de cadres au film.

Desplechin porte au grand écran le documentaire Roubaix, commissariat central réalisé en 2008 par Mosco Boucault pour la télévision. Dans sa version film, Roubaix, une lumière, par sa sécheresse et sa précision, conserve des reflets propres aux documentaires. Le cinéaste satisfait au cahier des charges qu’il s’était soumis : coller à la réalité, ne rien inventer ou imaginer. Les drames filmés ici ne sont plus ceux familiaux de ses précédents films mais, plus communs, voire banals, ceux d’une société prolétarisée où règne pleinement une misère sociale qui ne débouche sur aucune lumière, fusse-t-elle celle invoquée par le titre du film.

Ce film de commissariat rend compte du quotidien et des nocturnes du commissaire en chef (Roschdy Zem) et de ses hommes de bureau et de terrain. L’ensemble est percé de crimes et délits plus ou moins graves commis par une frange paupérisée de la population roubaisienne. Dans sa deuxième partie, la narration se fait celle d’un film-enquête visant à élucider le meurtre à son domicile d’une vieille dame. Le film-enquête laisse ensuite place à un film-interrogatoire visant à faire éclater la vérité chez les deux suspectes incarnées sans fard par Léa Seydoux et Sara Forestier. L’efficacité et la véracité habitent alors définitivement le long-métrage.

Tourné en grande partie de nuit, Roubaix, une lumière brille par sa noirceur et l’interprétation des trois acteurs cités plus haut. L’œuvre est âpre et rude, elle s’inscrit en contrepoint de la filmographie de son auteur. En cela, le film surprend assurément mais il peut aussi décevoir les spectateurs en quête d’un film « desplechin ».

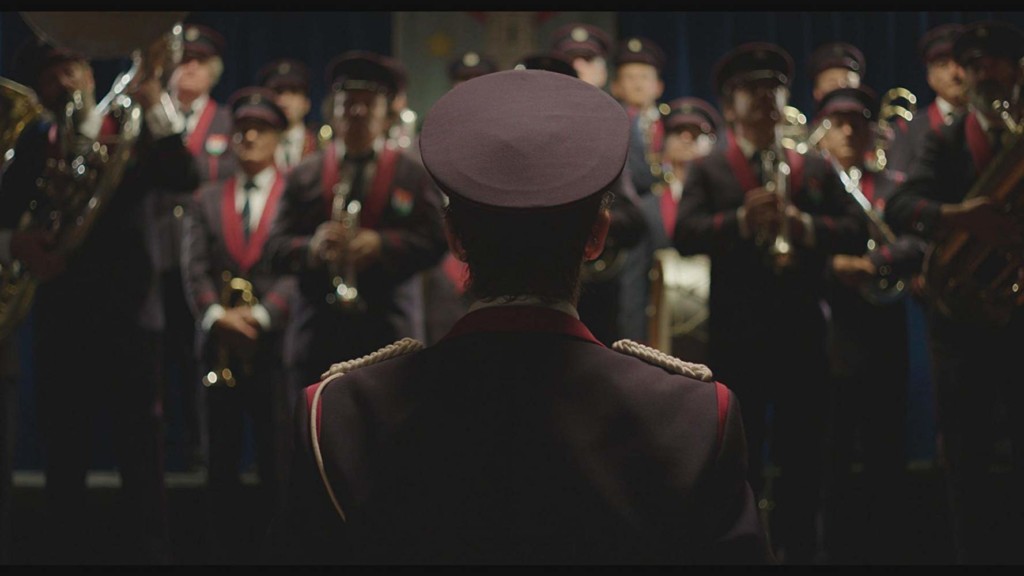

Tambour battant (2019, François-Christophe Marzal)

Avec Pierre Mifsud, Pascal Demolon, Sabine Timoteo, Jean-Luc Bideau

Un village suisse, connaît une agitation inhabituelle. Estce à cause de la votation pour accorder le droit de vote aux femmes ? Ou du prochain référendum sur le renvoi des travailleurs étrangers ? Non, pire : la fanfare du village a implosé !

Notre avis ***(*) : François-Christophe Marzal pose l’action de Tambour battant dans le canton du Valais en Suisse en 1970. Les femmes sont alors en lutte pour obtenir le droit de vote. Dans cette grande histoire, le réalisateur insère une petite histoire locale à la petite bourgade de « Monchoux ». Deux fanfares s’y opposent sur fond de convictions politiques divergentes. Au-delà d’opinions différentes entre les deux parties, la dualité politique est reflétée sur le plan musical. Au Bellaciao des uns répondent les partitions plus martiales des autres. D’un côté, l’approche est celle d’une gauche libertaire et révolutionnaire, de l’autre, le penchant adopté se révèle bien plus conservateur et même parfois rétrograde. Une querelle de fanfare et non de clocher que Marzal dit inspirée de Don Camillo.

Rondement mené, Tambour battant porte bien son titre. La direction d’acteurs permet une belle orchestration d’une troupe de comédiens dont l’entente transparaît à l’écran. Il y a là un effet troupe tout à fait réjouissant. La qualité du film vient aussi d’une écriture précise et sans vulgarité. La comédie composée véhicule notamment des propos parfaitement contemporains si on exclut le pan relatif au droit de vote par les femmes. La farce mise en images aborde ainsi de façon intelligente le vivre ensemble et l’acceptation des étrangers.

Histoire d’un regard (2019, Mariana Otero)

Gilles Caron, 30 ans, au sommet de sa carrière de photojournaliste, disparaît brutalement au Cambodge en 1970. A partir de ses photographies, la réalisatrice lui redonne une présence et raconte l’histoire de son regard si singulier.

Notre avis ***(*) : Dans Histoire d’un regard, Mariana Otero trace un parallèle entre sa mère artiste-peintre, Clotide Vautier, et le photographe et reporter de guerre, Gilles Caron. Tous deux nés en 1939 sont décédés jeunes, respectivement en 1968 et 1970. Deux trajectoires éphémères pour deux artistes partis trop tôt.

La réalisatrice retrace la carrière de Gilles Caron à travers les milliers de bobines produites durant la deuxième moitié des années 1960. Les événements de mai 1968 bien sûr, mais aussi ceux du Vietnam, de Jérusalem, du Biafra permettent de retracer le parcours du photographe à la carrière aussi brève que marquante jusqu’à sa disparition en 1970 alors qu’il couvrait les troubles du Cambodge.

Les bobines numérotées par ordre chronologique forment un vaste témoignage people et politique de l’époque. Cet ordre chronologique n’est pas celui que suit Otero. Pourtant, elle démarre Histoire d’un regard par les célèbres clichés pris par Caron montrant Daniel Cohn Bendit encadré par des policiers lors des manifestations de mai 1968. La réalisatrice s’aventure alors à inverser les deux bobines concernées pour en faire un commentaire en voix off. D’autres bobines seront ainsi commentées quand aucun enregistrement audio du reporter n’est disponible.

Et puis, il y a ces photographies terribles montrant une violence crue ou ses conséquences. Un homme, une femme ou un enfant hante plein cadre tel ou tel cliché. Derrière l’individu photographié, l’humanité a irrémédiablement disparu. Aucun mot ne peut traduire le visionnement de ces clichés, la voix off de la réalisatrice s’éclipse pour laisser l’entière place à l’horreur faite image.

Long time no see (2020, Pierre Filmon)

Avec Laëtitia Eïdo, Pierre Rochefort, Ronald Guttman, Estéban

Marion et Grégoire se sont aimés il y a 9 ans. Ils se croisent par hasard entre deux trains et ont 90 minutes pour faire le point sur leur vie, leurs regrets, leurs souvenirs.

Notre avis *** : Long time no see est le premier long-métrage de fiction de Pierre Filmon dont la précédente réalisation est le documentaire Close encounters with Vilmos Zsigmond. C’est d’ailleurs au célèbre chef opérateur hongrois décédé en 2016 qu’est dédié Long time no see. Dans une certaine mesure, cette dédicace inscrite à l’écran dès le début du film est peut-être un moyen d’inviter le spectateur à adopter un point de vue technique sur la projection qu’il s’apprête à suivre.

Long time no see relève d’un double pari. Il y a d’abord un pari narratif fait par le réalisateur-scénariste. Très écrite, la narration repose presque entièrement sur les dialogues échangés entre les deux protagonistes principaux incarnés par Laëtitia Eïdo et Pierre Rochefort. Deux personnages réellement centraux car la caméra suit leur déambulation parisienne depuis la gare d’Austerlitz et ses environs. Ici, intervient le deuxième pari dont relève le film.

Pour cette première réalisation de fiction, Filmon opte pour un filmage en plans séquences réalisés dans des lieux publics où se confondent acteurs, figurants et passants. Les spectateurs avisés s’attendent à ressentir deux sensations de ce type de filmage : celle de l’illusion d’un captage des scènes sur le vif et celle d’un tournage en temps réel. Sur ces deux plans, Long time no see répond globalement aux espérances. L’espoir peut désormais être placé côté distributeurs français de sorte que Long time no see bénéficie d’une sortie en salles prochaine.

L’esprit de famille (2020, Eric Besnard)

Avec Josiane Balasko, François Berléand, Guillaume De Tonquédec, Isabelle Carré

Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques… qui vient de décéder. Mais son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir, son entourage commence à s’inquiéter.

Notre avis **(*) : Dans L’esprit de famille, Eric Besnard part d’un postulat intéressant. Alexandre (Guillaume de Tonquédec) est l’unique membre de la famille mise en scène à entendre et voir son père (François Berléand) récemment décédé. Une communication post mortem est donc possible entre le père et le fils. Cette divine possibilité est purement fictionnelle puis elle ne sera pas expliquée.

Mais, après la mise en place de ce postulat, le film tourne rapidement en rond. Besnard ne parvient pas à donner du relief à son scénario. La faible caractérisation et évolution psychologique des personnages et le manque de consistance dans l’écriture font glisser L’esprit de famille vers une voie sans issue. Le réalisateur-scénariste tente de combler la béance de son scénario par la mise en scène de personnages secondaires purement accessoires. L’intronisation tardive du personnage interprété par Isabelle Carré sert d’ultime bouée de secours, en vain.

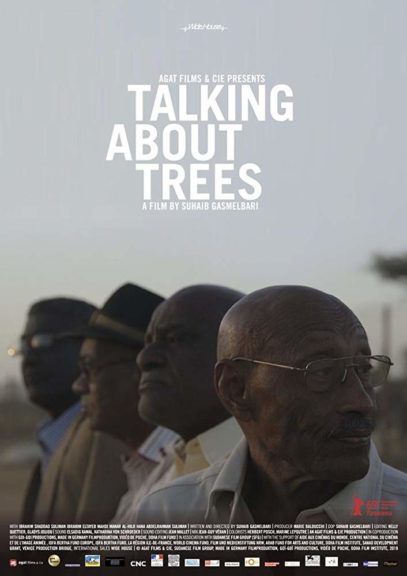

Talking about trees (2019, Suhaib Gasmelbari)

Quatre cinéastes facétieux et idéalistes sillonnent les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ils rêvent d’organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l’abandon.

Notre avis ***(*) : Suhaib Gasmelbari a remporté avec Talking about trees deux prix lors de l’édition 2019 du Festival de Berlin : celui du meilleur documentaire et celui du public. Ce documentaire ne manque pas de charme. Le cinéaste soudanais quarantenaire met en scène quatre autres cinéastes également soudanais mais appartenant à la génération précédente. Ces quatre amis parcourent leur pays en van et projettent d’organiser une vraie projection dans un vrai cinéma de Khartoum.

Mais le cinéma soudanais n’est plus qu’un lointain souvenir depuis de nombreuses années. La production cinématographique du Soudan est anémique. Récemment, outre ce documentaire, il nous a été donné de voir Tu mourras à 20 ans d’Amjad Abu Alala, cinéaste d’origine soudanaise vivant à Dubaï.

Pour mener à bien leur projet, Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, fondateurs du Sudanese Film Group, vont devoir surmonter de nombreux obstacles dont la censure d’un pouvoir qui a ordonné en 1989 la fermeture de tous les cinémas du pays pour raison politique. Les cinémas n’ont pas été détruits. Les bâtiments existent toujours derrière des façades décrépites. Les lieux sont abandonnés et couverts de poussières et de sable. Nos quatre héros sont voués à devenir les hommes à tout faire d’un cinéma local où tout est à refaire. Talking about trees invoque le cinéma soudanais passé (quelques bribes de films nous sont dévoilés) pour conjurer le sort. Le pays vit sous sa troisième dictature. Les précédentes ont toutes été suivies par une période de démocratie. L’espoir d’un renouveau du Soudan subsiste donc et avec lui, une renaissance du cinéma soudanais.

N.B. : depuis le tournage de ce documentaire, le régime dictatorial d’Omar el-Bechir (réélu pour 5 ans en 2015 avec plus de 94% des suffrages exprimés…) a été renversé le 11 avril dernier. Voilà qui sonne, du moins nous l’espérons, l’amorce de la renaissance du cinéma soudanais.