Mis à jour le 29 mai, 2016

Boxe et cinéma américain font souvent bon ménage. Dès les premiers films réalisés par Edison et Dickson, les séquences de lutte remportent un grand succès auprès du public. Plus tard, ce seront les burlesques qui sauront saisir toutes les opportunités comiques du noble art. Sur le ring, Charlie Chaplin ou Max Linder esquivent les coups, multiplient les maladresses pour mieux triompher de leurs adversaires. À l’époque du classicisme hollywoodien, le film de boxe permet d’offrir au public un spectacle oscillant entre un optimisme triomphant (Gentleman Jim, Raoul Walsh, 1942) et un discours plus critique (Nous avons gagné ce soir, Robert Wise, 1949). Surtout, la boxe offre aux réalisateurs un véritable défi : parvenir à retranscrire l’intensité d’un combat, le suspense d’une lutte, la somptuosité d’une chorégraphie tenant tout à la fois des règles du ballet classique que de la liberté de la danse moderne. La ressortie la semaine dernière de Raging Bull (Martin Scorsese, 1980) prouve toute la densité que convoque cet exercice si particulier.

Le biopic ou la marque d’un retour

Adapté de l’autobiographie du célèbre boxeur Jack LaMotta (Robert DeNiro), le scénario de Raging Bull, co-écrit par Paul Schrader et Mardik Martin cherche à restituer la grandeur publique et le désespoir personnel d’un individu pas comme les autres. La présence de Schrader est révélatrice. Déjà auteur du scénario de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), le futur réalisateur retrouve ses thèmes de prédilection. Les rapports ténus entretenus par le réel et le fantasme, l’absolu et le trivial, l’anecdotique et le grandiose travaillent la carrière de LaMotta et décident de son destin. Scorsese signe ici une œuvre matricielle, qui conduira à l’avènement du biopic moderne. À l’instar du Citizen Kane (1941) d’Orson Welles, Scorsese relie sans cesse l’univers intime à la sphère publique, la première influant sur la seconde et vice-versa. Les prétendus documents d’archive soulignent la porosité de la fiction et de la réalité, attestant d’une subjectivité créatrice propre à tout grand nom de l’Histoire. Les matchs se multiplient, les larmes coulent, les corps de Vickie (Cathy Moriarty), sa femme, et de Salvy (Joe Pesci), son frère, se braquent. La lutte finit par déborder le ring pour pénétrer le quotidien de LaMotta. La perte amoureuse est aussi celle d’un combat, combat de l’intérieur qui cherche à tromper le temps. Aux ecchymoses correspondent les traces d’usure. L’obésité du boxeur se fait symptôme d’une défaite à la fois physique et morale. Impossible d’esquiver les coups du destin, même pour un danseur comme LaMotta.

Dans la cellule, l’obscurité prend la teinte des ténèbres, les poings ne rencontrent plus que des murs de béton, insensibles à la douleur. La figure christique réapparait, pierre d’angle du cinéma scorsesien. Au temps de l’innocence répond l’ultime prise de conscience. Pour LaMotta, plus d’espoir, les cieux sont encore loin. C’est sur une scène que finit le triste sire. Ironie du destin. La mémoire fait défaut à l’ancien champion, répétant devant un miroir son monologue comique. Face au reflet, le héros rencontre son double qui lui révèle sa véritable nature : celle d’une image attaquée, sinon ravagée par le temps qui passe, qui cogne mais qui jamais ne s’efface.

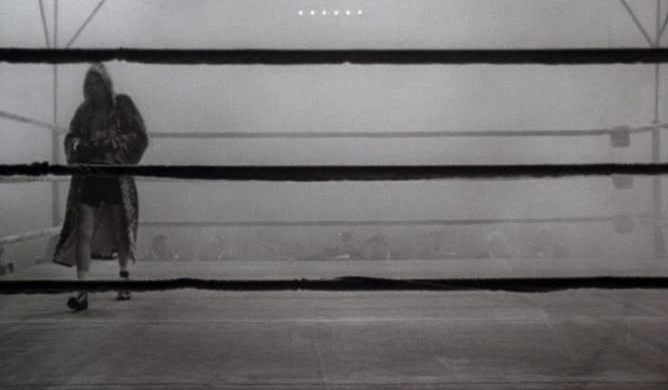

D’un mouvement dansé

L’interprétation de DeNiro, initiateur du projet, parvient à associer la grâce du danseur et la force brute du taureau. Animé par la jalousie, LaMotta avance, frondeur sans s’en donner l’air, plein d’une tranquillité douce-amère. Le basculement est à peine perceptible. DeNiro n’est pas un corps-véhicule, mais un corps qui se projette, provoquant une impression troublée par le partage constant d’une assurance fébrile. La photographie de Michael Chapman assure la réussite de l’entreprise. Le noir et blanc imprègne le film d’une mélancolie et d’un manichéisme intérieur. La mise en scène confère aux combats une valeur opératique. Le ralenti et la bande-musicale font advenir la poétique du geste, soulignant le caractère sublime de la lutte.

La forme valorise les corps, souligne le lyrisme du mouvement. Ultime retour en arrière. Devant nous s’agitent les même fantômes qui traversaient les chronophotographies de Muybridge, de Marey et Demenÿ. Il y a ici quelque chose d’expérimental, dans le sens premier du terme. Il s’agit bien d’une expérience, d’un phénomène perceptif qui déborde le cadre de la fiction pour toucher les sens de notre perception. À n’en pas douter : Scorsese finit par l’emporter.

À celles et ceux qui auraient manqué la rétrospective et l’exposition consacrées à Martin Scorsese à la Cinémathèque, rappelons la sortie du coffret collection comprenant douze films du réalisateur, ainsi que le catalogue de l’exposition proposant un entretien avec Scorsese et d’excellentes analyses de son œuvre. Quant aux mélomanes, la sortie de la compilation des bandes-musicales de ses films, concoctée par la label Emarcy, saura les satisfaire.

https://www.youtube.com/watch?v=YiVOwxsa4OM

Soyez le premier a laisser un commentaire