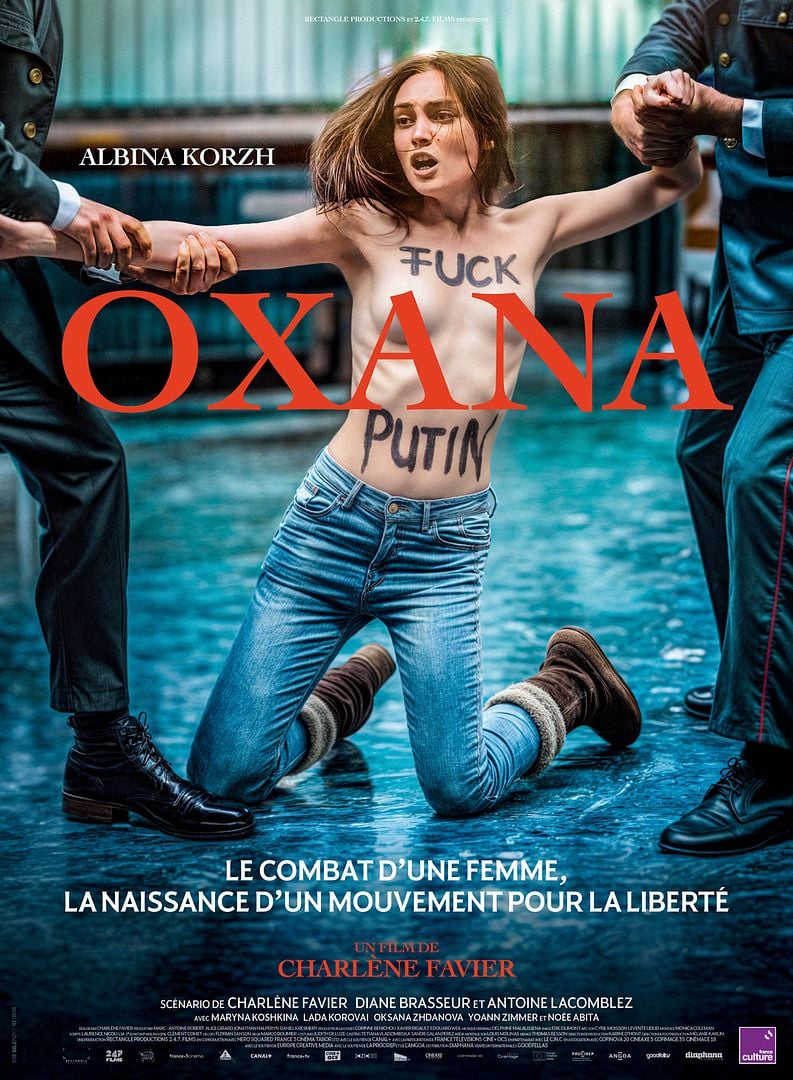

Oxana Chatchko n’était pas une figure parmi d’autres dans l’histoire de l’activisme féministe : elle en incarnait une fracture. Artiste, militante, cofondatrice du mouvement FEMEN, elle portait sa révolte à même le corps, en actes autant qu’en images. La traduire au cinéma représentait un défi : faire entendre un cri sans le déformer, filmer la révolte sans l’étouffer. Charlène Favier, après Slalom, choisit de s’emparer de ce matériau brûlant, avec l’ambition visible de lui rendre justice, mais une retenue qui, peu à peu, va figer le brasier en brasero.

La narration s’organise autour d’une alternance entre deux lignes temporelles : 2008, l’éveil politique d’Oxana à Kiev, et 2018, son exil en France, marquée par les conséquences de son engagement. Cette structure, en apparence équilibrée, vise à tisser des résonances entre passé et présent, entre flamboiement initial et désillusion post-traumatique. Mais très vite, le film semble se perdre dans ces allers-retours incessants, comme s’il ne savait plus où placer son foyer narratif. Chaque retour en arrière freine l’élan dramatique, jusqu’à éteindre presque toute montée en tension. La progression devient hachée, hésitante, et la trajectoire d’Oxana s’effiloche au lieu de s’enflammer.

Certaines scènes, pourtant, parviennent à faire jaillir un éclat, à l’image d’une Oxana, seins nus, se plaçant face aux journalistes pour dénoncer la prostitution et se confrontant immédiatement à la brutalité des policiers. Le film, en s’attardant sur cette scène, parvient un tant soit peu à saisir la force brute de la révolte, à la laisser échapper à l’étreinte étouffante de la mise en scène. Ces rares instants de pure intensité révèlent ce que le film aurait pu déployer s’il n’avait pas constamment hésité à libérer toute la fureur et l’énergie qu’il effleure.

Mais l’ensemble peine à embrasser l’urgence de son sujet. Favier opte pour une esthétique maîtrisée, policée, où tout semble calibré. Les mouvements de caméra restent sages, souvent fixes ou doucement accompagnateurs. La photographie, très propre, évite les contrastes trop marqués. Même le son, souvent feutré, semble amortir la violence au lieu de la faire éclater. Le cri devient murmure, et la rage… discours. Nous comprenons la volonté de ne pas céder au spectaculaire, mais ce choix finit par aseptiser le propos. Là où nous escomptions une incandescence, nous trouvons une lumière tamisée.

Pourtant, au milieu de cette rigueur un peu stérile, une présence se démarque. Albina Korzh, impressionnante de retenue, donne à Oxana une densité que le scénario ne lui offre pas toujours. Le visage fermé, les gestes économes, elle impose une gravité qui tient moins à ce qu’elle dit qu’à ce qu’elle encaisse. Ses silences trahissent mille conflits internes. Il suffit d’un regard pour sentir la rage contenue, le doute, la fatigue, la détermination. Grâce à elle, l’émotion subsiste, ténue, mais bien là, comme une braise sous la cendre.

Autour d’elle, malheureusement, le monde reste flou. Les autres activistes, silhouettes vaguement esquissées, semblent figurer une lutte plus qu’elles ne la portent. Les séquences collectives — qui devraient exalter une énergie, une fureur, un souffle de groupe — s’écrasent dans une esthétique trop contrôlée. La chorégraphie des corps est lissée, les échanges souvent réduits à quelques mots anodins, les scènes d’action filmées à distance. Le film prend parfois des allures de reconstitution appliquée, comme si la radicalité de FEMEN nécessitait une mise à distance, presque muséale, pour être abordée. Résultat : le spectateur observe derrière la vitre, loin du tumulte espéré.

Le film est manifestement bien documenté — les actions, les dates, les lieux, tout sonne juste, et une volonté pédagogique affleure souvent. Mais cette précision, louable en soi, devient parfois pesante. Elle prend le pas sur l’élan, sur la chair du récit, comme si la volonté de tout expliquer finissait par étouffer le feu intérieur du film. La sincérité de l’intention ne fait aucun doute : Favier ne triche pas, elle croit à ce qu’elle filme. Mais cette sincérité-là, trop tenue, trop sage, semble redouter l’instabilité, le vertige, les débordements. On attendait un incendie. On repart avec une lueur. Un cri manqué.

Soyez le premier a laisser un commentaire