Mis à jour le 6 février, 2023

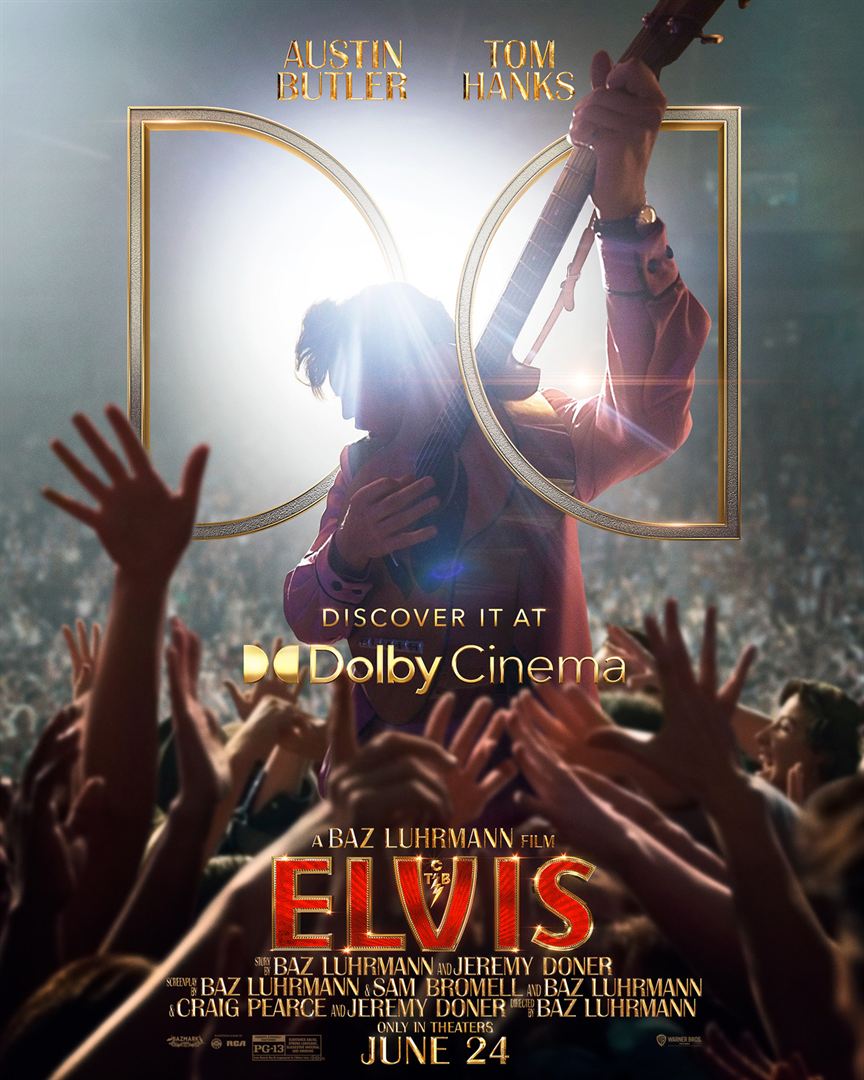

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

Les paradoxes s’invitent parfois dans toute analyse critique, peut être là où on ne les attend pas. Artistiquement parlant, Elvis de Luhrmann a tout du film réussi: des effets de montage plutôt virtuoses, des transitions visuelles du plus bel effet, malgré leur technicité, un tourbillon permanent d’images et une recherche formelle de tous les plans, un univers sonore omniprésent et quelque part un hommage appuyé à la musique de Presley, des acteurs qui se livrent pour donner corps à leurs personnages, un point de vue ambitieux, et une trame narrative qui évite les facilités du biopic pour leur préférer une construction basée sur les sensations, et leurs évolutions (le ressenti avant les faits) … Voilà bien des arguments que nous aimerions d’ordinaire mettre en avant. A ceux là, s’ajoute une autre réussite manifeste, sur le plan technique cette fois-ci, que ce soit les travelling qui longent les murs et traversent les fenêtres, les splits screen diablement animés, façon Vegas, les lumières soignées, la photographie particulière mais fidèle à l’image que l’on peut se faire des Show à la Elvis Presley, des chorégraphies qui imitent parfaitement celles de Presley, liste que nous pourrions prolonger presqu’à l’envie tant Luhrmann assume son style comme jamais, quitte à énerver les plus ascétiques, ou les plus allergiques au visuel appuyé.

Un cran plus loin que Moulin Rouge, ou Gatsby, Lurhmann nous invite de nouveau à une fête, de plus de deux heures trente, où le rythme jamais ne décélère. Et pourtant …

Autant nous sommes de ceux qui nous insurgeons des critiques faciles – et que nous ne partageons aucunement – sur l’univers hypercoloré, visuel et publicitaire de Beineix lorsqu’il proposa le magnifique Diva, autant il nous semble que Baz Luhrmann est passé à côté d’un bien plus grand – et intéressant – film, en déséquilibrant son récit à trop vouloir le sublimer par l’image. Non pas que son scénario ne soit pas pertinent, non pas qu’il manque de rebonds, de surprises, de sujets d’intérêts, bien au contraire … Peut être que l’interprétation de l’acteur principal Austin Butler, mais aussi celle de Tom Hanks, incarnent le mieux ce paradoxe: être bon ne suffit pas toujours. Car tous deux objectivement se démènent et opèrent à des transformations ébouriffantes, et leur implication et leur travail se remarquent. Quelque part, nous pourrions parler de rôle à Oscar. Oui mais voilà, pour l’un comme pour l’autre, quelque chose ne fonctionne pas sans qu’on ne puisse le leur reprocher. Pour le second, l’habit dépasse le personnage, le trop plein de latex, sans être visible, nous compose un personnage auquel nous ne croyons pas. Pour le premier, il pâtit d’un constat terrible, même transformé à outrance, nous ne voyons pas Elvis Presley, mais un acteur déguisé à la façon d’Elvis Presley, qui au final, ne lui ressemble pas. Ainsi, le défaut principal et majeur du film tient au manque de vérité.

Pourtant, et quoi que Luhrmann en extraie les bonnes composantes, que ce sujet était cinématographique ! Elvis Presley, le personnage, comme l’homme, composent des mythes modernes… Il y eut tant à en dire, tant à en montrer, tant à analyser et donner à réfléchir. Derrière l’homme, un pays, des âmes, un talent hors norme, des travers, des démons … Une success story doublée d’une tragédie terrible, à l’image même de l’Amérique. Un symbole incomparable et précurseur d’une société dont le rêve cache bien souvent un envers, et qui, si elle se relève, reproduit bien souvent les même schéma, toujours portés par une perte de repères, un toujours plus qui jamais ne trouve de limites; et sacrifie ses plus grands artistes au titre précisément, de leur talent – Michael Jackson suivra.

Luhrmann lui même semble emporté par ce besoin du toujours plus, là où précisément, il eut gagné à rester humble face à la grandeur du sujet auquel il s’attaquait, et qui, ne pouvait, inexorablement, que le dépassé. Certains regrettent que le réalisateur australien (et non américain, peut être là aussi un défaut inexorable et qui peuvent expliquer ce sentiment étrange de trop grande distance prise) ne se soit pas davantage raccroché aux faits, qu’il n’ait pas proposé un biopic qui semblait si évident – la facilité l’y aurait conduit … Nous ne partageons pas ce point de vu. L’entreprise eut assurément été un succès, si Luhrmann eut l’idée non pas de privilégier l’artistique, mais la matière dont il disposait. Son diamant ne devait point être trop poli … Brute, originelle, elle n’en serait que plus naturellement ressortie. Le ton sur ton, la surenchère rythmique – que de ressorts – eut gagné à laisser la place à une plus grande interrogation. Que nous aurions apprécié que les tourments d’Elvis viennent non subitement et de façon si limpides, mais qu’au contraire, à la façon d’un Born to be blue, ils nous soient livrés dans une temporalité plus proche du temps réel, avec nuances, évolutions, et une part de sombre plus prégnante. Que nous aurions apprécié qu’en lieu et place des nombreux remakes de chansons d’Elvis nous eûmes droit en lieu et place aux chansons d’origine. Que nous aurions apprécié que les extraits d’archives soient plus nombreuses, qu’elles viennent interroger et nourrir la fiction, d’autant que Luhrmann a su par ailleurs parfaitement mélanger différents temps chronologiques pour les mettre en perspective. Quel dommage enfin que nous en ressortions principalement avec cette impression de grand spectacle qui, au final, n’a pu qu’effleurer la complexité et la puissance de son sujet. Elvis aurait pu être le chef d’œuvre de Luhrmann, il ne dépasse pas Moulin Rouge.

Soyez le premier a laisser un commentaire