Vous retrouverez dans les lignes qui suivent notre journal critique de #Travelling2023 consacré à Santiago du Chili. La note maximale que l’on peut donner est ***** correspondant à nos yeux à un chef d’œuvre, note que l’on donne très rarement, la note la plus basse est – quand on a trouvé le film très mauvais.

Santa-Fe: magistral documentaire

Le bleu du caftan: plus appuyé que soyeux

La Buena Vida: du Altman désespéré

L’été des poissons volants: Contraste social

Mis hermanos sueñan despiertos (2021, Claudia Huaiquimilla)

Avec Iván Cáceres, César Herrera, Paulina García, Andrew Bargsted Et Julia Lübbert.

Les frères Ángel (17 ans) et Franco (14 ans) sont incarcérés dans une prison pour mineurs depuis un an, en attendant le jugement de leur affaire. Malgré l’hostilité du lieu, ils nouent des liens avec d’autres jeunes et passent leurs journées à rêver de ce qu’ils feront lorsqu’ils seront libérés. L’arrivée de Jaime (17 ans), un jeune rebelle, change tout lorsqu’il propose de s’échapper par une émeute. L’idée commence à gagner des adeptes, mais bien que Franco veuille s’y joindre, Ángel sait que ce n’est pas sûr. Cependant, plusieurs déceptions familiales et judiciaires, en plus des bagarres, des cambriolages et des suicides, amèneront Angel à voir l’émeute comme sa seule issue. Inspiré de faits réels survenus dans le sud du Chili.

Avis de Ph. ***(*) : Le scénario de Mis hermanos sueñan despiertos est inspiré d’un fait réel survenu au Chili dans une prison pour mineurs. Le film est d’ailleurs dédié aux victimes de ce fait réel qui n’est nullement un fait divers au regard des chiffres portés à notre connaissance par le carton final.

Coscénariste d’un film au scénario solide et sans faille, Claudia Huaiquimilla a su réunir un casting très performant alors qu’il est composé d’adolescents et de jeunes hommes qui, pour la plupart d’entre eux, signent ici leur première apparition pour le cinéma. Le justesse d’interprétation des jeunes acteurs est particulièrement remarquable d’autant que les rôles portés ne relèvent pas d’une simple sinécure, loin de là. La direction d’acteurs prodiguée par la réalisatrice mérite d’être soulignée pour sa qualité et sa justesse.

Toute la radicalité du milieu carcéral chilien transpire dans chaque scène. Elle est d’autant plus difficile à regarder par instants qu’elle concerne des mineurs en attente de jugement pour des faits qui resteront non dévoilés. Le constat dressé par Huaiquimilla est sans appel et révoltant car systémique. Mis hermanos sueñan despiertos démontre que la tragique Histoire du Chili semble sans fin et, en prolongement, lève un nombre conséquent de questions quasi insolubles.

Je tremble, ô matador (2020, Rodrigo Sepúlveda)

Chili, années 80, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un vieux travesti marginal accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent tous deux dans une opération clandestine à haut risque.

Avis de Ph. *** : Rodrigo Sepúlveda, officiant plus généralement pour la télévision chilienne, livre une œuvre non contemporaine. Il place l’action de Je tremble, ô matador dans le Chili de 1986 entre dictature et tremblements de terre. Son personnage principal interprété par Alfredo Castro est un homme d’âge mûr mais qui s’est depuis son enfance senti femme. Travesti depuis toujours, « La loca del frente » va par naïveté et par amour s’impliquer dans les préparatifs d’un attentat anti-Pinochet.

De ce film on peut craindre de prime abord la part outrancière vis-à-vis de son personnage principal et marginal qui ne parle de lui qu’au féminin. Ces craintes sont rapidement levées par le canevas narratif plutôt dynamique dans l’enchaînements des évènements relatés. L’absence d’entrave tend cependant à la facilité scénaristique au risque de mettre à nu quelques invraisemblances. Un soin particulier est apporté à l’éclairage des scènes en faisant notamment varier la couleur des lumières baignant les lieux filmés. Les couleurs délavées dominent dans ces lieux délabrés et décrépis (tremblement de terre récent). Pourtant ces couleurs dans les cadres composés par le cinéaste apportent sur l’écran une certaine joliesse masquant presque par miracle les tons ternes des lieux.

On peut regretter que Rodrigo Sepúlveda ait laissé trop en marge (à notre goût) le pan politique de Je tremble, ô matador (manifestations contre le régime de Pinochet, mouvements d’opposition, etc.). Ces éléments épisodiques et périphériques dans le film auraient mérité d’alimenter plus en profondeur le fil narratif.

Soulignons enfin la belle prestation d’Alfredo Castro dans un rôle difficile qui aurait amené bien d’autres acteurs moins subtils à en faire trop. Homme de théâtre, il n’a débuté au cinéma qu’à l’âge de 50 ans en 2006 dans Fuga, premier film de Pablo Larraín. Depuis, il a multiplié les rôles sur le grand écran, collaboré plusieurs fois avec Larraín, et est devenu, sur le tard, un acteur réputé.

El cielo está rojo (2020, Francina Carbonell)

Que s’est-il passé dans le centre pénitentiaire San Miguel au Chili, la nuit où quatre-vingt-un prisonniers ont perdu la vie dans un tragique incendie ? El cielo está rojo retrace, grâce à un montage ingénieux tant au niveau du son qu’à celui des images, l’engrenage impitoyable qui a mené au drame, en mettant le doigt sur les dysfonctionnements internes, les conditions de vie des prisonniers, la malveillance des matons, la pression exercée sur les survivants. Pour ce récit d’une effarante efficacité, Francina Carbonell a bénéficié d’un accès complet aux archives judiciaires et aux enregistrements des caméras de surveillance. Un film coup de poing qui crie à la négligence sans jamais basculer dans le sensationnalisme.

Avis de Ph. **** : Francina Carbonell, auteure du documentaire El cielo está rojo, s’empare d’un fait réel qui vit périr quatre-vingt-un prisonniers du centre pénitentiaire San Miguel au Chili suite à un incendie. Ce fait divers tragique donna lieu à un procès que nous ne verrons pas à l’écran. Une voix off introduit le documentaire. Il s’agit de celle du juge d’instruction qui déclare ouvert le procès intenté contre la direction du centre pénitentiaire et contre quelques-uns de ses employés. Cette même voix off clôt El cielo está rojo par l’énoncé du verdict. L’affaire est complexe, le verdict sera bref, sec et glaçant.

Entre cette introduction et cette conclusion, la documentariste chilienne procède par l’utilisation de nombreuses images ou vidéos de surveillance. Des enregistrements audio d’archives font aussi partie des matériaux utilisés. Comme cette tragédie a été jugée devant les tribunaux après enquête, Carbonell s’appuie également sur les reconstitutions qui ont été menées et les témoignages collectés durant celles-ci.

Les faits et dires sont restitués à l’écran dans un ordre quasi chronologique. El cielo está rojo jouit d’un montage technique bien pensé qui met en relief les dysfonctionnements, matériels et humains, révélés par l’enchaînement des faits et les conditions de vie dans le milieu carcéral chilien. Quelques images et vidéos choc parachèvent ce documentaire qui brille entre autres par sa redoutable acuité et la pertinence de son approche.

Perro bomba (2019, Juan Cáceres)

Jeune immigré haïtien vivant à Santiago, Steevens mène une vie sans histoires et sans grandes perspectives d’avenir. L’arrivée de Junior, un ami d’enfance, ramène un peu de gaieté dans sa vie. Mais le bonheur est fugace et Steevens en fait l’amère expérience lorsqu’il perd son travail suite à une altercation avec son patron. Un événement qui sera le début d’une longue descente aux enfers pour le jeune homme confronté, malgré lui, à la haine et la xénophobie d’une société conservatrice…

Avis de Ph. ** : Juan Cáceres prend le parti de traiter son sujet via une fiction là où les codes du documentaire auraient peut-être été plus appropriés. Perro bomba met ainsi en scène un personnage principal noir ce qui semble être une première dans le cinéma chilien ! La caméra suit Steevens dans son quotidien sans perspective. Emigré haïtien à Santiago, il est victime de l’attitude xénophobe et anti-immigration de certains Chiliens.

Si la volonté de Cáceres était de rendre compte de l’instabilité du quotidien de Steevens, la mission est amplement remplie. Cependant l’atteinte de cet éventuel objectif s’effectue au détriment d’une certaine cohérence. La narration portée par Perro bomba paraît en effet brouillonne et constitue un potentiel barrage à l’empathie des spectateurs.

Santiago 73, Post Mortem (2011, Pablo Larraín)

Santiago du Chili, septembre 1973. Mario travaille à l’institut médicolégal, où il rédige les rapports d’autopsie. Amoureux de sa voisine Nancy, une danseuse de cabaret soupçonnée de sympathies communistes, sa vie va basculer avec l’arrivée à la morgue du corps de Salvador Allende.

Avis de Ph. ***(*) : Companero ? Pablo Larraín mêle tragédie, humour noir et onirisme en reliant une tranche de vie de Mario (Alfredo Castro) à l’Histoire du Chili quand son pays natal bascule vers la dictature. Ce qui surprend d’abord dans Santiago 73, Post Mortem est le rôle attribué à Mario. Un simple « fonctionnaire » comme il se décrit sobrement, Mario est bien plus spectateur qu’acteur de sa vie tant professionnelle que personnelle. Simple rapporteur, il ne réalise pas d’autopsies mais assiste à celles-ci en notant scrupuleusement tout ce que dit le médecin légiste. Simple célibataire, sa vie personnelle de vieux garçon ne suscite pas plus d’enthousiasme. Elle est au stade du néant au même titre que son engagement politique. Mario cumule toutes les caractéristiques du parfait anti-héros.

La valeur du récit du film réside dans l’évolution psychologique que Larraín fait suivre, voire subir, à son protagoniste principal étriqué. La soumission et l’absence d’épaisseur de Mario sont appelés à être en effet mis à rude épreuve pas l’évènement dévoilé par le synopsis. D’ailleurs, ce fait tarde à intervenir. Santiago 73, Post Mortem est en effet, dans sa première partie, une romance sur fond de crise existentielle taiseuse. Le film prend de l’ampleur et gagne en intérêt au fur et à mesure que son personnage central se voit bousculé dans son quotidien lisse et trop rangé.

L’angle narratif pris par Larraín est très original et la caractérisation des personnages présente un intérêt certain. Poussif dans son amorce, Santiago 73, Post Mortem se révèle progressivement. La lente montée en rythme du film va crescendo pour aboutir à une longue scène finale. Celle-ci filmée en caméra fixe voit son cadre de plus en plus encombré. Dès lors, la réponse à la question initiale, sans être prononcée, ne fait plus l’ombre d’un doute.

La Ciudad de los Fotógrafos (2006, Sebastián Moreno)

Un film sur les photographes et photojournalistes intrépides qui ont documenté les protestations de la société chilienne sous le régime militaire de Pinochet, parfois au péril de leur vie. Dans ce film, la photographie devient un hymne à la liberté, une réponse puissante à l’oppression et à la censure. Leur travail a permis au monde de prendre conscience des violences subies par le peuple chilien.

Avis de Ph. **(*) : Les films et documentaires chiliens réalisés durant la dictature sont devenus rares car nombreux ont été perdus faute d’avoir été sauvés à temps. Dans ce documentaire, Sebastián Moreno relève un pari ambitieux, celui de faire renaître photographies et séquences filmées de l’époque dictatoriale du Chili. Ici, le documentariste concentre son travail principalement sur les années 1980. Au fil de témoignages face caméra de photographes ayant exercé durant ces années, Moreno rend vie à ces documents d’archives fruits d’un patient et long travail de collecte.

La Ciudad de los Fotógrafos constitue, au fil de sa narration, un véritable témoignage au cœur de cette époque trouble. Alors largement censurées, de nombreux magazines étaient publiés sans photographies, les clichés dévoilés agissent comme des « armes » contre la dictature. Le rôle premier de la censure était alors à désarmer l’opposition de gauche communiste. Rien ne devait rendre compte de la situation dans des médias tombés sous la férule de la dictature militaire de Pinochet. La Ciudad de los Fotógrafos remet en lumière ce travail de l’ombre, sciemment marginalisé et combattu.

L’été des poissons volants (2014, Marcela Said)

Manena est une adolescente très déterminée et la fille chérie de Pancho, un riche propriétaire terrien chilien qui voue ses vacances à une seule obsession : l’extermination des carpes qui envahissent son lagon artificiel. Alors qu’il recourt à des méthodes de plus en plus extrêmes, Manena expérimente son premier amour, la tromperie, et découvre un monde qui cohabite silencieusement avec le sien : celui des travailleurs mapuches qui revendiquent l’accès à ces terres… et qui tiennent tête à son père.

Avis de Ph. ** : Dans L’été des poissons volants, Marcela Said capte avec un certain brio de magnifiques paysages. L’environnement verdoyant et luxuriant est filmé en plans larges. Le travail effectué sur les photogrammes est remarquable et les images obtenues affichent une très belle qualité parfois alourdie par quelques affèteries dispensables. Mais la grandeur de cet environnement naturel tend à être écrasante et étouffante face à la teneur du récit.

La narration du film prend appui sur un contexte social tendu entre la famille propriétaire et ses employés autochtones appartenant à la communauté des Mapuches. La cinéaste essaime son fil narratif d’éléments anxiogènes. Mais, faute d’un rythme soutenu, l’ambiance peine à s’instaurer durablement. Les éléments sensés susciter une certaine crainte sont trop diffus et insuffisamment exploités sur la durée pour servir efficacement l’objectif visé. Finalement, la narration de L’été des poissons volants apparait à la fois trop superficielle et elliptique pour tenir en haleine son auditoire.

Les rêves du château (2018, René Ballesteros)

Dans un centre de détention pour adolescents, situé au sud du Chili, en plein territoire mapuche, les jeunes détenus racontent leurs cauchemars récurrents. Le film est une exploration de la relation entre leurs vies, leurs crimes et leurs cauchemars, et de l’influence du territoire sur leurs rêves.

Avis de Ph. *** : Dans ce qui constitue l’un des premiers documentaires relatifs au système carcéral des adolescents au Chili, René Ballesteros adopte un ange de traitement original. Il donne la parole à quelques adolescents incarcérés dans un centre pénitentiaire, structure étatique dédiée et adaptée au mineurs. Les témoignages portés à l’écran ne sont pas issus d’interviews mais de récits en libre parole de quelques détenus. Là où le spectateur peut s’attendre à des récits portant sur le quotidien de ces adolescents, Les rêves du château porte sur le récit des rêves.

Le château du titre est donc une prison pour adolescents située en terres mapuches. Les rêves avancés par le titre relèvent bien plus de cauchemars dont le point commun est la violence des histoires « rêvées ». L’originalité de ce traitement est tout autant la force et la faiblesse de ce documentaire. Il est en effet difficile de se positionner face à ces récits dont la teneur mêle certainement réalité et hallucination. Une seule chose paraît certaine, ces rêves sont le fruit de psychés malades et tourmentées. La réflexion porte alors sur la faculté de guérison de ces jeunes gens. La conscience des spectateurs opposera probablement à cette interrogation une profonde incertitude au regard des subconscients décrits.

Salvador Allende (2004, Patricio Guzmán)

« Je me souviens du 11 septembre 1973, jour sombre où l’Amérique fomenta un coup d’État pour abattre la révolution pacifique et démocratique qui se construisait dans mon lointain pays, le Chili, éliminant son président de la République, Salvador Allende, ce « fils de p.. » comme se plaisait à le dire Richard Nixon. Je n’oublierai jamais la brutalité de la dictature alors mise en place pour plus de 17 années, années de souffrance, de mort, d’exil et d’écrasement de la mémoire. Il est temps de se souvenir de Salvador Allende, cet homme atypique, révolutionnaire et fanatique de démocratie jusqu’au suicide, pour des raisons historiques certes, mais aussi pour sa cruelle actualité… » Patricio Guzmán

Avis de Ph. *** : Le titre de ce documentaire dit tout de son contenu. Patricio Guzmán focalise en effet son traitement sur la figure légendaire de Salvador Allende. La période parcourue est large puisque l’enfance du personnage-titre est évoquée mais le focus est plus particulièrement mis sur la période 1970-1973. Soit trois années durant lesquelles Allende a été président du Chili avant d’être victime d’un putsch militaire fomenté par le général Pinochet qui va ainsi prendre le pouvoir le 11 septembre 1973.

Salvador Allende est un véritable travail de mémoire et, au-delà, est une œuvre hagiographique. En fonction des appétences du spectateur, cela peut être perçu tout aussi bien comme la grande force de ce documentaire ou au contraire sa principale faiblesse. Guzmán, par prudence peut-être, ne déborde pas de la voie officielle et révèle finalement peu de chose. Salvador Allende n’est pas un film-enquête ou un film-dossier mais le retracé d’une trajectoire jusqu’à son terme tragique. Bien sûr, les espoirs suscités puis déçus émergent sans peine du métrage. La nostalgie d’une époque révolue affleure à chaque instant. Mais l’absence d’un réel engagement de recherche de la vérité notamment pour contrer la thèse officielle du suicide d’Allende peut laisser sur sa faim un spectateur à la recherche d’une vérité alternative à celle communément avancée.

Moruroa Papa (2022, Paul Manate Raoux)

Mon père travaillait sur les essais nucléaires français à Moruroa dans les années 70. Je le visite aujourd’hui en famille à Rurutu, petite île perdue de Polynésie française où il s’est isolé, avec ma mère, ses chiens et ses souvenirs. Je fais resurgir ce passé secret qui me questionne aujourd’hui.

Avis de Ph. * : Paul Manate Raoux mêle dans Moruroa Papa scènes de la vie familiale et scènes d’interview de son père filmé plein cadre, ancien ingénieur du CEA et désormais retraité de sa fonction de responsable sur site d’un certain nombre d’essais nucléaires menés par la France. Déjà, alors actif, Daniel Raoux ne parlait pas de son métier et encore moins de son contenu. Les années ont passé et cette non communication s’est mue en incompréhension entre un père et son fils aîné.

Par la réalisation de Moruroa Papa, ce fils aîné ambitionne de trouver des réponses à ses interrogations formulées de longue date. L’ambition portée est donc de l’ordre de l’intime et peu enclin d’intéresser un large public au milieu de scènes familiales sans réel écho. Cette ambition a vocation aussi à échouer. Face à un père peu disserte et peu enclin à parler de lui, l’usage d’une caméra ne fait pas partie des procédés révélateurs.

Certes, le réalisateur obtiendra quelques réponses mais celles-ci sont loin de remplir le cahier des charges initial. Si l’ultime commentaire en voix off du réalisateur se termine sur une note positive (faussement ?) ce qui le précède ne cache en rien l’incompréhension restante.

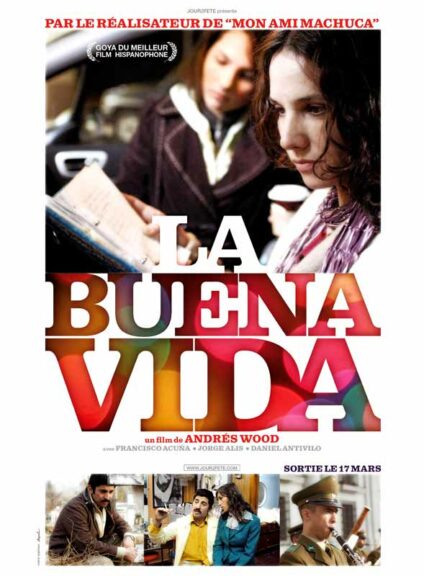

La buena vida (2010, Andrés Wood)

Santiago du Chili, aujourd’hui. Teresa, assistante sociale spécialisée dans la contraception, croit tout contrôler dans sa vie jusqu’au jour où elle apprend que sa fille de 15 ans est enceinte. Edmundo, un coiffeur de 40 ans sans ambition vit encore chez sa mère et veut s’acheter une voiture ou renouveler le caveau familial. Mario, clarinettiste, postule à l’orchestre philarmonique mais finit dans celui des carabineros. Quant à Patricia, mère d’un jeune bébé, elle se laisse aller à la dérive, emportée par le courant de la vie.

Avis de Ph. ***(*) : Andrés Wood fait reposer son récit sur une histoire vraie ou, plus exactement, ses quatre histoires racontées sont inspirées d’histoires vraies. La réalisation de La buena vida s’articule ainsi sur quatre trios de personnages principaux que le scénario du film va se faire rencontrer ou mettre consciemment ou inconsciemment en contact. Le cinéaste met ainsi en scène un nombre conséquent de protagonistes. La buena vida vaut donc pour film choral mais aussi et surtout par la qualité d’écriture scénaristique.

De prime abord, on peut craindre d’une telle entreprise un trop plein tant dans la narration que dans le nombre de personnages mis en œuvre. La buena vida n’est pas victime de ce type de symptômes couramment rencontrés. En effet, l’écriture du scénario est subtile et précise. La quadruple tranche de vie proposée bénéficie d’une belle fluidité narrative, fruit d’un travail d’écriture que l’on imagine conséquent. En cela, La buena vida est une belle réussite. La grande ambition narrative initiale est restituée à l’écran avec acuité et brio.

Le Bleu du Caftan (Maryam Touzani, 2023)

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

Avis de Ph. ** : Le bleu du caftan relève d’un cinéma combinant poses et pauses. Reconnaissons à Maryam Touzani la qualité de sa composition cinématographique. Les cadres et la photographie du film sont de qualité. Il y a indubitablement un grand soin apporté à la composition des plans. Mais, ce constat en appelle rapidement un deuxième. Cette qualité de filmage tourne assez vite au maniérisme. En l’absence d’un récit conséquent, Le bleu du caftan tourne à vite et apparaît alors un principe de répétition.

A l’image du travail artisanal effectué sur un caftan et maintes foins observé dans le film, ce dernier se montre certes précis mais surtout lent, laborieux et répétitif. La cinéaste comme Halim remettent sans cesse du cœur sur leur ouvrage respectif. L’entreprise de deux heures paraît interminable au même titre que la restauration méticuleuse du caftan évoqué par le titre.

On louera donc les qualités du Bleu du caftan sur le plan visuel. Mais, cet aspect masque mal un scénario indigent et des personnages insuffisamment caractérisés et dépourvus de toute évolution. Ce sont ici autant d’éléments qui militaient pour un traitement bien inférieur au double tour de cadran, nouvelle norme du cinéma contemporain. On oubliera aussi le dernier plan du film. Ambigu, celui-ci peut faire l’objet de diverses interprétations. La nôtre est négative. On gardera en tête pour plan final, l’avant-dernière séquence plus candidate à interprétation constructive.

Como me da la gana (1985 et 2016, Ignacio Agüero)

Entre mai 1984 et décembre 1985, Ignacio Agüero s’invite sur le tournage de cinq films chiliens alors que la plupart des cinéastes se sont exilés. Quelle est la raison qui pousse à faire du cinéma, dans une période où filmer est devenu quasiment interdit ? Quel sens y-a-t-il à faire du cinéma au Chili en pleine dictature. Les questions d’Agüero, aussi simples que déconcertantes, plongent les cinéastes dans l’embarras.

Avis de Ph. ** : Dans le premier volet de Como me la gana réalisé en 1985 alors que sévissait encore la dictature du général Pinochet, Ignacio Agüero s’en tient à son postulat initial. Il s’invite en pleine séance de tournage pour interroger la ou le réalisateur entre deux prises. Les interviews sont ainsi réalisées sur le vif et la question récurrente tourne sur le questionnement de la part cinématographique du film en cours de tournage. Les réalisateurs interrogés ne sont pas mentionnés à l’écran mais le seront dans le générique de fin. Ce constat et l’absence de contextualisation autre que celle mentionnée dans le synopsis révèlent une réalisation destinée avant tout au marché chilien. On croit discerner derrière Como me la gana la volonté de palper l’air du temps, celui d’une société sous autorité policière et militaire.

Avis de Ph. * : La postulat originel bien respecté dans le premier volet de Como me la gana est plus galvaudé dans Como me la gana II réalisé en 2016. Trente ans plus tard, la société chilienne a changé et n’est plus soumise à la dictature militaire. Le documentaire hérité d’une forme plus hybride où quelques interviews sur le vif de réalisateurs viennent s’entrechoquer avec des scènes de la vie familiale du réalisateur. Le message porté paraît dès lors encore plus diffus et lointain que celui entrevu dans le projet initial.

L’autre jour (2012, Ignacio Agüero)

La maison du cinéaste donne sur la rue. Sa porte sépare l’espace intérieur et l’espace extérieur. L’espace intérieur contient l’histoire personnelle du cinéaste, son monde d’objets, d’imaginaire et de pensées. L’espace extérieur, c’est la ville de Santiago du Chili. Les histoires du monde intérieur sont interrompues lorsque des étrangers sonnent à la porte et, ce faisant, entrent dans le film. Il leur propose d’aller les filmer chez eux. Il tisse ainsi une balade familiale et amicale avec ces autres vies.

Avis de Ph. **(*) : Le concept imaginé par Ignacio Agüero est original : filmer chez yeux des personnes qui sont venus frapper à sa porte. La maison du réalisateur est située dans un quartier huppé de la capitale chilienne. Des personnes habitant d’autres quartiers moins favorisés viennent y travailler, trouver du travail ou, plus prosaïquement, y trouver quelques subsides permettant de boucler la fin de mois.

L’autre jour rend ainsi compte d’une population en difficulté financière, dans un état plus ou moins avancé de paupérisation. C’est tout un écosystème de débouille qui est mis en lumière. Une mise en lumière que le réalisateur prend plaisir à mettre en œuvre dans les plans qu’il compose dans sa maison et ses extérieurs.

Cet élément n’est pas sans conséquence sur le rythme observé dans ce documentaire. Les séquences de scènes familiales et les plans contemplatifs proposés viennent en effet nuire au rythme de la narration et, par voie de conséquence, à son intérêt. Le kaléidoscope réalisé à travers les quelques interviews réalisées aurait gagné en intérêt sans cette dilution intime et contemplative imposée par le documentariste.

La bataille du Chili (1975, Patricio Guzman)

La Bataille du Chili montre les événements qui ont fait basculer le Chili, d’Allende à Pinochet. En 1973, alors qu’Allende initie des transformations sociales et politiques pour enrayer la pauvreté, l’opposition organise une série de grèves. Quand Allende obtient la majorité des suffrages, la droite comprend qu’elle ne peut plus avoir recours à des procédures légales, ce qui conduira au coup d’État.

Avis de Ph. **** : Sans nul doute, La bataille du Chili est premier film important de Patricio Guzman. Ce documentaire est le fruit d’un énorme travail de documentation sur les trois années de présidence de Salvador Allende avant que celui-ci ne soit déchu du pouvoir par le putsch militaire mené par son successeur, le général Pinochet.

Ce documentaire essentiel cumulant près de 4h30 de métrage est découpé en trois parties. Les deux premières intitulées respectivement L’insurrection de la bourgeoisie et Le coup d’état militaire retrace le parcours d’Allende à la présidence du Chili. A l’image d’une politique intérieure remaniée en profondeur, tous les éléments s’articulent autour de l’homme providentiel et de son programme politique révolutionnaire. Allende est la figure omniprésente et incontournable de ces deux premiers volets. Œuvre militante de gauche, La bataille du Chili sonde les rouages du pouvoir et se révèle didactique et foisonnante. La deuxième partie concentrée sur l’immédiate période de pré-putsch (de mars à septembre 1973) est la plus marquante. On y voit le gouvernement de gauche au pouvoir confronté à une opposition de droite guidée par des forces extérieures et nordistes. Malgré les nombreuses attaques de tout genre menées pour décrédibiliser le pouvoir en place, la gouvernance Allende demeure populaire (sept jours avant le pilonnage du palais présidentiel, un million de personnes manifestent leur soutien à leur chef d’Etat dans la capitale chilienne).

Guzman clôt sa trilogie par un ultime volet titré Le pouvoir populaire. Contrairement aux deux premières parties, ici Salvador Allende est mis en marge du récit. Le documentariste chilien procède à un flashback pour mettre en images les multiples initiatives solidaires et collectives mises en œuvre dès 1972 par le peuple chilien. Autant d’évènements qui ont pour vocation de venir contrecarrer les sabotages menés en sous-main par l’opposition chilienne et soutenir les mesures prises sous la présidence d’Allende. Dans cette ultime partie, Guzman donne l’entière parole à la classe ouvrière militante de son pays natal.

La trilogie que constitue La bataille du Chili retrace en profondeur et avec acuité toute la période d’un Chili sous la présidence de Salvador Allende. Au-delà du compte-rendu ainsi restitué, ce documentaire a par la sincérité et la force de son contenu valeur d’œuvre militante de référence, immédiatement indispensable et essentielle pour une meilleure compréhension de la société chilienne, entre autres.

Mon pays imaginaire (2022, Patricio Guzman)

« Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. » Patricio Guzmán

Avis de Ph. *** : Octobre 2019, le Chili s’enflamme. D’entrée, Patricio Guzmán qui vit désormais en France s’excuse de n’avoir pas été sur place pour capter les premières flammes. Le documentariste se rend sur place pour restituer et rendre compte, post-évènement, des mouvements sociaux qui ont secoué la société chilienne. L’évènement déclencheur a été une augmentation de la tarification des transports en commun. Une énorme vague humaine déferle dans les rues de Santiago du Chili. Les revendications, nombreuses, se dessinent progressivement. La répression exercée par les forces de l’ordre se montre au grand jour. La violence gagne peu à peu le mouvement.

Cinquante ans après La Bataille du Chili, Guzmán montre tout cela. Il filme ce soulèvement social qu’il attendait. Il n’est pas sans nous révéler quelques ressemblances avec d’autres scènes filmées sous d’autres latitudes. D’autres parallèles peuvent être tracés au niveau de bon nombre des revendications avancées. Une constituante pour mettre fin à la constitution dressée par le général Pinochet est demandée… et obtenue par une population en plein soulèvement. Le gouvernement « en guerre » recule puis capitule.

Le documentariste prend aussi le parti de porter à l’écran des témoignages de divers protagonistes, exclusivement féminins. Car, derrière les revendications de la population chilienne, il est aussi question de la place des femmes dans la nouvelle société chilienne en cours de construction. En cela, la présidence de la commission de la constituante décernée à une femme de la communauté des Mapuches est hautement symbolique.

La toile de l’araignée (2019, Andrés Wood)

Chili, années 70. Inès, Justo et Gerardo, la vingtaine, sont membres d’un groupuscule d’extrême droite, soutenu par la CIA et déterminé à renverser le gouvernement d’Allende. Ensemble, ils commettent un crime politique qui change l’histoire du pays et les sépare à jamais, mettant fin à leur triangle amoureux.

40 ans plus tard, Gerardo réapparait… Inès, devenue une puissante femme d’affaires, fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le passé de remonter à la surface.

Avis de Ph. **** : La toile de l’araignée démarre sur une scène d’action dont la fin tragique agit comme un choc. Un choc à prendre (et à encaisser) dans tous les sens du terme. L’entrée en matière concoctée par Andrés Wood agit comme un uppercut… tétanisant. D’autres moments de tension bien menés par le réalisateur viendront essaimer ce long-métrage qui ne manquera pas de bousculer son auditoire.

Certes le triangle amoureux annoncé par le synopsis vient agir comme un contrepoids mais là n’est pas l’essentiel de la narration. En effet, la part intime et romancée portée par La toile de l’araignée – une symbolique expliquée dans le film au détour d’un dialogue – reste très secondaire face aux pans action et politique qui animent cet excellent film.

L’acuité du regard porté sur un groupuscule nationaliste dissout par ses fondateurs seulement trois jours après la prise du pouvoir chilien par le général Pinochet est surprenante. Une petite histoire dans la grande Histoire qu’on ne peut que fortement recommander.

Chili 1976 (2022, Manuela Martelli)

Chili, 1976. Trois ans après le coup d’État de Pinochet, Carmen part superviser la rénovation de la maison familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et petits-enfants vont et viennent pendant les vacances d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille à laquelle elle est habituée.

Avis de Ph. **(*) : Manuela Martelli a réalisé Chili 1976 en hommage à sa grand-mère qu’elle n’a pas connue. Le titre du film et son synopsis ne font pas mystère de la contextualisation de l’histoire mise en images. L’intention est bonne mais on ne peut que rétorquer que le Chili de 1976 affleure finalement peu tout au long du métrage. L’histoire elle-même est insuffisamment caractérisée pour ne pas pouvoir prétendre à une toute autre contextualisation historique. La réalisatrice, née en 1983, n’a pas non plus connu la période portée à l’écran.

La mise en scène, plutôt minimaliste, n’aide pas à irriguer un métrage voué pourtant à restituer une époque, mieux encore, une atmosphère du temps. Martelli échoue dans cette entreprise au fil d’une narration diffuse et trop elliptique qui ne donne pas matière à empathie envers les personnages mis en scène. La visite proposée dans cette époque pourtant singulière du Chili ne prend jamais corps et échoue à porter témoignage.

Mala junta (2016, Claudia Huaiquimilla)

Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune garçon timide d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre. Si Tano canalise progressivement sa colère, Cheo quant à lui trouve la force de revendiquer son identité amérindienne. Tous deux s’impliquent alors dans la défense du territoire Mapuche…

Avis de Ph. *** : Claudia Huaiquimilla, réalisatrice d’origine mapuche, fait se rencontrer ses deux principaux personnages. Deux adolescents en route vers l’âge adulte qui vont savoir s’unir face à l’adversité qui va leur être opposée. Dernière cette rencontre, c’est la question de la position de la communauté mapuche au sein de la société chilienne qui est interrogée.

Mala junta est réalisé dans un registre qui évite toute radicalité. La réalisatrice a préféré opter pour une approche intimiste. Ainsi, longtemps, les faits et gestes du duo de personnages principal restent anodins et prêtent peu à conséquence. Ce n’est que dans le dernier tiers du film que celui-ci prend un peu d’ampleur et d’épaisseur au fur et à mesure que la trame dramatique du récit prenne le dessus. Ce n’est qu’alors que Mala junta commence à prendre sens. L’engagement attendu prend forme tout en restant un peu trop timoré.

Mon Ami Machuca (2004, Andrés Wood)

Santiago du Chili, 1973. Deux enfants âgés de 11 ans, Gonzalo Infante, issu des beaux quartiers, et Pedro Machuca, qui survit dans un bidonville… Alors que tout les oppose, les deux garçons se rencontrent sur les bancs de l’école grâce à l’initiative idéaliste du Père Mac Enroe : permettre aux enfants de milieu défavorisé d’intégrer le collège catholique très huppé qu’il dirige. Son but : apprendre à tous respect et tolérance au moment où le climat politique et social se dégrade dans le pays. De cette atmosphère fiévreuse naît une amitié profonde entre les deux garçons qui partagent un premier amour, des rêves de justice et un instinct de rébellion.

Avis de Ph. *** : Né du « bon » côté ? Né en 1965, Andrés Wood porte à l’écran une histoire fictionnelle d’inspiration autobiographique : la rencontre au collège de deux enfants issus de milieux sociaux très éloignés. De cette différence de classe sociale entre les deux jeunes protagonistes, le réalisateur tire une œuvre aux deux tiers manichéennes, voire caricaturée par instants. La différenciation entre riches et pauvres est tracée à gros traits. Le spectateur en prend son parti d’autant que ces deux premiers tiers intéressent peu. Le parcours initiatique mis en scène prête peu à conséquence et est plutôt traité avec complaisance dans un registre aux tonalités de comédies. Le caractère convenu de la narration est au demeurant alourdi par un habillage musical surlignant.

Celui-ci a cours encore dans un dernier tiers plus convaincant. Au fur et à mesure que les bruits de bottes se font plus proches, Mon ami Machuca gagne en ampleur. L’action se dramatise jusqu’à la tragédie. Elle se fait plus pressante avant de devenir oppressante. La joie, les rires se sont éteints pour laisser place à des temps plus sombres. Les interrogations de Gonzalo, projeté violemment dans l’âge adulte, seront celles du spectateur en sortie de projection. Né du « bon » côté ? A chacun de tenter d’apporter sa propre réponse à cette question.