Vous retrouverez dans les lignes qui suivent notre journal critique du Dinard Festival du Film Britannique 2021. La note maximale que l’on peut donner est ***** correspondant à nos yeux à un chef d’œuvre, note que l’on donne très rarement, la note la plus basse est – quand on a trouvé le film très mauvais.

Les films en compétition:

Limbo de Ben Sharrock

Omar est un jeune musicien prometteur. Séparé de sa famille syrienne, il est coincé sur une île écossaise isolée en attendant la réponse à sa demande d’asile. Cette satire interculturelle drôle et poignante mêle subtilement l’espoir et les difficultés rencontrées par les réfugiés.

Notre avis: *

Film d’ouverture du festival cette année, Limbo très rapidement s’affirme très abstrait. On pense indéniablement à Kaurismaki, voire à Roy Anderson quant à l’épure opérée quant à la photographie et à la mise en scène. Le parti-pris thématique, lui aussi, aiguise notre curiosité. Finalement, le cinéma moderne ne s’est pas tellement saisi de la question pourtant essentielle et dramatique de l’accélération des mouvements migratoires ces dernières années, suite aux nombreuses guerres et problèmes géopolitique que ce soit au Moyen Orient ou en Afrique. Quand il s’en est saisi, la plupart du temps il s’en est servi pour porter une revendication politique, ou tenter d’apitoyer, mais rarement les questions liées – l’intégration, la capacité à accueillir, la facilité d’accepter l’autre et de lui laisser une place digne, n’a été interrogée. Limbo présente cet intérêt de porter un regard sur ces questions, le plus souvent avec philosophie et détachement, quand ce n’est pas avec poésie, malice ou humour. De nombreuses bonnes idées apparaissent tout le long du récit. Seulement, la somme des bonnes petites idées n’aura jamais un grand film, ni même un bon film. Le scénario global souffre de nombreux manques, à commencer par des portraits moins rigides, moins symbolique des personnages principaux, mais aussi et surtout par la quasi absence d’intrigues secondaires qui auraient pu venir nourrir la trame principale. La mise en scène et la photographie minimaliste s’avèrent également au final contre-productive. Là où un Kaurismaki cherche sur chacune de ses images à rapporter une touche de couleur, ou une excentricité, Ben Sharrock tend à se répéter et à manquer d’inspiration une fois ces quelques bonnes idées installées. Dommage.

WildFire

de Cathy Brady avec Nika McGuigan, Nora-Jane Noone

Élevées dans une petite ville à la frontière irlandaise, les sœurs Lauren et Kelly ont vu leurs vies bouleversées par la mort mystérieuse de leur mère. Lauren est confrontée au passé sombre et traumatisant de sa famille quand sa sœur disparait soudainement pour réapparaitre une année plus tard. Kelly veut alors faire la lumière sur leur histoire, ce que les habitants de la petite ville n’acceptent pas. Les rumeurs et la malveillance se répandent comme une traînée de poudre, menaçant de les pousser au bord du gouffre.

Notre avis: *

Cathy Brady s’attaque à un sujet à potentiel. D’une part, sur le plan « intime », il laisse la place à questionner la folie, ses conséquences sur l’entourage, le regard que les « autres » portent, bien souvent ignorants et réducteurs, il permet normalement de toucher au travers d’une relation solidaire entre sœur, pleine d’amour l’une pour l’autre, et frappée de la même malédiction, du même drame, d’autre part, il permet d’interroger un pays, l’Irlande, son passé, mais aussi son présent glorifiant ou excusant aujourd’hui des actes qui furent jadis terroristes et qui eurent des effets collatéraux, et qui aujourd’hui est le berceau des Gafa comme Amazon en Europe. Hélas, la seule bonne idée ne suffit pas nécessairement à nous emporter … Lynch aurait su emmener ce récit ailleurs et nous le rendre plus enivrant, d’autres auraient su au contraire nous le rendre plus réaliste, Loach aurait réussi sans nul doute à nous faire sortir quelques larmes, Frears à nous attirer la sympathie des personnages. Cathy Brady pour sa part ne parvient pas à nous amener plus loin que le stade de l’idée, tout juste apprécie-t-on une scène centrale de danse, plutôt animale, qui semble véritablement relancer le récit. L’impression dominante étant, hélas disions-nous, la stagnation.

Creation stories de Nick Moran avec Ewen Bremner, Jason Isaacs, Steven Berkoff, Suki Waterhouse, Thomas Turgoose, Jason Flemyng, Michael Socha, Mel Raido

Des débuts modestes aux soirées des Downing Street, de l’esquive des huissiers à la sortie d’albums multi-récompensés, Creation Records a tout vécu. Dépression nerveuse, faillite, bagarres et amitiés… sans oublier la musique. Accompagnés de certains des plus grands titres jamais composés, nous suivons son illustre fondateur, Alan McGee, dans un tourbillon de musique et de désordre, induit par la drogue, alors que son rêve de rock’n’roll donne naissance à Oasis, Primal Scream et d’autres groupes qui ont marqué toute une génération.

Notre avis: *.

Un film qui cherche à en mettre plein la vue, et à nous émoustiller les sens. Porté par une énergie punk qu’il cherche à retranscrire au montage comme à l’image, le biopic du producteur des Primal Screams, d’Oasis, et de Jesus and the Mary chains donne lieu à un sujet dont les cinéastes aiment s’emparer, d’autant qu’il permet de traverser plusieurs thématiques en un seul portrait: la condition sociale, le décalage entre la vie familiale et l’espoir d’une vie musicale, libre et décomplexé, les ravages de la drogue sur le long terme sur la psyché (et, en contraste, ses effets festifs et dynamisant sur le moment) … Le réalisateur y glisse également une dose d’humour qui redynamise un récit, qui passé, ses quinze premières minutes, semble déjà tout avoir dit, sur le fond, comme sur la forme (très clipesque dans son ensemble principal, quand il s’agit de filmer la vie qui file à 100 mille à l’heure, oscillant avec des scènes familiales que l’on pourrait attribuer à Stephen Frears par exemple).

The Power de Corinna Faith avec Diveen Henry, Charlie Carrick, Shakira Rhaman, Emma Rigby, Rose Williams

Londres, 1974. Alors que le Royaume-Uni se prépare à d’importantes coupures d’électricité, Val une infirmière débutante arrive pour son premier jour au sein de l’équipe de nuit d’un hôpital délabré. La majorité des patients et du personnel ayant été évacués vers un autre hôpital, elle se retrouve presque seule dans ce bâtiment lugubre. Mais derrière ses murs se cache un lourd secret qui va contraindre Val à affronter ses peurs les plus profondes, et se confronter à une force maléfique.

Notre avis: **

Premier long-métrage de la réalisatrice Corinna Faith, The Power est un film d’épouvante qui tient ses promesses. L’actrice phare de la série télévisée Bienvenue à Sanditon, Rose Williams, livre une performance intéressante. Critique des non-dits au sein des centres hospitaliers, de la puissance morale de la hiérarchie, le film dépeint un tableau sombre de l’Angleterre des années 1970′; sombre le film l’est aussi par le traitement obscur des décors et de l’image, jouant sur des nuances clair obscur bien maîtrisées. La captation des sons courants dans le monde hospitalier -bruits de respirations de patients branchés sous machine, instruments chirurgicaux aux tintements métalliques- donnent un côté effrayant au film, sans nul besoin de screamers ou de subterfuges souvent à l’œuvre dans bon nombre de films d’horreurs contemporains. Si le scénario semble cohérent et bien ficelé, nous regretterons les dernières minutes du film, qui, si elles ont le mérite d’apporter un retournement de situation de dernière minute, fait passer The Power de films d’horreur de genre à un film d’horreur au dénouement somme toute assez commun.

La sélection Dinard rocks the Cashbah proposé par Michka Assayas (le frère du réalisateur, que l’on entend fréquemment sur les ondes pour communiquer sa culture musicale) pour qui la Grande-Bretagne est un carrefour et le leader de toutes les cultures musicales, du punk au reggae en passant par le rock, ce qu’il s’évertue à nous montrer dans une sélection de 4 films

Laurent Garnier, off the record de Gabin Rivoire

Retour sur les trente ans de carrière du DJ Laurent Garnier, devenu l’une des icônes de la musique électronique après en avoir été l’un des pionniers. De New York à Tokyo, de Hong-Kong, à Detroit ou Londres, Garnier a fait danser les foules du monde entier. Avec en filigrane, le sentiment que le mouvement musical qu’il a contribué à fonder a rythmé les grandes évolutions sociétales des dernières décennies.

Notre avis: **

Un documentaire qui techniquement ne sort pas nécessairement du lot, qui manque quelque peu à nous endiabler ou à retranscrire une énergie musicale, mais qui parvient cependant de façon étonnante à ne retenir de Laurent Garnier non pas la figure d’un des plus grands DJs français, membre fondateur de la french touch et qui eut des heures de gloires assez incroyables, non pas celle non plus d’un fêtard ou d’un artiste, mais celle au contraire, d’un passeur de connaissance, d’un passionné de musiques. Le documentaire parvient également à faire passer l’un des messages de Laurent Garnier (outre celui sur lui même en artiste au final humble quoi qu’il sache marketiser son nom et son image, le paradoxe est sûrement là), que vivre ensemble, fonctionner ensemble, danser ensemble, fait partie des besoins essentiels des êtres humains. Ce documentaire devrait assurément intéresser tous les férus de musicologie, et tout ceux qui se sont intéressés dans leur jeunesse à la genèse des musiques électroniques, à Chicago, à Détroit, à Manchester puis en Europe.

La sélection Quelle horreur ! qui propose le regard de quatre réalisatrices sur le cinéma de genre mis à l’honneur.

Martyrs Lane de Ruth Platt avec Kiera Thompson, Denise Gough, Sienna Sayer.

Leah, 10 ans, vit dans un grand presbytère délabré avec ses parents et sa sœur. Elle ne parvient à comprendre pourquoi sa mère, soudainement distante, semble fascinée par le médaillon qu’elle porte autour du cou. La nuit, elle entend des sons étranges… Un matin, Leah trouve le médaillon abandonné sur l’étagère de la salle de bains. Elle l’ouvre et vole ce qui se trouve à l’intérieur, déclenchant alors une série d’événements qui vont transformer les sons qu’elle entend en quelque chose de bien plus inquiétant…

Notre avis: ***

Très joli film porté par deux jeunes actrices, Martyrs Lane est avant tout un drame psychologique empreint de mystère, davantage qu’un film d’épouvante. La caméra positionnée à hauteur de Leah pointe les dysfonctionnements du monde adulte empli de secrets et de tristesse mal dissimulée. Jeune fille relativement seule, Leah va ressentir le besoin de comprendre le monde qui l’entoure en grandissant. Une quête qui passera par des découvertes surprenantes et le retour de fantômes pourtant bien cachés… Un film intéressant et touchant sur les relations familiales ; Ruth Platt utilise les codes de l’horreur pour explorer les facettes d’un deuil inachevé.

La sélection To Be or not To Be qui comprend 8 films autour de la question de l’universalité des tragédies humaines et des grands thèmes de notre époque.

After Love d’Aleem Khan avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Talid Ariss

Mary Hussain et son mari vivent à Douvres, la ville côtière du sud de l’Angleterre. Après le décès inattendu de celui-ci, elle découvre qu’il cachait un secret à seulement 34 km de l’autre côté de la Manche, à Calais.

Notre avis: **

Nous l’avions découvert lors du festival des Arcs. After Love se regarde plutôt plaisamment d’autant qu’il renferme un mystère (propre au personnage absent) difficile à cerner, qui se devine par strate dans le film. L’enjeu narratif consistait à trouver le bon équilibre pour poser les différents éléments, et étape par étape, évoquer les réactions des femmes impliquées dans ce secret, plutôt inattendu, et Aleem Khan parvient à progressivement faire glisser son film d’une nature mystérieuse à une nature plus émotionnelle, plus tendre. Pour un résultat plutôt réussi, et donc divertissant, sans pour autant marquer par sa force, son acuité ou une quelconque résonnance, After Love nous interroge lorsqu’on le découvre, et quelques mois plus tard, nous conservons en mémoire une histoire plutôt intéressante (plus qu’un film majeur).

Ali & Ava de Clio Barnard avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar, Macy Shackleton, Natalie Gavin

Lorsqu’Ali et Ava se rencontrent, des étincelles jaillissent. C’est grâce à leur affection commune pour Sofia, la fille des locataires d’Ali à qui Ava donne des cours. Ali trouve du réconfort dans la chaleur et la gentillesse d’Ava, tandis qu’Ava trouve la complexité et l’humour d’Ali irrésistibles. Alors qu’ils se rapprochent, les problèmes du quotidien et le stress menacent cette passion nouvelle…

Notre avis: *(*)

Clio Barnard est une réalisatrice que l’on suit de très près puisqu’on lui doit The Arbor, un film labyrinthique et ambitieux, qui nous avait subjugué par sa force, mais également Le géant égoïste une histoire tout en émotion, qui avait séduit le public Dinardais (tout comme The arbor) en son temps. Nous attendions donc avec impatience de voir Ali & Ava, lorsqu’il fut annoncé à la Quinzaine des réalisateurs cette année à Cannes, et l’avons même privilégié à d’autres films en sélection officielle. Làs, si on ne peut ôter à Clio Barnard la qualité de son regard, sa bienveillance, mais aussi une volonté de rendre sa fable tout à la fois musicale (Ali est un très bon DJ, rappeur/ragga) et tendre, quelque chose manque visiblement pour faire décoller le récit au delà, nous emporter. Probablement du côté de la forme, étonnamment sage.

The chef de Philip Barantini

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela la pression constante d’une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte…

Notre avis : **

Un plan séquence unique qui maintient sous tension. Le réalisateur présente son film comme énergétique, serré et fun. S’il est difficile de le rejoindre sur le troisième point, saluons quand même la prouesse technique et l’orchestration très précise de ce film qui nous fait passer une nuit de stress dans un restaurant où le chef chavire, sur le plan professionnel, comme personnel. Le titre original en anglais Boiling Point, point d’ébullition nous semblait plus pertinent.

La sélection It’s Teen Spirit faite de 6 films ayant pour thème les joies et les turbulences de l’adolescence, de l’éveil sexuel et les relations familiales qui entourent cette période de la vie

Days of the bagnold summer de Simon Bird avec Monica Dolan, Earl Cave, Rob Brydon

Sue, 52 ans, est bibliothécaire et mère célibataire. Daniel, 15 ans, mange des chips et écoute Metallica. Cet été là, Daniel aurait dû le passer avec son père et sa nouvelle belle-mère en Floride. Quand ces derniers annulent sa venue à la dernière minute, mère et fils doivent se faire à l’idée de passer six longues semaines ensemble. Les caractères s’affrontent dans cette maison périurbaine transformée en champ de bataille, alors que Sue et Daniel font face à leurs drames personnels – et poursuivent leurs passions respectives.

Notre avis: **(*)

L’adolescence est un thème qui permet souvent aux réalisateurs d’affirmer leur regard tendre le plus souvent par l’humour. Le contraste, le dilemme qui naît en général dans l’esprit de l’adolescent entre l’attachement qu’il peut avoir naturellement pour ses parents, mais aussi le dégoût que le mode de vie de leur parent peut inspirer reste en effet un sujet qui permet de dévoiler plusieurs facettes. On songe indéniablement à ce que Todd Solondz peut en avoir fait par exemple (Bienvenue dans l’âge ingrat, puis bon nombre de ses films). Days of the summer bagnold suit une voie plus conventionnelle (moins arty mais à la signature indépendante, moins sulfureuse), mais dégage ceci dit une tendresse plutôt équivalente, car, il a la bonne idée d’équilibrer son scénario entre les deux personnages principaux, la mère et son fils, et tous deux s’avèrent dans une période de changement.

La sélection Land & Sea avec pour parrain Nicolas Hulot, qui propose 5 films qui mettent en lumière les luttes quotidiennes des hommes et des femmes pour défendre leurs traditions insulaires qui, petit à petit, entrent en conflit avec les temps modernes

Fanny Lye deliver’d de Thomas Clay avec Maxine Peake, Charles Dance, Freddie Fox, Tanya Reynolds, Zak Adams, Peter McDonald

Fanny, John Lye et leur jeune fils Arthur vivent une vie puritaine dans une ferme isolée. Un matin, alors qu’ils se sont rendus à l’église, un couple s’abrite dans leur grange : le charismatique Thomas Ashbury et sa jeune « épouse », Rebecca Henshaw. Bientôt, trois étrangers s’approchent de la ferme : un Shériff et son adjoint accompagnés d’un policier local, tous trois membres de « Ranter », secte blasphématoire. Dès lors, les incidents s’enchainent et changent leurs vies à jamais.

Notre avis : ***

« 1657. Après la guerre civile anglais et l’exécution de Charles 1er, l’Angleterre devient une république dirigée par Olivier Cromwell. Libérés de la tyrannie du roi, mais souffrant de la loi puritaine de Cromwell, certains se tournent vers des idées nouvelles radicales et une religion clandestine. C’est au cours de cette période brève et violente que nos notions modernes de liberté personnelle, politique et sexuelle ont été forgées. »

Cet intertitre apparaît à l’écran avant les premières images de Fanny Lye deliver’d. Il contextualise le film et résonne peut-être comme une annonce de programme. Par contre, il ne contextualise par le personnage évoqué par le titre. A l’écran, le personnage titre est incarné par Maxine Peake mais n’est pas le protagoniste principal. En ces temps-là, les hommes accaparent les pouvoirs, les femmes sont quant à elles reléguées à des conditions secondaires.

Thomas Clay place son non encore héroïne à ce statut de faire-valoir et place le récit en voix off dans la bouche de son second personnage féminin : Rebecca Henshaw jouée par Tanya Reynolds. Deux femmes que tout oppose. La trajectoire émancipatrice de la première est mise en images par le réalisateur et racontée par la seconde. Là où un récit à la première personne semblait tout désigné, le réalisateur-scénariste opte pour un choix plus audacieux : porter un récit au féminin mais par personne interposée dans un monde d’hommes perclus de religiosité décliné en vaste terrain de chasse aux hérétiques.

Fanny Lye deliver’d jouit d’une belle photographie notamment sur les scènes tournées en extérieur dans la campagne anglaise, celle du comté de Shropshire. La réalisation quelque peu démonstrative par instants rentre en collision avec l’ambiance austère de la période filmée. Ainsi, la réalisation du film aurait gagné en qualité en gommant certaines afféteries. Côté casting, on peut aussi déplorer que les interprétations et incarnations des personnages ne soient pas toujours appropriées. On sent ainsi poindre par instant quelques reflets contemporains qui dénaturent la reconstitution historique.

Bait de Mark Jenkin avec Giles King, Edward Rowe, Simon Shepherd, Mary Woodvine

Martin Ward est un pêcheur sans bateau. Son frère Steven a réaménagé celui de leur père en bateau de tourisme, créant un fossé entre eux. Leur maison de famille est devenue un refuge pour Londoniens aisés, et Martin emménage dans la propriété située au-dessus du port pittoresque. Sa lutte pour redorer le nom de famille et leur héritage génère des tensions grandissantes avec les touristes et les habitants locaux, lorsqu’une tragédie familiale bouleverse son monde.

Notre avis : **

Mark Jenkin, réalisateur et scénariste de Bait, est issu de la sphère des documentaristes. Sur la forme, il opte pour une austérité certaine que rien dans l’histoire narrée ne semble justifier. Il opte ainsi pour un format carré et un noir et blanc tirant sur le sépia. Pour renforcer le côté vintage apparemment visé (pourquoi ?), les photogrammes ont fait l’objet d’un traitement postproduction pour ajouter de fausses rayures. Par des artifices techniques, Jenkin ambitionne de donner l’impression d’un film tourné sur pellicules usagées. Le stratagème ne fait bien sûr pas long feu. Rien dans le scénario avancé ne permet de justifier de tels partis pris sur le forme. Les aspects visuels de Bait paraissent ainsi très fabriqués, voire trafiqués, et au final factices.

Le même sentiment de facticité ressort des dialogues peu appliqués dans leur écriture mais appliqués dans leur restitution. Là encore, peu de naturel émane de ces dialogues échangés entre les protagonistes. Enfin, sur le fond, le récit manque indéniablement de souffle et de rythme. La narration captive peu d’autant qu’elle est peu conséquente et diluée dans des effets de mise en scène alourdissant sérieusement l’ouvrage.

La sélection Irish Eyes in Dinard, qui comporte une sélection de 5 films irlandais

Arracht de Tom Sullivan avec Dara Devaney, Saise Ní Chuinn, Dónall Ó Héalaí, Siobhán O’Kelly

Irlande, 1845. À l’aube de la Grande Famine, Colmán Sharkey, un pêcheur, père et mari, recueille un étranger à la demande d’un prêtre. Patsy, ancien soldat des guerres napoléoniennes, arrive juste avant le « mildiou », maladie qui finit par anéantir la récolte de pommes de terre du pays, entraînant la mort ou l’exode de millions de personnes. Alors que les cultures pourrissent dans les champs, Colmán, son frère et Patsy se rendent chez le propriétaire anglais…

Notre avis : ***

Tom Sullivan, acteur à la télévision et passé depuis une dizaine d’années à la réalisation pour ce même média, propose avec Arracht son premier long-métrage destiné au grand écran. Dans ce film, Sullivan fait le récit historique d’un drame irlandais survenant entre un propriétaire terrien et, dans le rôle principal, un de ses fermiers (Dónall Ó Héalai). A la veille de la Grande Famine, la narration ambitionne quelques visées historiques. Le récit mis en œuvre ménage d’amples ellipses sans pour autant nuire à la compréhension de la trame narrative.

La réalisation de ce premier film pour le cinéma est tout à fait honorable. Le cinéaste évite de trop en faire (défaut couramment constaté dans les premiers films) et s’attache à filmer de façon organique les environnements naturels dans lesquels les évènements et actions se campent. La colorimétrie brunâtre renvoie ainsi à la terre, élément naturel prépondérant de la première partie du film. Dans sa seconde partie plus fantasmagorique, Arracht s’éloigne des codes réalistes dans lesquels baigne sa première partie. L’eau, autre élément naturel, y prédomine ainsi pour venir étayer la fluidité du récit. Notons aussi que les nappes musicales se révèlent plutôt efficaces pour accompagner le drame mis en images.

The bright side de Ruth Meehan avec Avec Barbara Brennan, Derbhle Crotty, Siobhan Cullen, Gemma Leah Devereux, Fiona Egan, Tom Vaughan Lawlor

Kate McLaughlin, comédienne dublinoise, est lasse du monde qui l’entoure et a des idées noires. Ses prières morbides sont finalement exaucées : on lui diagnostique un cancer. Elle accepte tout de même de suivre une chimiothérapie pour apaiser sa famille. Cynique, adepte des blagues noires, Kate se met à dos quatre femmes qui subissent aussi le traitement. Ces quatre femmes irlandaises, de tout horizon, vont percer une brèche dans son cœur.

Notre avis : **(*)

Ruth Meehan ne parvient pas à donner corps et consistance au sujet abordé. Pourtant la matière mise à l’écran est celle d’un roman. Soit celui-ci n’apportait pas la matière requise mais alors pourquoi chercher à le porter à l’écran. Soit l’adaptation de ces écrits au grand écran n’est pas aussi satisfaisante qu’espérée. Cette seconde explication nous semble plus probable d’autant que The bright side est le premier film de fiction réalisé par Meehan. La filmographie de la réalisatrice comptait jusqu’ici plusieurs courts-métrages, un documentaire et quatre épisodes d’une série TV irlandaise peu distribuée à l’étranger.

The bright side jouit cependant de touches d’humour « à l’anglaise » fort appréciables dans un récit dramatique plutôt lourd. Gemma-Leah Devereux dans le rôle central apporte à son personnage une certaine légèreté et un enthousiasme qui viennent faire contrepoids. Mais le film comporte trop de scènes en marge d’un sujet qui aurait dû rester le fil directeur de la narration. Les embardées observées vis-à-vis du scénario diluent le propos et relèguent au second plan la thématique de The bright side. Au final, le sujet avant par le synopsis n’est pas abordé en profondeur. Le film se clôt en laissant un goût d’inachevé, comme une sorte de rendez-vous manqué.

Calm with horses de Nick Rowland avec Cosmo Jarvis, Barry Keoghan, Niamh Algar, Ned Dennehyn, David Wilmot, Brid Brennan, Kilhan Tyr Moroneyn

Dans la campagne irlandaise, l’ancien boxeur Douglas Armstrong, connu sous le nom d’« Arm », est devenu le redoutable homme de main de la famille Devers, immergée dans le trafic de drogue, tout en essayant d’être un bon père pour son jeune fils autiste. Tiraillé entre ces deux familles, Arm voit sa loyauté mise à l’épreuve lorsqu’on lui demande de commettre un meurtre.

Notre avis : ****

L’entame de Calm with horses laisse présager un développement où la violence physique serait appelée à avoir le dernier mot et où la psychologie des personnages serait quasi absente. C’est un peu le lot commun des films dont la scène liminaire se veut choc. Ici, la violence est filmée complaisamment et parait gratuite bien que la voix off du personnage principal vienne tenter de l’expliquer (justifier ?). Ce personnage principal est immédiatement perçu comme antipathique.

Mais la suite de Calm with horses surprend. Les personnages principaux sont très bien campés par Cosmo Jarvis et Barry Keoghan. Keoghan n’est pas une découverte. Il fait déjà partie des jeunes acteurs irlandais connus et reconnus. Nous l’avons maintes fois à son avantage sur des productions largement diffusées : ’71 (2014, Yann Demange), Mise à mort du cerf sacré (2017, Yorgos Lanthimos), la série Chernobyl (2019), etc. Jeune acteur également expérimenté, Jarvis nous est moins familier car sa filmographie a une portée internationale moindre exception faite de Lady Macbeth réalisé en 2016 par William Oldroyd. Sa remarquable interprétation dans le rôle principal de Calm with horses pourrait rebattre les cartes.

Au-delà de ce duo principal, les autres personnages bénéficient aussi d’une forte caractérisation. L’ensemble forme un kaléidoscope d’une société irlandaise de seconde zone. La violence, physique ou sociétale, semble pouvoir resurgir en marge de chaque scène. Ce constat confère au film un intérêt grandissant au fur et à mesure du dévoilement des tenants et aboutissants de l’histoire racontée. Ainsi, Calm with horses évolue sans changer radicalement de registre. Peu à peu, la psychologie des personnages s’épaissit. Le récit bien mené sans temps mort parvient à intéresser puis à captiver. Les variations de rythme laissent les spectateurs sur le qui-vive. Dans sa première réalisation destinée au grand écran, Nick Rowland parvient par sa mise en scène inspirée à projeter les états d’âme du personnage principal. Le film, adaptation d’un roman, embarque les spectateurs au fur et à mesure de la bascule psychologique de son protagoniste principal. Ancien boxeur de talent, d’abord perçu comme une simple brute, ses faiblesses finiront par se/le révéler derrière sa masse physique.

L’intégrale de Joanna Hogg, une réalisatrice qui était à la Quinzaine des réalisateurs cette année avec The souvenir, qui révèle la fille de Tilda Swinton (avec Tilda Swinton) (En 2 parties de 2 heures chacune)

The souvenir de Joanna Hogg avec Tom Burke, Tilda Swinton, Honor Swinton-Byrne

Au début des années 80, Julie, une jeune étudiante en cinéma qui se cherche encore, rencontre Anthony, un dandy aussi charismatique que mystérieux. Sous le charme de cet homme plus âgé, elle se lance aveuglément dans ce qui s’avère être sa première véritable histoire d’amour. Malgré les mises en garde de son entourage, Julie s’enferme peu à peu dans une relation toxique, qui pourrait bien menacer son avenir.

Notre avis : **(*).

Une signature très singulière. Parfois rappelant les premiers films d’Assayas et de Mia Hansen-Love, Joanna Hogg propose un scénario qui demande au spectateur une constante attention s’il veut pouvoir être embarqué. Le procédé repose en effet sur des explications partielles apportées avec parcimonie, voire évitement, qui sont comparables à ce que traverse l’héroïne. The souvenirs peut étonner par son apparente confusion, mais son intérêt y réside.

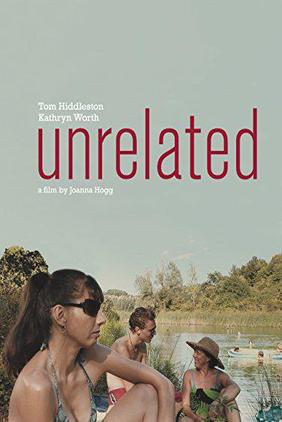

Unrelated de Joanna Hogg avec Tom Hiddleston, Mary Roscoe, Kathryn Worth

Alors que son mariage bat de l’aile, Anna trouve refuge auprès de son amie Verena, qui passe les vacances d’été avec sa famille en Toscane. De nature réservée, Anna peine à trouver sa place et se rapproche peu à peu d’Oakley, un bourreau des cœurs bien plus jeune qu’elle…

Notre avis : **(*)

Ce n’est que dans le dernier tiers de Unrelated que l’argument du synopsis est enfin abordé. Pour autant le dénouement dévoilé ne valait pas une si longue attente. Joanna Hogg se plait à filmer des séquences dont leur point commun est leur caractère anodin. La plupart des scènes, écrites ou improvisées, n’alimente pas le récit qui finalement restera peu conséquent.

Que reste-t-il au film ? Probablement son cadre qui met en scène les paysages cinématographiques de la Toscane et les intérieurs d’une maison bourgeoise. Unrelated a la légèreté d’un film de vacances. C’est plaisant un temps mais on devine rapidement que le récit sera peu conséquent. La mise en scène sage n’éveille pas plus l’intérêt. Les cent minutes de Unrelated en paraissent bien plus. Le film donne la sensation d’assister à une succession de saynètes sans que le montage technique ne parvienne à établir un véritable liant entre elles. Il n’y a ainsi ni progression dans la narration, ni relief dans le drame existentiel proposé.

Archipelago de Joanna Hogg avec Kate Fahy, Tom Hiddleston, Lydia Leonard, Amy Lloyd, Christopher Baker

Avant son départ pour un voyage humanitaire en Afrique, Edward retrouve sa mère et sa sœur pour des vacances en famille sur l’île de Tresco. Son père, censé les rejoindre, se défile à la dernière minute. Son absence fait remonter à la surface colères enfouies, rivalités voilées et tensions réprimées…

Notre avis : **(*)

Dans ce deuxième long-métrage de fiction, Joanna Hogg reprend le même schéma narratif que celui déployé dans Unrelated réalisé trois ans plus tôt. Le casting de Archipelago est cependant plus resserré et les lieux tant intérieurs qu’extérieurs de l’île anglaise de Tresco ont moins de charmes que ceux de la Toscane.

Si ce film colle plus sur la durée à l’argument du synopsis avancé, le traitement proposé échoue à captiver son auditoire. Là encore, à l’image de Unrelated, Archipelago aurait gagné à être plus concis. Le retrait de certaines scènes inutiles aurait permis d’atteindre sans difficulté cet objectif.

Exhibition de Joanna Hogg avec Viv Albertine, Liam Gillick, Tom Hiddleston

Quand D. et H., couple d’artistes contemporains, décident de vendre la maison dans laquelle ils vivent depuis leur rencontre, ils disent adieu à 20 ans de vie commune sous le même toit. Ce bouleversement fait resurgir les premiers émois, les rêves, et les doutes dont a été témoin cette maison au rôle finalement si déterminant dans leur relation.

Notre avis : ***

Après Unrelated (2007) et Archipelago (2010), Joanna Hogg réalise Exhibition en 2013. La thématique abordée demeure la même : une crise existentielle ancrée dans un lieu identifié. La trajectoire tracée par la réalisatrice est donc sans surprise sur le fond. Le casting mis en œuvre est encore resserré en comparaison aux deux précédents long-métrages réalisés par Hogg. En effet, seul un couple est mis en scène dans Exhibition là où une famille l’était dans Archipelago et une famille et des amis l’étaient dans Unrelated.

Sur la forme, derrière un titre quelque peu racoleur, la réalisatrice ne déroge pas à ses prises de vue en caméra fixe. Mais, comparativement à ses deux précédentes réalisation, Hogg s’aventure à quelques recherches visuelles qui permettent de relever une mise en scène classique.

Binge Watch propose de découvrir les 5 épisodes de la série It’s a Sin

5 séances spéciales, dont le Journal De Bridget Jones