Mis à jour le 7 décembre, 2024

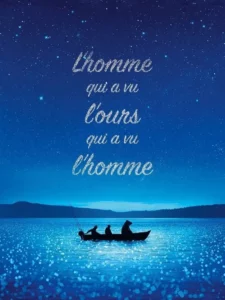

Un film de Miguel Gomes

Avec: Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate, Cláudio da Silva, Lang Khê Tran, Jorge Andrade, João Pedro Vaz, João Pedro Bénard, Teresa Madruga, Joana Bárcia, Diogo Dória

1917, à Rangoon en Birmanie. Edward, employé par l’Empire britannique, s’enfuit le jour où il devait épouser sa fiancée Molly. Au cours de son voyage, la panique cède la place à la mélancolie. Contemplant le vide de son existence, le lâche Edward se demande ce qu’il est advenu de Molly… Pendant ce temps, Molly reste déterminée à se marier et part à la recherche d’Edward à travers l’Asie.

Notre avis: **

Soyez le premier a laisser un commentaire