Mis à jour le 11 janvier, 2025

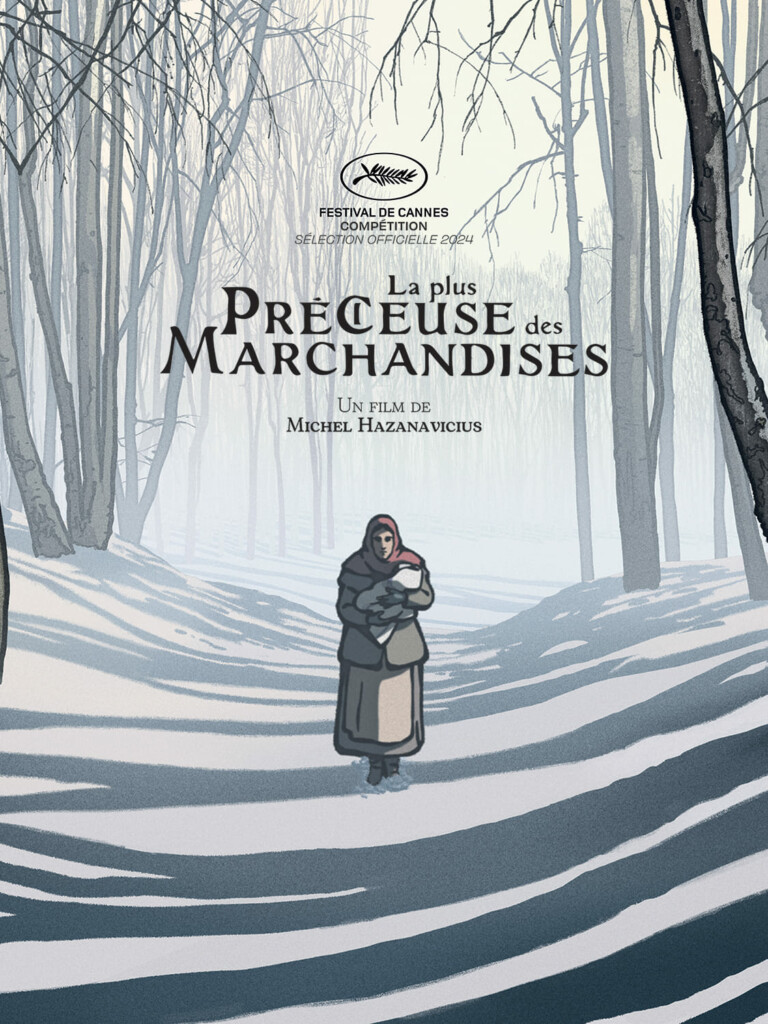

Un film de Michel Hazanavicius

Avec: Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Denis Podalydès, Grégory Gadebois

Il était une fois une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron qui vivaient au fond d’une forêt polonaise. Pauvre bûcheronne se lamentait de ne pas avoir d’enfants. Il était une fois une famille juive, deux jumeaux nouveau-nés et leurs parents, qui se fit arrêter à Paris puis déporter vers le camp d’Auschwitz. Dans le train qui les emportait vers une mort certaine, le père fit un geste insensé. Dans un ultime et dérisoire espoir, il lança un de ses jumeaux hors du train. Un jour que pauvre bûcheronne regardait passer un train qu’elle croyait être de marchandises, un paquet en fut éjecté et tomba dans la neige. Comme un don du ciel, cette petite marchandise s’avéra être celle qu’elle attendait avec tant de ferveur. Une enfant.

De Michel Hazanavicius | Par Michel Hazanavicius, Jean-Claude Grumberg

Notre avis 1 : **

La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, c’est d’abord ce titre étrange reprenant celui du roman de Jean-Claude Grumberg dont il est l’adaptation, qui d’une part réfère à la dimension marchande d’une société industrielle capable de concevoir des outils de destruction massive infligés par Solution Finale au peuple Juif, dont le nazisme est la grimace morbide; et qui d’autre part, réfère à l’idée d’élection du plus précieux des enfants : un enfant Juif renvoyant lui-même à l’idée de Peuple Élu. Ce titre, comme ce sujet, se lit donc dans le contexte d’un conflit politique qui agite l’opinion mondiale, comme une œuvre pro-israélienne et un message de soutien ou de réhabilitation, bien que sa mise en production ait devancé le conflit.

L’histoire touchante de cet enfant jeté d’un train dans la neige se situe aux abords du camp d’Auschwitz que l’on ne voit quasiment pas, suivant un parti pris choisi par le réalisateur Jonathan Glazer dans son film primé à Cannes l’an dernier, La zone d’intérêt (The Zone of interest, 2023), adaptation du roman de Martin Amis (The Zone of interest, 2015), qui semble lui-même inspiré par le roman de Robert Merle (La Mort est mon métier, 1952), qui tous, avaient choisi cette mise hors champ du camp, pour focaliser sur la dimension essentielle de la survie dans pareil contexte. L’enfant est recueilli par une « pauvre bûcheronne » qui se bat avec une énergie hors du commun, auprès de son mari d’abord, puis de la communauté des bûcherons ensuite, pour conserver cet enfant auquel elle tient plus que tout. Cet enfant béni est aussi un enfant maudit qui occasionne la mort du bûcheron, d’un soldat qui les recueillera, des bûcherons qui voudront dénoncer cet enfant. Le comportement exemplaire de la fruste bûcheronne, résistante sans le savoir, à l’égard du nourrisson, file la métaphore didactique d’un devoir être valeureux et de ce que c’est que d’avoir un coeur…Un coeur simple dirait même Gustave Flaubert, qui a immortalisé le personnage de Félicité, paysanne que sa foi simple et son amour sans réserve conduisent à la Grâce.

C’est en effet bien de cela qu’il s’agit dans La plus précieuse des marchandises : la simplicité. Celle, enfantine d’un conte, facile à comprendre, facile à regarder, plaisant, touchant, glaçant et chaleureux à la fois, avec la gravité de son sujet et ses paysages hivernaux polonais et le feu qui brûle dans le foyer de la cabane et le coeur de la bûcheronne. Ciblant un public familial, ce film d’animation cherche à réhabiliter par le conte adressé aux enfants, les « Sans Coeur » c’est-à-dire les Juifs, à travers l’histoire du nourrisson recueilli et rejeté. La simplicité et le manichéisme de la fable tentent de persuader par des émotions primaires et profondes et de convertir à la tolérance pour cet enfant et pour son peuple.

L’ exécution soignée, le graphisme sobre massivement en noir et blanc rappelant l’esthétique des archives de guerre de 1935-1945, l’aspect cotonneux et les nuances de gris des paysages sylvestres et enneigés séduisent et permettent à la fable de fonctionner en dépit de l’arrière-plan sordide, que les cheminées du camp ou de brèves scènes représentent. Cependant l’histoire n’est pas spécialement nouvelle et le propos paraît valoir surtout comme acte de communication dans un combat contre l’antisémitisme. Ainsi, sous le conte clamant son anodinité, le message militant ou d’allégeance paraît trop évident, mais surtout trop évidemment manichéen.

Ce manichéisme destiné aux enfants brouille ainsi un peu la lecture et modère un peu l’enthousiasme, voire met mal à l’aise, en raison du contexte géopolitique actuel. L’histoire au premier degré de la vieille femme recueillant un nourrisson ne prend véritablement sens que par rapport à l’Histoire et à l’horreur subie dans les trains de la mort puis dans les camps, faute à jamais impardonnable qui fige dans la culpabilité éternelle contre le peuple élu et victime, sans jamais que l’analyse ne s’applique au présent indépendamment du tabou historique. L’argument du film pourrait ainsi se traduire aujourd’hui par « L’antisémitisme, c’est mal, parce que les Juifs ont beaucoup souffert ». Mais est-ce vraiment de cela qu’il s’agit ?

Ainsi, la dérangeante impression d’insistance ou d’éternel retour du même que cette fable engagée donne, même si le plaidoyer contre l’antisémitisme est justifié par les temps qui courent, est le signe même du fait qu’elle ne fonctionne pas complètement. C’est comme si le message du film sonnait faux dans un contexte géostratégique mettant sur la sellette l’état d’Israël face à l’opposant Palestinien dans des actions répréhensibles de toutes parts. Elle produit peut-être même une forme de suspicion par une présence en sélection qui ne semble pas forcément aller de soi. La plus précieuse des marchandises n’est-elle pas le film lui-même, avec son savoir-faire et son propos brevetés par plus d’un demi-siècle de cinéma sur la Shoah, se mettant en compétition tout en donnant une leçon de coeur ? Ou alors fait-il un point sur toute situation d’oppression et ce qu’elle exige pour défendre un idéal d’humanisme ? Mais dans ce cas là, pourquoi une énième histoire de Shoah ? La dysphorie du discours ne provient-elle pas du fait que le contexte actuel occasionnant des tensions, reste, comme dans le film, cantonné à un arrière-plan non-analysé ? Disons que l’on préférerait penser que cette fable n’est ni une marchandise de circonstance, ni un expédient, ni un film aveuglément militant, et que comme celles de La Fontaine, elle traversera le temps.

Notre avis 2: ***

Merci, il fallait quelqu’un pour écrire ce que beaucoup pensent sans pouvoir l’exprimer. J’ai vu ce film par hasard, j’ignorais tout de son propos. L’histoire est touchante mais impossible d’oublier que l’état israélien hache menu des milliers d’hommes, femmes et enfants palestiniens depuis des mois. J’ai eu le sentiment avec ce film que quelqu’un veut reprendre la main. C’est indécent.

Le film est émouvant et doit être vu pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il doit être.

Tous les ans, je pars me recueillir sur les cendres dispersées à Auschwitz de mon arrière-grand-mère. Et pourtant, je suis un farouche adversaire du sionisme génocidaire des ultra-orthodoxes israéliens à l’égard des Palestiniens.