Mis à jour le 9 août, 2025

Un film d’Edward Yang

Avec: 吳念真, イッセー尾形, 金燕玲, Kelly Lee, Jonathan Chang, Hsi-Sheng Chen, Su-Yun Ko, 陶傳正, Shu-shen Hsiao, Adriene Lin

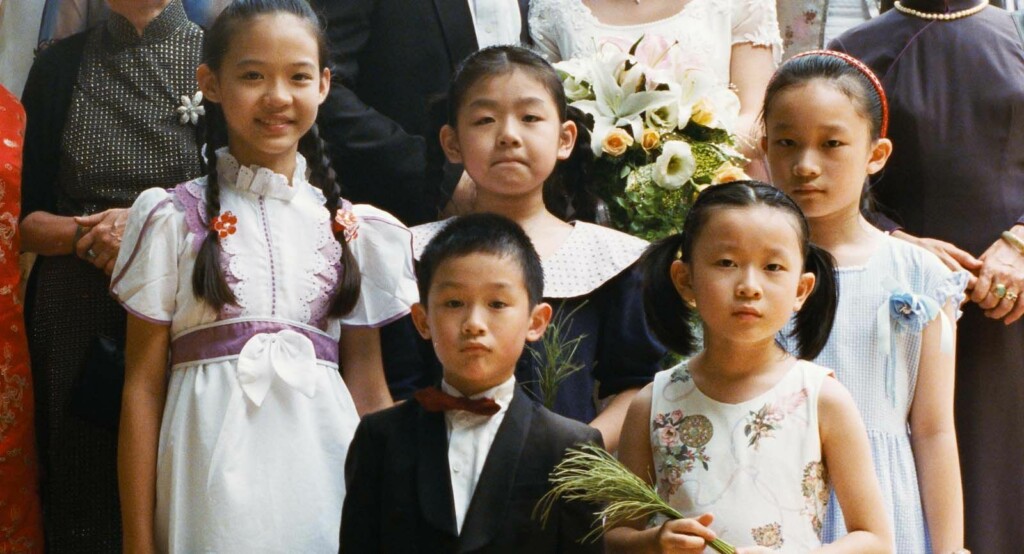

À quarante ans, NJ se demande si sa vie n’aurait pas pu être différente. La rencontre fortuite avec un amour de jeunesse, Sherry, lui donne envie de tout laisser tomber et de repartir de zéro. Mais avec une famille à charge, il ne peut réaliser ce séduisant projet. Le jour du mariage de son beau-frère, sa belle-mère tombe dans le coma. Pour les enfants de NJ, Ting-Ting et Yang-Yang, parler à leur grand-mère inanimée est une épreuve. NJ décide de partir au Japon, officiellement pour des raisons professionnelles. Il a en fait décidé de renouer avec son passé amoureux.

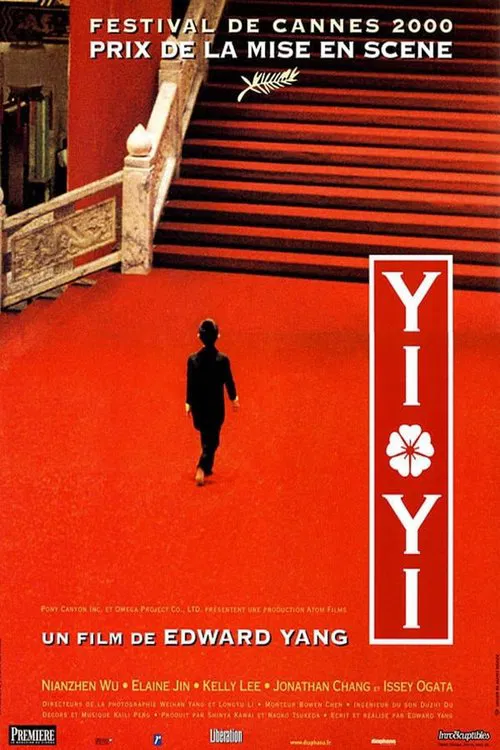

Pour beaucoup de cinéphiles, et de cinéastes (comme ont pu en témoigner Martin Scorsese, Olivier Assayas ou encore Arthur Harari) Edward Yang est un cinéaste culte, dont l’œuvre constitue un véritable repère dans l’histoire du cinéma contemporain, trop tôt disparu après avoir enfin connu la reconnaissance, au festival de Cannes, pour son septième et nous ne le savions pas encore dernier film, Yi Yi, le 21 Mai 2000, où le jury emmené par son président, alors en vogue, Luc Besson, lui décerna le très mérité Prix de la mise en scène, une année qui vit aussi Lars Von Trier triompher avec Dancer in the Dark, Samira Makhmalbaf recevoir le prix du Jury pour le tableau noir ex æquo avec Roy Anderson et ses chansons du deuxième étage, Björk obtenir le prix d’interprétation féminine et Tony Leung le prix d’interprétation masculine pour In the mood for love, soit pour ainsi dire, une année particulièrement relevée, pour commencer le nouveau millénaire. Yi Yi marqua les festivaliers, par son ampleur narrative, par sa richesse thématique, par son approche tout à la fois poétique et pourtant si ancrée dans le réel, par sa nature profondément asiatique, sans orientalisme, frappée d’une modernité déroutante, qui lui confère une universalité manifeste. Ce récit plein de vie, plein de chagrins, qui questionne une société tout entière, la met en perspective et en mouvement, à travers quelques figures représentatives fonctionnant en collectif, ce récit qui s’intéresse de près à la transmission générationnelle et à la mort, aux remords et aux regrets, séduit alors un public français qui ne craignait pas de passer 173 minutes en salle, et laissa en lui d’indélébiles marques qui depuis se transmettent presque sous le manteau, même si des festivals comme Travelling ont pu remettre récemment à l’honneur l’une des figures de proue de la nouvelle vague taiwanaise, qui prit moins la lumière qu’Hou Hsao Hsien, son comparse avec qui il partageait un regard si pertinent sur la société, et sur la fonction même du cinéma, sa capacité à confronter la tradition et la modernité, à traverser ou à confronter les époques, à interroger les spectateurs par le collectif, les mutations qu’il subit, la place des individus dans ce collectif, la place des sentiments, des émotions et dans le cas plus précis d‘Edward Yang de la romance, dans une société qui voit le capitalisme totalement transformer son visage, – En vingt ans, Taipei s’est métamorphosée, passant d’une ville modeste, ancrée dans les traditions, à une métropole ultrariche et foisonnante, où les repères se dissipent, les esprits s’égarent et la morale s’effrite, véritable eldorado aux allures de jungle où chacun risque de se perdre.

Yi Yi reflète la quintessence d’une œuvre riche, protéiforme, le cinéaste trouvant alors un ton qui à y regarder de plus près était déjà présent dans chacun de ses films précédents, le festival de Cannes lui donnant l’écrin propice à sa reconnaissance. Parmi les qualités indéniables propres à Yang, sa capacité à passer d’un personnage à l’autre, d’une motivation dramatique à une autre, de manière extrêmement fluide, n’appartient qu’à lui. Ses structures narratives particulièrement ambitieuses peuvent rappeler les films choraux aujourd’hui si chers à Paul Thomas Anderson ou Iñárritu entre autres, perfectionnés et popularisés par Altman, et avant eux déjà utilisés par exemple par Max Ophüls, mais elles se distinguent par une plus grande linéarité, de plus nombreuses interactions. Il ne s’agit non de destins qui se croisent, de rencontres fortuites qui petit à petit vont dévoiler un sens caché, mais bien davantage d’interactions au présent, sans lien avec le passé, encore moins avec le futur proche, des entrechoquements permanents dans un tourbillon qui rappelle l’effervescence d’une ville où les personnes se croisent et emportent avec elles leurs appétits, leurs angoisses, leurs joies et leurs peines. Yang en cela, se rapproche bien davantage d’un Tchekov qui observait son époque et ses contemporains pour rendre compte précisément d’une pensée d’ensemble, de tranches de vies qui se répondent les unes aux autres presque par fatalisme. Yang partage avec Tchekov une sensibilité aux détails du quotidien, dans Yi Yi ou avant cela, dans ce qui constitue probablement son autre chef d’œuvre, A Brighter Summer Day, il explore les complexités des relations humaines, les tensions familiales et les luttes intérieures à travers des moments d’apparence banale, à l’instar de ce que pouvait faire Tchekhov dans la plupart de ses écrits (La Mouette, Oncle Vania, …), laissant les détails du quotidien révéler, peu à peu, des vérités profondes et universelles. Il partage avec lui encore une observation psychologique, un goût prononcé pour tirer le trait, allant parfois jusqu’à la caricature, notamment quant aux réactions pulsionnelles de certains personnages les plus extrêmes, une lecture critique de son époque et de son pays, et une approche résolument humaniste. Il partage enfin avec lui une façon de dépeindre les hommes et les femmes, les premiers présentés comme comme plus basiques, plus faibles, plus instables, lunatiques ou en proie à des doutes existentiels, et les secondes comme des figures souvent plus résilientes ou moralement plus fortes, bien que nuancées et complexes.

Jean Michel Frodon dans son excellent ouvrage Le Cinéma d’Edward Yang, aux éditions Carlotta Films, tout juste réédité le 24 juin dans une nouvelle version, plus que quiconque, a contribué à mettre en avant son talent et nous aide à comprendre son œuvre. Ainsi, dans son avant propos, il affirme : « Au carrefour des influences chinoises, japonaises, américaines et des nouvelles vagues européennes, il a suivi un parcours qui traverse les plus importants courants intellectuels, artistiques et techniques de son époque. Il aura été le plus cosmopolite des cinéastes asiatiques tout en restant profondément attaché à son pays, Taiwan, et à la culture chinoise… il aura été un des plus grands artistes du cinéma de son époque, les années 1980 et 1990« . Il note également que de son vivant, seuls deux de ses films ont été distribués en France, Yi yi et A brighter summer day, dans une version abrégée ! De Yi Yi, il nous apprend en premier lieu, des mots même d’Edward Yang, l’étymologie du titre, Yi signifiant « un » en chinois, « le signe le plus simple – un trait horizontal, et aussi le premier mot du dictionnaire. J’ai voulu que chaque élément du film soit le plus simple possible, même si les assemblages peuvent devenir complexe« . Cette approche très mathématicienne, très théorique, en dit long sur la manière dont Yang concevait ses films, en partant d’un concept, d’une ligne directive très forte. Frodon notait déjà dans Mahjong (ressortie en salle lui aussi très récemment, tout comme Confession pour Confucius, jusqu’alors inédit en France et toujours aussi complexe narrativement), cette propension à vouloir tisser « des fils entre les personnages« . Yi Yi nous dit encore Frodon, peut donc signifier « un par un » ou ‘renouvellement complet« , comme il peut avoir une « valeur purement musicale, rythmique« .

Il est peu de dire que Cannes Classic tenait cette année, avec la version restaurée de Yi yi (pour la première fois en version 4K, pour son 25ième anniversaire) par Carlotta un grand évènement très vite victime de son succès (les places s’arrachèrent comme des petits pains). Il est peu de dire que la ressortie en salle de Yi yi ce 6 août en France constitue là aussi un événement majeur, à ne manquer sous aucun prétexte.

Soyez le premier a laisser un commentaire