Mis à jour le 21 avril, 2025

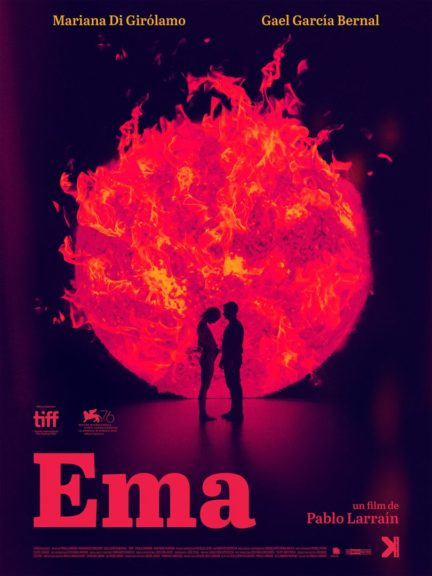

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les conséquences d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa vie.

Le réalisateur Chilien, Pablo Larrain est de tous les festivals, et jusqu’à présent, nous étions plutôt rester insensible à son talent… Ses tentatives grand public comme Jackie, Neruda (que certains parmi nous considèrent moins mainstream ceci dit) n’avaient pas trouvé grâce à nos yeux … Au point qu’à Venise en 2019, nous avions fait l’impasse sur EMA qui y était en sélection officielle … Sorti en salle nous l’avons redécouvert et le moins que l’on puisse dire est que nos avis divergent !

Voici notre critique POUR, pardon, TRES POUR !

Commençons par les bémols !

Nous avons trois bémols au reste de notre critique qui sera dans l’ensemble dithyrambique, voire excessivement enthousiaste ( nous avons vraiment envie de saluer le geste ). Le premier concerne le point de vue très masculin porté, et notamment le plaisir manifeste pris à intégrer des scènes sexualisées certes à connotation plutôt provocante – le souffre fait parti des thèmes visités – , mais dont il nous a semblé qu’elles desservaient bien plus dans leur ensemble qu’elles n’apportaient à l’oeuvre. Le second concerne le scénario en lui même, et la volonté finale de lui donner un sens, de chercher à ce qu’il raccroche à une réalité psychologique, que le spectateur puisse se dire: « oui cette histoire est possible, on comprend pourquoi l’héroïne a fait cela ». Précisément, ne pas comprendre ses gestes, sa psychologie, l’état qu’Ema traverse, brouiller les pistes comme s’y atèle parfaitement toute la seconde partie du film fait parti des très bonnes idées de Larrain, et le final révélateur, explicatif, tend à redescendre sur terre, à tout ramener à plat. Le troisième concerne la puissance mystique qui aurait pu émaner de ce récit, et que Larrain n’a pas cherché à explorer, préférant rester sur une pure logique conceptuelle qui ne s’aventure pas du côté du divin, du sacré, du mystérieux absolu.

A mi chemin entre Dolan et Pasolini

L’entreprise nous a séduit. Par sa forme, surtout, qui d’emblée éclate. Larrain ne nous donne pas à voir avec Ema un simple récit linéaire, une énième histoire cinématographique émouvante ou distinctive. Comme dirait l’autre:

« Les écrivains… ne m’intéressent que les gens qui ont un style. S’ils n’ont pas de style, ils ne m’intéressent pas. Des histoires, il y en a plein la rue, n’est-ce pas? J’en vois partout des histoires : plein les commissariats, plein les correctionnelles, plein votre vie. Tout le monde a une histoire, mille histoires […]. C’est rare un style, monsieur! Y’en a un, deux ou trois par génération. Il y a des milliers d’écrivains, ce sont de pauvres cabouilleux, des aptères. Ils rampent dans les phrases, ils répètent ce que l’autre a dit, ils reprennent des histoires… C’est pas intéressant. […] »

Ferdinand Céline – D’un chateau l’autre

Larrain s’essaye clairement à un style, clipesque, coloré. La première partie du film semble une danse mise en image par un Dolan en forme; la seconde se risquera quant à elle à un concept que l’on a vu récemment revenir en triomphe, avec Parasite, que l’on avait fort apprécié dans un film comme Borgman, et dont la paternité nous semble revenir à Pasolini et son Théorème si particulier; qui s’intéresse à l’intrusion dans une vie en apparence parfaite d’un élément externe explosif, sous l’impulsion d’un personnage doué d’un pouvoir d’attraction destructeur. Larrain en propose une variante, puisque son héroïne maléfique, d’abord introduite sous l’angle des conflits qu’elle devra résoudre, vient remettre en cause un nouvel ordre établi, perturber la vie de ceux qui ont pris sa place, non pas de façon innocente et involontaire, mais à dessein. L’attitude immorale d’Ema est là précisément pour interroger le spectateur sur la notion de bien et de mal, pour qu’il se positionne lui aussi en miroir, sur la question de départ.

A la base, un dilemme

L’histoire trouve en effet son origine dans un dilemme particulier. Ema se voit confronter à un acte de son fils adoptif, qui remet en question sa personne, qui elle est, sa capacité à être mère, son rapport à sa famille, jusqu’à sa vie de couple. Peut-elle et doit-elle pardonner à son fils ? Est-il victime avant tout ? Ne l’a-t-elle pas suffisamment aimé ? La façon dont elle a cherché à l’éduquer était-elle la bonne ? Dans quel mesure était-elle une bonne mère ? Cette double question de culpabilité et de choix à prendre qui se pose à elle, lui est renvoyé de toute part, est de tous les regards, de ses collègues qui la jugent, jusqu’à son mari (Gabriel Garcia Bernal intéressant dans sa composition), obnibulé par son art, qui n’est pas le dernier à lui proposer un effet miroir, et sur lequel elle cherche elle même à rejeter la faute.

Des dialogues incantatoires, une intention littéraire

Cette relation entre Ema et son mari semble bien plus écrite que réelle, présentée sous un angle théorique et non passionnelle, quoi que la passion qui en découle y soit bien présente. Les dialogues qu’ils se livrent, leurs joutes pour se rejeter la faute, ou au contraire se déculpabiliser et se retrouver unis, se transforment en chants dont les autres personnages du film se font les chœurs. Ils sont résolument écrits sous la forme de refrains incessants qui viennent rythmer la première partie du film, celle qui laisse la place avant tout à la chorégraphie. Par cette entreprise, Larrain se confronte à un challenge littéraire que l’on retrouve par exemple dans Moby Dick de Melville, où les plaintes et complaintes sont magnifiées par une forme d’envoûtement à une cause plus grande, qui dépasse l’entendement ordinaire, qui appartiennent à ce registre si particulier de la fascination aveuglante, et dont l’auteur tient à rendre compte sous forme musicale, et en cela, littéraire.

Sous le signe du feu

Larrain n’est par ailleurs pas avare de symboles, de parallèles dressés entre plusieurs univers, celui qui unit Ema et son mari, l’art auquels ils consacrent leur vie, la danse, celui d’Ema, la femme vivante, mais aussi celui qui appartient à Larrain lui même, le réalisateur qui met en images son histoire. Le feu revient ainsi nettement tel un élément clé. Ema nourrit une fascination pour le feu qu’elle transmet à son fils. Les spectacles de danse d’Ema, chorégraphiés par son mari, usent de la lumière rougeoyante du feu, et Larrain s’en sert lui même pour donner une lumière à son film. Le feu participe au drame initial, et plus tard, sera prétexte à la rencontre entre Ema et sa future victime. Si le réalisateur Chilien n’en fait probablement pas un usage « élémentaire » comme par exemple un Tarkovski, s’il s’agit là assurément d’un petit détail pensé pour assurer un liant, il ne serait cependant pas étonnant que ce détail ait été considérer comme un pilier sur lequel le récit devait s’appuyer, pour sa portée symbolique, reflet potentiel du film tout entier.

Une BO et des chorégraphies très intéressantes

Le projet de Larrain repose assurément sur la forme, plus encore que sur le fond, qui, adroitement, ne sera révélé que par petites bribes, interposés avec un spectacle qui symboliquement occupe l’espace filmique. Par ce principe, un risque est couru, – outre celui de ne pas plaire aux plus conformistes par l’exercice même -et le pari repose par essence sur la relative beauté de la forme. Larrain a ici le chic de s’appuyer sur une bande originale et des chorégraphies « reggaeton » osées d’une certaine manière, dont on pourrait de premier abord douter de la valeur intrinsèque, mais qui de tout leur long se révéleront hypnotiques.

Une construction en deux temps, deux mouvements

D’une certaine manière, Larrain avec Ema nous propose trois films en un, dans une composition en deux temps. Le premier mouvement est arrêté. Il pose les deux premières pierres fondatrice et s’amuse à les entremêler, par effet de montage des plus récits. Un spectacle se déroule, est donné à voir à un public double, supposément réel (la pièce de danse est jouée dans un grand théâtre avec un public), mais aussi et surtout à un autre public observateur, composé de spectateurs dans des salles de cinéma (ou dans des salons pour ceux qui verront le film en VOD ou plus tard sur leur petit écran) qui par ailleurs se voit raconter l’histoire d’Ema, son mari, et Paulo, leur fils adoptif. Ce premier temps d’exposition donnera ensuite lieu à un deuxième mouvement, où Ema cherche à provoquer le destin en même temps que Larrain cherche à provoquer son public.

Une forme qui vaut fond

En ceci, la forme vaut fond. Ce que la forme transmet est une composante inéluctable du récit. Il s’agit d’imprégner le spectateur dans un univers qui explicite le récit auquel il est convier. Le feu, disions-nous par exemple, brûle, illumine, irradie, fascine; il est la matière même que le chorégraphe cherche à rendre compte, et par son biais, Larrain lui même. La danse, ses rythmes, ses changements de rythme, le rôle si particulier du mouvement d’ensemble, choral, qui viennent intensifier, tous trouvent des échos potentiels dans l’histoire personnel d’Ema, tous résonnent en elle dans sa quête et sa façon de la mener dans la seconde partie du film. Si Larrain commet à notre sens l’erreur d’atterrir sur une fin qui livre son lot d’explications, de façon d’ailleurs maladroite – tiré par les cheveux – , a contrario, il aura pris soin de savamment composé son récit comme un chorégraphe compose une pièce: des temps, des mouvements, un espace, des symboles, des compositions solo et d’ensemble, des lumières, des sonorités, un ensemble qui forme un tout donné à voir et à entendre aux spectateurs.

Un film arty

Aussi s’il nous fallait qualifier Ema le premier qualificatif qui nous viendrait à l’esprit serait « arty » bien plus que « poétique » par exemple. Nous aurions pu tout aussi bien dire « expérimental« , mais le mot peut être interprété de façon péjorative; pourtant il s’agit bien avant toute chose d’une expérience sensorielle qui se double d’un effet purement conceptuel, comme le cinéma le permet si bien. Le résultat peut plaire, dérouter, comme perdre en chemin. Les quelques bémols que nous formulions en introduction nous interdisent d’employer de grands mots comme « chef d’oeuvre » ou même de parler de « grand film », le fait même que l’on parvienne à le raccrocher à quelques références nous interdit également de crier au pur génie, mais le parti-pris, l’expérience qui nous est proposée – et qui pour nous a dans l’ensemble très très bien fonctionné- méritait assurément qu’on s’y attarde et qu’on vous en fasse part.

Soyez le premier a laisser un commentaire