Mis à jour le 18 juillet, 2024

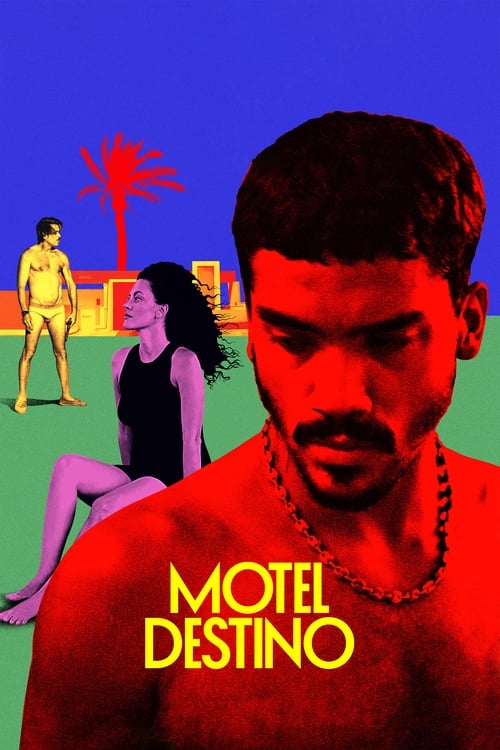

Un film de Karim Aïnouz

Avec: Iago Xavier, Nataly Rocha, Fábio Assunção, Yuri Yamamoto, Fabíola Líper, Renan Capivara, Jupyra Carvalho, Isabela Catão

Ceará, côte nord du Brésil. 30 degrés tout l’année. Chaque nuit, au Motel Destino, se jouent à l’ombre des regards de dangereux jeux de désir, de pouvoir et de violence. Un soir, l’arrivée du jeune Heraldo vient troubler les règles du motel.

Notre avis: ***(*)

Avec Motel Destino, Karim Ainouz s’éloigne radicalement du stylé mais froid Firebrand, pour un cinéma autrement plus arty, faisant ici le grand écart. A partir d’une grammaire sensorielle simple, Motel Destino lorgne du coté du film trip. Il raccroche aux pulsions, au désir, au danger, à la violence, à la mort, à l’homosexualité refoulée… Il raccroche aussi à des intentions aperçues chez Harmony Korine, Gaspar Noé (au delà du simple filtre couleur), Werner Herzog, Claire Denis, ou encore Robbe-Grillet ou plus encore Daniel Duval (La dérobade).

Nous pensions – à tort cette année- Sean Baker à même de livrer une œuvre qui allie une intention esthétique affirmée, défendue sans ambiguité et force – fut-elle hors canons modernes- avec une part autrement plus humble, celle d’évoquer (et non de se servir de) une région du monde et ses habitants, de rendre compte d’un autre pan de la vérité, connu des autochtones et de quelques touristes un peu curieux (nous les nommerons voyageurs) qui ne s’arrêtent pas à la carte postale. Au delà de sa part romancée – une fuite nécessaire, une cavale à venir mais suspendu le temps d’une planque), Motel Destino s’inscrit ainsi parfaitement dans un territoire qu’Ainouz dépeint (le mot sonne juste, il s’attache à renforcer à l’écran les couleurs des paysages et les décors naturels des motels) avec sincérité. En cela, il jette un regard naturaliste – documentaire- sur les motels, le Nordeste (Céara, Fortaleza), les classes sociales au Brésil et les discriminations omniprésentes. Il évoque également, tout à la fois dans le champs et le contre-champs, l’hypersexualité si propre au Brésil – et notamment dans les couches sociales les plus défavorisées. Cette proposition cinématographique nous renvoie comme nous le disions à d’autres cinémas qui furent jadis plus mis en avant, un cinéma sensoriel et cru, qui assume de déranger par son sujet et la posture qu’il adopte (mais ne vise pas à provoquer ou choquer, autre registre très peu à la mode).

Soyez le premier a laisser un commentaire