Mis à jour le 28 juillet, 2018

Nouvelle sortie dans la collection « Épées de Légende » de ESC Éditions (dont nous vous avions déjà parlé ici), ce Ali Baba et les quarante voleurs (1944) signé par Arthur Lubin associe à son caractère inédit de nombreuses qualités de fond et de forme(s). Peu connue des cinéphiles, cette production permet en outre de réévaluer le statut d’un réalisateur qu’on a un peu rapidement classé dans la catégorie des « tâcherons« sans ambition. Le Mag Cinéma vous propose donc un petit voyage au pays des mille et une nuits made in Hollywood.

Il faut d’abord remarquer que cette version d’Ali Baba est une production 100% Universal. Le film s’inscrit en effet dans cette tendance sérielle propre au studio qui avait l’habitude de produire des films de genre à la chaîne. Comme l’a bien souligné Christian Viviani : « Universal est le plus prévisible des grands studios, car sa production est très exactement organisée en séries à succès », Ali Baba et les quarante voleurs ne dérogeant pas à la règle, se présentant de prime abord comme une énième « aventure exotique bariolée avec Maria Montez et John Hall » (Positif, n°623, janvier 2013). Il faut dire que son réalisateur est un habitué de ce type de films.

D’abord acteur de théâtre, Arthur Lubin fait ses gammes au sein de la Monogram et de la Republic. Là-bas, le réalisateur apprend l’art d’une mise en scène économique et sans prétention, qui, comme naturellement, intéresse la Universal qui l’engage dès 1936. Là-bas, Lubin s’affirme comme un bon exécutant, enchaînant les tournages (pas moins de quatre rien que pour l’année 1937), et les genres (film de prison, fantastique…), avant de prendre du galon en étant choisi pour diriger les quatre premières aventures du célèbre tandem comique Abbott et Costello (plus connus en France sous le patronyme des « Deux nigauds« ).

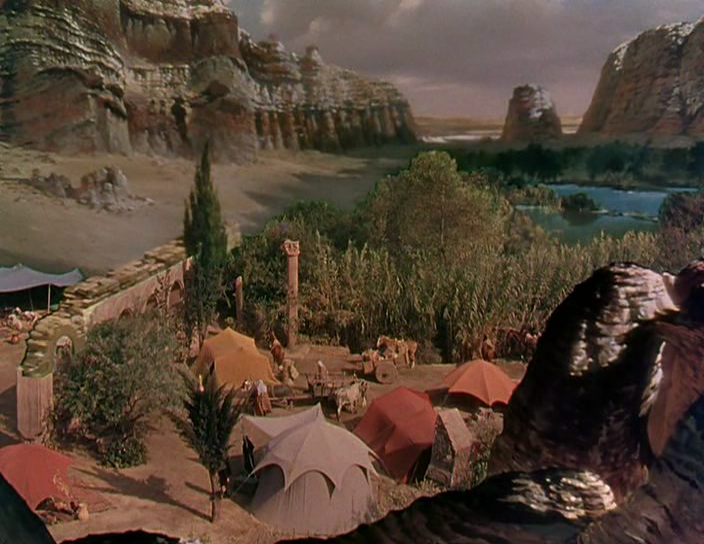

L’éclectisme de Lubin se confond donc avec une adaptabilité dont Ali Baba apporte à nouveau la preuve. Profitant de la liberté prise par le scénario à l’égard du récit adapté, le réalisateur entrelace les tonalités génériques pour amplifier le caractère spectaculaire de sa production. Les chants du musical rencontrent les chorégraphies du film de cape et d’épées, tandis que les courses-poursuites à chevaux dans le désert fonctionnent à la manière de réminiscences westerniennes.

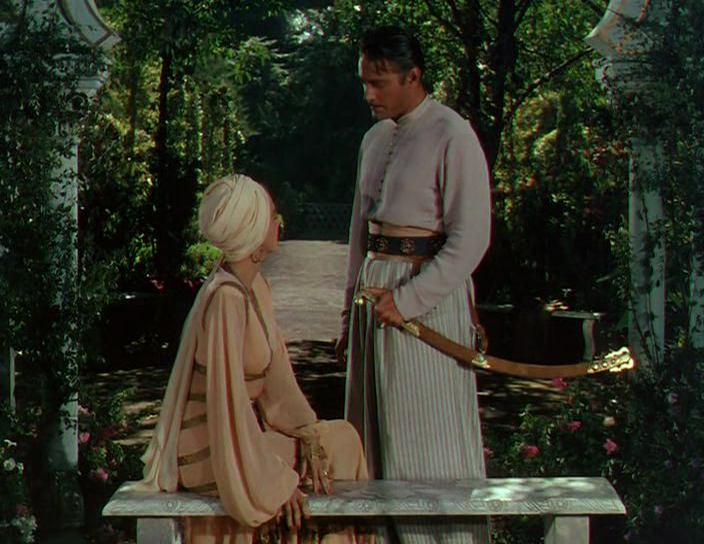

Et puis il y a bien sûr le duo de vedettes-maison : John Hall et Maria Montez. Le premier fut le rival de Johnny Weissmuller, et proposait un type physique apte à s’adapter aux exotismes les plus divers (l’indigène du Pacifique dans The Hurricane de John Ford ou The Tuttles of Pacific de Charles Vidor ; le calife arabe dans Arabian Nights de John Rawlins). La seconde avait su profiter de ses origines espagnoles pour devenir la grande favorite des films orientaux et d’aventure produits par la Universal (Tanger de George Waggner ; Le Signe du cobra de Robert Siodmak ; L’Exilé de Max Ophüls). Les deux acteurs avaient l’habitude de tourner ensemble : Arabian Nights, Le Signe du cobra, ou encore White Savage (déjà réalisé par Lubin sur un scénario de Richard Brooks!) avaient affirmé la valeur de leur complémentarité.

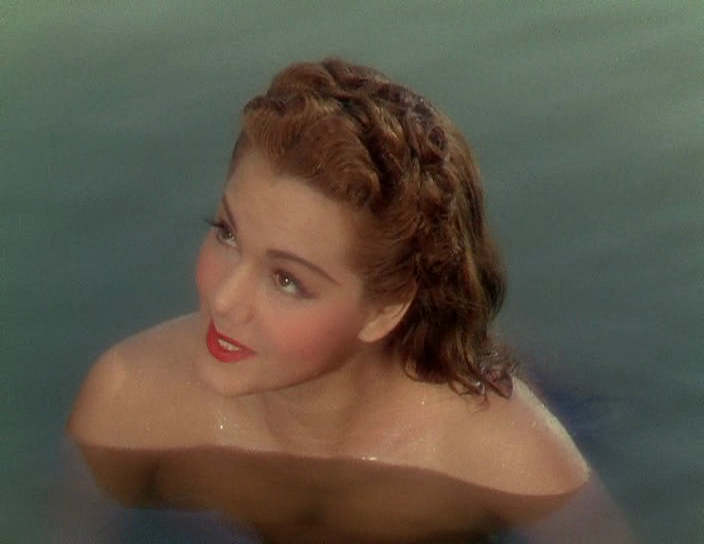

Si dans Ali Baba, la fine moustache et le sourire éclatant de John Hall cherchent à égaler le charme d’un Douglas Fairbanks ou d’un Errol Flynn, c’est bien Maria Montez qui accapare le devant de la scène. Lubin magnifie la présence de son actrice à travers des représentations débordant d’érotisme. Le bain ou le cours d’eau dans lesquels se désaltère son personnage impose une mise en scène fondée sur la dialectique du vu et de l’invu. Profitant des costumes et des décors orientaux, le réalisateur instille, scène après scène, le progressif dévoilement d’un visage recouvert d’un accessoire, ou d’un corps partiellement dissimulé dans le hors-champ.

C’est ici qu’apparaît clairement l’intelligence et l’ingéniosité de la mise en scène de Lubin. Au-delà du faste d’apparat du Technicolor et des compositions grandiloquentes d’Edward Ward, le cinéaste creuse des pistes souterraines, rendues sensibles à travers la multiplication des angles de prises de vues ou la récurrence d’un motif aux consonances poétiques. Ainsi de l’eau, dont le mouvement, subtil et à peine visible, convoque une valeur mémorielle. Les ondes miroitant à sa surface apparaissent comme les échos d’un passé lointain et ambiguë, dont les personnages ne cesseront jamais de scruter les profondeurs pour mieux en raviver les souvenirs. Difficile de ne pas prendre ici conscience de la pleine valeur d’un style propre à un petit maître à part entière.

Du côté de cette édition Blu-Ray et DVD, les reprises effectuées sur l’image et le son sont correctes, le remastering restant relativement discret. Placés sous la tutelle d’Évanghélia Stead, professeur de littérature, essayiste, et membre de l’Institut Universitaire de France, les boni reviennent dans le détail sur l’histoire du récit des Mille et Une Nuits et de ses nombreuses adaptations au cinéma.

Le principal intérêt de cette sortie reste malgré tout la découverte de ce film qui n’était jusqu’alors réservé qu’aux cinéphiles anglophones.

Soyez le premier a laisser un commentaire