Comme lors des deux précédentes éditions du festival Travelling, Séoul en 2016 et Tanger en 2017, nous vous proposons notre journal critique du festival de cinéma de la métropole rennaise qui, en cette année 2018, porte ses projecteurs sur le cinéma autrichien et plus particulièrement sur Vienne.

La rédaction de ce journal suivra au quotidien le festival Travelling 2018 jusqu’à son terme. Nous pouvez également nous suivre durant cette semaine du cinéma autrichien sur Twitter @lemagcinema.

Nous ne changeons rien à notre échelle de notation qui reste la suivante :

* film passable

*** très bon film

**** excellent film

***** chef d’œuvre

Vienne et le cinéma

A dangerous method (2011, David Cronenberg)

Avec Keira Knightley, Michael Fassbender, Viggo Mortensen, Vincent Cassel

Au début du XXème siècle, le psychanalyste Carl Jung reçoit une jeune patiente russe souffrant d’hystérie, Sabina Spielrein. Il entreprend, pour la soigner, d’appliquer la méthode Freudienne, uniquement à base de discussions. Par une mise en scène prodigieuse de précision et une interprétation impressionnante, Cronenberg dépasse la simple leçon d’histoire et reste fidèle à ses obsessions.

Notre avis : **(*)

A dangerous method s’inscrit parfaitement dans la veine assagie, tant sur le fond que sur la forme, des films réalisés par David Cronenberg depuis le changement de millénaire. L’intérêt du film réside dans son propos plus que dans sa forme au demeurant maîtrisée (reconstitution d’une Vienne du début du XXème siècle).

Dans ce film très écrit, les tourments et analyses psychanalytiques des protagonistes sont traités quasi exclusivement au fil de dialogues confrontant deux individus. Les rares incursions d’un troisième protagoniste sont invariablement anonymes et furtives. Cronenberg pousse même son exercice narratif jusqu’à traiter son unique conversation à trois par missives lues par leur destinataire respectif !

Le cinéaste n’est pas sans savoir que la psychanalyse est une affaire de dialogues. Au gré de ceux-ci, écrits avec précision, il fait du professeur Jung, omniprésent psychanalyste interprété par Michael Fassbender, alternativement le questionneur et le questionné. De même, il joue à faire empiéter la vie privée de ce personnage sur son activité professionnelle puis inversement. Cronenberg démultiplie ainsi ses récits d’émancipation : celui du psychanalyste face à son « père spirituel » Freud (Viggo Mortensen) ou face à sa patiente devenue amie intime (Keira Knightley).

Si A dangerous method peut paraître parfois un peu trop corseté, le film n’en demeure pas moins intéressant sous l’angle de l’exercice narratif proposé et réussi.

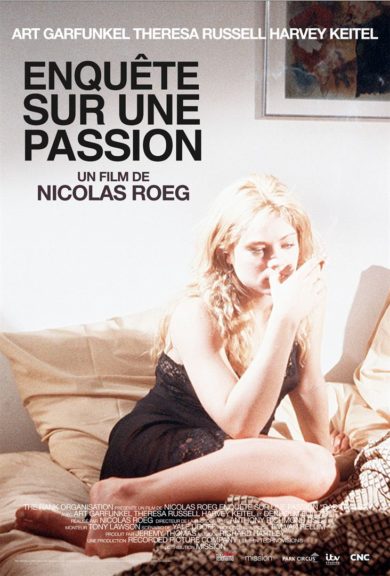

Enquête sur une passion (1980, Nicolas Roeg)

Avec Art Garfunkel, Theresa Russell, Harvey Keitel, Denholm Elliott, Daniel Massey, Dana Gillespie, William Hootkins

A Vienne, un jeune professeur en psychanalyse, éprouve une passion obsessionnelle pour une jeune femme mystérieuse qui ne peut s’assouvir car elle se refuse souvent à lui. Un soir, il appelle la police car elle a tenté de se suicider. Un jeune inspecteur de police essaie alors de reconstituer l’emploi du temps du professeur et de la jeune femme.

Notre avis : ***(*)

De Nicolas Roeg, on cite souvent Walkabout réalisé en 1971 et rarement Enquête sur une passion (Bad timing) pourtant tout aussi recommandable. Si ces deux films sont bâtis sur un trio de protagonistes, pour autant ils sont très dissemblables. Dans Enquête sur une passion, les grands espaces australiens sont remplacés principalement par les intérieurs privés, publics, voire administratifs de la capitale autrichienne.

La première scène du film voit un couple se séparer sans fracas à la frontière austro-slovaque. La femme poursuivra sa route en voiture pour entrer en Autriche. L’homme rebrousse chemin pour regagner à pied le poste frontière slovaque. Cette séquence sobre et efficace instaure à la fois l’ambiance et la narration évasive du film. Ce flou dans la narration sera maintenu jusqu’à l’épilogue par la gestion en montage alterné de plusieurs temporalités autour du couple central formé par Art Garfunkel (sans Paul Simon) et Theresa Russell. La seule certitude pour les spectateurs réside dans l’enquête-titre contemporaine au film et menée par un inspecteur interprété par Harvey Keitel. Tout le reste est affaire de flashbacks entrelacés où observations et espionnages n’ont jamais paru aussi voisins.

Enquête sur une passion se dévoile ainsi peu à peu tout au long d’un récit très fragmenté, réceptacle à quelques astuces de montage propices à jeter encore plus le trouble dans l’appréhension du film par son auditoire. N’oublions pas de souligner les nombreuses ruptures de ton, parfois radicales, parfaitement mises en relief par une très belle et très variée bande originale.

Le dernier des hommes (1924, Friedrich W. Murnau)

Avec Emil Jannings, Maly Delschaft, Max Hiller, Emilie Kurz, Hans Unterkircher, Olaf Storm

Un portier d’hôtel est déchu de son poste et relégué à l’entretien des lavabos. Mais un jour, un riche client décède et lui lègue toute sa fortune. Ainsi, l’ancien portier a la chance de voir une improbable ascension sociale succéder à son déclassement.

Notre avis : *****

Le dernier des hommes de Friedrich W. Murnau fait partie des œuvres fondatrices du 7ème art. Dans ce film, Murnau fait usage de très peu d’intertitres. Il y a celui du début, classique dans sa forme. Il y a aussi celui qui défile à l’écran comme un générique de fin qu’il n’est pas car il annonce que le film aurait pu se terminer là avant de laisser cours à une fin alternative. Les autres « intertitres » constatés en cours de film relèvent d’astuces de mise en scène : une inscription sur un gâteau de mariage, le contenu porté à l’écran d’une lettre manuscrite ou quelques gros titres tirés d’un journal.

Bien des choses pourraient être formulées sur la mise en scène. Dès la première séquence, la caméra est embarquée dans un ascenseur. Le mouvement observé est descendant. Il est prémonitoire à la trajectoire du personnage principal incarné par Emil Jannings. Ce portier de l’hôtel de luxe Atlantic porte fièrement son costume de travail, véritable caution de sa réussite vis-à-vis de son voisinage. Dès que celui-ci lui sera retiré, le corps de ce vieux portier paraîtra soudainement courbé, fragile et privé de tout dynamisme.

Murnau assoie ce langage du corps par quelques prises de vues écrasantes en plongée ou contre-plongée. Le dynamisme et la tonicité de son personnage sont eux transcrits par d’audacieux travellings, parmi les premiers du cinéma. Et à elle seule, la scène du rêve sous l’emprise de l’alcool constitue un moment d’anthologie durant lequel le film devient léger et aérien. Enfin, notons que Le dernier des hommes est composé de peu de plans. Ainsi, chaque scène se charge d’une signification par sa lenteur assumée.

Vienne avant la nuit (2017, Robert Bober)

L’écrivain et cinéaste Robert Bober ravive la mémoire de son arrière-grand-père parti de Pologne pour s’installer dans une Vienne moderne et cosmopolite, à la veille de la montée en puissance du national-socialisme. Ce portrait de l’aïeul se double d’une traversée du XXe siècle viennois avec les récits des grands écrivains qui l’ont incarné dans un portrait émouvant mêlant mémoire intime et universelle.

Notre avis : ***

Robert Bober part à la recherche de la sépulture de son arrière-grand-père juif-polonais émigré à Vienne où il décéda en 1929. Cette recherche c’est aussi celle de l’identité d’une famille maternelle, hommes, femmes et enfants figés à jamais sur une vieille photographie anonyme en noir et blanc.

Cette quête intime et familiale d’un aïeul qu’il n’a pas connu de son vivant, le documentariste la mue en une enquête sur une Vienne basculant dans l’antisémite. Elle fut la première ville européenne a élire à sa tête dès 1897 un maire antisémite. L’histoire personnelle s’inscrit ainsi pleinement dans la grande histoire.

Ce documentaire décline les visions cinématographiques de Max Ophus. Les premières images de Vienne avant la nuit sont ainsi celles de La ronde (1950). Plus tard, c’est le petit train aux décors extérieurs factices de Lettre d’une inconnue (1948) qui est remis sur les rails pour retracer la fresque familiale de cet arrière-grand-père.

Au-delà du cinéma ophulsien, ce sont les grands écrivains autrichiens de l’époque que Robert Bober met en avant. Le documentaire évoque ainsi alternativement le « lucide précoce » Joseph Roth, le « lucide tardif » Stefan Zweig ou encore Arthur Schnitzler et Paul Celan.

L’érudition du document et de son auteur sont ici essentielles sur une période que l’Autriche a occultée (en 1955, le pays s’est autoproclamé victime du nazisme). Et combattre l’oubli par la réalisation de ce documentaire était la meilleure réponse que Robert Bober pouvait formuler à ce cousin éloigné qui refusera de témoigner après avoir fait table rase du passé et de sa religion.

Avant-premières

La nuit a dévoré le monde (2018, Dominique Rocher)

Avec Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant

En se réveillant ce matin dans cet appartement où, la veille encore, la fête battait son plein, Sam doit se rendre à l’évidence : il est tout seul et des morts vivants ont envahi les rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se protéger et s’organiser pour continuer à vivre. Mais Sam est-il vraiment le seul survivant ?

Notre avis : *(*)

Pour son premier long-métrage, Dominique Rocher aborde un genre peu visité par le cinéma français : le film de zombie. Un genre qu’Yeon Sang-ho avait su dépoussiérer en 2016 avec Dernier train pour Busan. Présenté en avant-première au festival Travelling (sortie en salle planifiée au 7 mars prochain), La nuit a dévoré le monde s’avère malheureusement plus classique et souvent plus maladroit que son aîné sud coréen.

Là où ce genre pourrait (et devrait) être vecteur d’expérimentations cinématographiques, Dominique Rocher laisse cours à l’expérimentation… musicale. Idée certes originale mais incongrue dans le contexte d’un film sans finalité puisque celle-ci n’est jamais abordée. Pour animer une intrigue dès lors quasi insignifiante, le cinéaste a fait appel à un casting également très resserré. L’unique personnage est interprété par Anders Danielsen Lie. Si Golshifteh Farahani et Denis Lavant apparaissent au casting, leurs rôles, sans profondeur pour la première et mutique pour le second, sont accessoires.

Le rôle tenu par Denis Lavant ressemble beaucoup à une version survival de celui de M. Merde qu’il tenait chez Léos Carax dans Tokyo ! (2008) et Holy motors (2012). Mais, contrait au mutisme, ce « M. Merde » dévitalisé ne fera l’objet que d’un traitement… textuel. Dès lors, au rythme de trop d’attentes déçues, l’épilogue de La nuit a dévoré le monde finit par indifférer.

Charleston (2018, Andreï Cretulescu)

Avec Serban Pavlu, Radu Iaconban, Ana Ularu

Quelques semaines après la mort de sa femme Ioana, dans un accident de voiture, Alexandru fête son 42ème anniversaire. Ivre et seul, il reçoit la visite surprise de Sebastian, un homme timide et plus jeune qui était l’amant de sa femme depuis cinq mois. Sebastian veut qu’Alexandru l’aide à surmonter le désarroi provoqué par le décès de Ioana.

Notre avis : **(*)

Dans son premier long métrage, Andreï Cretulescu use d’une narration sur courant alternatif, peu soutenue. L’intrigue avance ainsi par a-coups et Charleston donne à certains instants l’impression d’assister à l’enchaînement de vignettes. Le découpage du film en deux parties factices participe à cette sensation et ne sert qu’à intercaler un interlude musical et dansé.

Comme une Fiat 500 lancée sur une autoroute, Charleston peine donc à maintenir une allure satisfaisante. Le film s’alanguit dans un faux rythme, musarde jusqu’à oublier son sujet en cours de route. Voulue mordante et cynique, cette comédie se révèle davantage douce-amère, agréable mais pas inoubliable. Dommage car la scène liminaire était prometteuse.

Le lieutenant souriant (1931, Ernst Lubitsch)

Avec Maurice Chevalier, Claudette Colbert, Miriam Hopkins, Charles Ruggles, George Barbier, Hugh O’Connell

Le lieutenant viennois Niki est amoureux d’une violoniste à qui il envoie un clin d’oeil en pleine parade. La princesse Anna le prend pour elle et voilà le lieutenant obligé de se marier. Le rythme joyeux de cette comédie, émaillé de quelques moments musicaux savoureux, nous plonge dans un spectacle comme seul le génie de Lubitsch peut nous proposer.

Notre avis : **(*)

Version restaurée présentée en avant-première.

Le lieutenant souriant ne figure pas parmi les plus célèbres films d’Ernst Lubitsch. Ce constat s’explique en partie par une mise en scène très sage qui vient rarement servir l’argument au demeurant léger du film. Cette comédie musicale peu signifiante animée par un trio chantant composé de Claudette Colbert, Miriam Hopkins et Maurice Chevalier reste malgré tout agréable à regarder et à écouter. Sur ce dernier point, le charmant accent très français de Maurice Chevalier chantant en anglais rend superflu le sous-titrage proposé dans la langue de Molière.

Les destinées d’Asher (2018, Matan Yair)

Avec Asher Lax, Ami Smolarchik, Yaacov Cohen, Keren Berger, Naama Manor

Asher, 17 ans, a toujours été un élève perturbateur et impulsif, dissipé en cours et mû par la colère et la violence. Il est également doté d’un charme certain et d’une sagesse apprise dans la rue. Alors que son père le voit comme le successeur naturel de l’entreprise familiale d’échafaudage, Asher trouve en Rami, son professeur de littérature, un autre modèle masculin…

Notre avis : ***

Premier long métrage de Matan Yair, Les destinées d’Asher fait la part belle à son personnage-titre incarné par Asher Lax. Bachelier perturbateur et insaisissable, Asher est mis à l’épreuve d’une vie qu’il faut se contraindre à échafauder. Et le premier élément de l’échafaudage à mettre en place est l’obtention d’un baccalauréat qui n’inspire guère notre héros. L’apprentissage d’une vie est fait de rencontres comme celle qui va lier Asher à Rami son professeur de littérature.

Quelques nids de poules son observés dans la progression scénaristique du récit écrit par le réalisateur. Le scénario perd ainsi en densité. Par voie de conséquence, le rythme des Destinées d’Asher pâtit d’un certain flottement. Par contre, la direction des acteurs est remarquable. Dans les deux rôles principaux et dans des registres très différents, Asher Lax et Ami Smolarchik livrent chacun une belle interprétation. Au point de nous faire regretter que, pour des raisons scénaristiques, le deuxième nommé soit contraint de disparaître de l’écran avant le terme du film.

La sortie des Destinées d’Asher dans les salles françaises est prévue le 28 mars prochain.

Mademoiselle Paradis (2018, Barbara Albert)

Avec Thomas Anton, Attila Beke, Maria Dragus, Katja Kolm, Theresa Martini, Sascha Merényi

Vienne, 1777. La prodigieuse pianiste de 18 ans, Maria Theresia von Paradis, a perdu la vue lorsqu’elle avait trois ans. Après d’innombrables tentatives médicales, ses parents l’emmènent voir le « docteur miracle » Franz Anton Mesmer.

Notre avis : **(*)

Barbara Albert ancre son film inspiré d’une histoire vraie dans la Vienne de 1777. Ce film en costumes donc bénéficie d’une reconstitution historique plutôt soignée.

Le titre français du film, Mademoiselle Paradis, n’est guère satisfaisant. Il est préférable de retenir le titre original Licht (Lumière) plus lourd de sens à défaut d’être représentatif de la photographie du film. On peut en effet regretter que la réalisatrice et son directeur de la photographie n’aient pas joué plus sur la variation de la luminosité d’un film plutôt sombre tant dans son visuel que dans son propos.

Il y a certes deux tentatives visant à simuler la vision de l’héroïne atteinte d’une cécité en cours de guérison. Mais ces deux essais trop courts, trop tardifs et quasi identiques ne permettent pas d’atteindre la cible visée. Plus nombreux, mieux répartis dans le film, ces essais auraient permis de mesurer les évolutions de la cécité de l’héroïne. Dans Mademoiselle Paradis, le combat du personnage principal reste trop intérieur et personnel ce qui laisse les spectateurs trop en marge de l’intrigue.

Sortie en salles en France prévue le 4 avril prochain.

Bitter flowers (2018, Olivier Meys)

Avec Le Geng, Sâm Mirhosseini, Xi Qi, Wang Xi, Meihuizi Zeng

En Chine, Lina, mère d’un petit garçon de dix ans appelé Bo Yi, sent le monde autour d’elle s’écrouler. Elle veut un avenir brillant pour son fils et pour cela, Lina est prête à se sacrifier. Confiante, comme beaucoup d’autres, elle part tenter l’aventure de l’exil en France, dans l’espoir de revenir rapidement avec des fonds. Jamais Lina n’aurait pu imaginer ce qu’elle trouverait là-bas.

Notre avis : ****

Olivier Meys fait le récit au féminin de l’émigration financièrement intéressée de ressortissantes chinoises vers Paris. Puis, une fois le mirage disparu sous le coup de multiples désillusions, le propos du film prend la voie d’un retour au pays où la quête de rédemption s’annonce tout aussi compliquée. Il y a dans le double épilogue ouvert de Bitter flowers matière à un autre film mais le réalisateur nous a confessé ne pas avoir pour projet de la réaliser.

Ce premier long-métrage de fiction d’Olivier Meys est une réussite. Sujet intéressant, narration fluide, direction d’acteurs au diapason, Bitter flowers garde quelques caractéristiques propres aux documentaires, domaine dont est issu son auteur.

Portraits d’artistes

Jessica Hausner

Amour fou (2015)

Avec Birte Schnoeink, Christian Friedel, Stephan Grossman, Sandra Hüller, Holger Handtke, Barbara Schnitzler

Berlin, à l’époque romantique. Le jeune poète tragique Heinrich souhaite dépasser le côté inéluctable de la mort grâce à l’amour : il tente de convaincre sa cousine Marie, qui lui est proche, de contrer le destin en déterminant ensemble leur suicide, mais Marie, malgré son insistance, reste sceptique. Heinrich est déprimé par le manque de sensibilité de sa cousine, alors qu’Henriette, une jeune épouse qu’Heinrich avait également approchée, semble soudainement tentée par la proposition lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte d’une maladie incurable.

Notre avis : **

Présenté en 2014 dans la sélection Un Certain Regard du festival de Cannes, Amour fou de Jessica Hausner relate la fin tragique (suicide) du poète allemand Heinrich von Kleist. Ce film d’époque (début du XIXème siècle) au sujet grave souffre d’une certaine théâtralité.

Les décors intérieurs (quelques scènes en extérieur) sont cossus et feutrés. Les meubles et objets d’époque trônent dans ces lieux dans un ordre millémétré. Les moquettes et papiers-peints à motifs et d’immenses rideaux se déploient sous des couleurs délavées ou à dominante brune. Dans un premier temps, les séquences ainsi composées paraissent provenir d’une scène de théâtre. Cependant, le soin apporté à l’éclairage des scènes confère à certains plans, invariablement fixes, d’indéniables qualités picturales.

La théâtralité du film émane aussi du jeu statique des acteurs dont, dans un second rôle, l’actrice Sandra Hüller vue dans Toni Erdmann (2016). Le statisme de ces « marionnettes de théâtre » est complété par celui du remarquable casting… canin et trouve un écho dans une mise en scène tout aussi statique et un brin surranée. Dès lors, les interludes chantés peuvent faire office d’entractes comme au théâtre.

Virgil Widrich

Copy shop (12’, 2001)

Un homme qui a fait une photocopie de sa main doit se rendre à l’évidence : ce faisant, il a démultiplié son identité et déclenché le chaos. Copy Shop est une métaphore intelligente et grotesque sur l’aliénation de l’individu face à la routine de la vie quotidienne. Cette uniformisation se reflète dans le processus de création : tournées en vidéo, les images ont été imprimées puis animées une à une.

Notre avis : ***(*)

Copy shop est un court-métrage expérimental écrit et réalisé en 2001 par Virgil Widrich, cinéaste autrichien. Ses indéniables qualités techniques lui valurent d’être nommé en 2002 à l’Oscar du Meilleur court-métrage.

Si on excepte les apparitions furtives d’une fleuriste (Elisabeth Ebner-Haid), Alfred Kager, sous les traits de Johannes Silberschneider, est l’unique personnage de Copy shop qui, comme son titre l’indique, prend pour modèle les magasins dans lesquels les clients peuvent faire des photocopies. Unique protagoniste et unique employé de ce magasin, Alfred va par accident faire entrer la mécanique de la photocopie sur papier dans son quotidien…

Comme dans un mauvais rêve, les photocopies deviennent copies de photographies du présent. Des clichés instantanés sont photocopiés avant que le personnage d’Alfred ne soit lui-même cloné en de multiples semblables. Widrich pousse ce procédé jusqu’à l’appliquer à certaines séquences qu’il rejoue à l’identique.

Sans le moindre dialogue et habillés d’un noir et blanc granuleux, les photogrammes composant Copy shop apparaissent comme autant de photocopies de mauvaise qualité. Ce travail sur les images, maintenu durant toute la durée du film, va jusqu’à simuler les dysfonctionnements possibles d’une photocopieuse : images pliées ou déchirées, phénomènes de décalage ou de bourrage appliqués à ces mêmes images, etc.

Pour réaliser ce court-métrage Widrich a adopté une technique innovante et expérimentale en parfaite adéquation avec son sujet. Les prises de vue filmées en numérique ont été transférées sur un ordinateur pour être ensuite photocopiées, image par image. Puis, ces milliers de photocopies ont été filmées en 35 mm avant un conséquent travail d’animation, de post production et de montage technique.

Fast Film (14’, 2003)

Une femme est enlevée, un homme tente de la sauver. S’ensuit une fuite haletante, par tous les moyens de transport possibles. Fast Film accomplit le tour de force de revisiter le cinéma d’action, du burlesque au fantastique en passant par Hitchcock et par James Bond. Les personnages, animés selon une technique de collage-pliage et changeant sans cesse d’apparence, sont extraits de plus de 300 films !

Notre avis : ***

Moins narratif que Copy shop (2001), Fast film n’embrasse pas moins une réelle ambition créatrice. Virgil Widrich procède ici par pliages animés de photogrammes préalablement imprimés issus de films de tout genre. Ce court-métrage fait se rencontrer en noir et blanc ou en couleur tous les genres cinématographiques (burlesque, action, thriller, horreur) depuis Buster Keaton jusqu’aux aventures de James Bond. Film de montage, Fast film est un hommage au cinéma depuis ses origines jusque dans les années 70 et 80 mais aussi au papier, matériau noble auquel le cinéaste voue un rôle essentiel dans son processus de création.

Back track (7’, 2015)

Virgil Widrich propose dans Back Track une compilation d’extraits de films des années 1950 et 1960. Il traduit le remix d’images qui en résulte à travers de multiples projections sur des miroirs et des toiles en une « tridimensionnalité » artisanale. Les niveaux visuels entrent en collision et le rêve et la réalité se superposent et se dissolvent.

Notre avis : ***

Collages en moins mais effets relief en plus en comparaison à Fast film (2013), Back track se compose également d’extraits de films. Dans sa sélection d’extraits, Virgil Widrich a privilégié les effets de profondeur (couloir) ou de reflets (miroir) se prêtant parfaitement à la restitution en relief de ces extraits en 2D. Quand certaines séquences choisies ne se prêtent pas à cette mise en relief, c’est le montage-découpage de plusieurs de ces scènes sur un même photogramme qui permet alors l’illusion 3D recherchée.

Comme les autres courts-métrages de Widrich, Back track est né de multiples expérimentations techniques de filmage et de postproduction. Nombre d’entre elles seront exploitées dans Die nacht der 1000 stunden (2017).

Die nacht der 1000 stunden (2017)

Avec Laurence Rupp, Amira Casar, Johann Adam Oest, Lukas Miko, Elisabeth Rath, Luc Feit

Une nuit, un meurtre – une passion interdite et un grand secret familial.

Quand les Ullich se retrouvent dans leur palace à Vienne pour savoir qui héritera de l’entreprise familiale, la matriarche meurt au moment même où elle s’apprêtait à donner son consentement. Mais à la surprise générale, elle réapparaît. Et elle n’est pas la seule. Des générations d’ancêtres stupéfiés et décédés reviennent également à la vie, ramenant avec eux les secrets de famille les plus enfouis.

Notre avis : ***

Die nacht der 1000 stunden a obtenu le Prix du public lors de sa première projection mondiale au festival de Busan en 2016.

Un même principe de création relie Back track (2015) cité plus haut et ce long-métrage auquel Virgil Widrich ajoute des ingrédients fictionnels. Dans les techniques expérimentales de composition mises en œuvre, le réalisateur s’est inspiré de celles des jeux vidéo. La maison où se joue un drame familial en huis-clos est ainsi entièrement projeté derrière les acteurs pour un résultat à la fois très réaliste et étrange au regard de l’atmosphère créée.

Au fil d’un scénario inspiré du dernier jugement et auquel Jean-Claude Carrière a pris part, Widrich remonte le temps en redonnant vie à des aïeux sous l’apparence physique qu’ils avaient au moment de leur décès. L’ironie de l’histoire est qu’à ce petit jeu, une fille arbore plus de rides que sa propre mère morte jeune…

Si la référence à Vertigo (1958, Alfred Hitchcock) est assumée, le propos du réalisateur est ailleurs. La remontée dans le temps s’arrête dans une capitale autrichienne à l’aube de la seconde Guerre Mondiale alors qu’un membre clé de la famille a été mystérieusement tué lors de son retour parmi les vivants. Ici, Widrich manipule les temporalités pour confronter au présent des actes passés peu glorieux parmi lesquels il y a eu la confiscation des biens de la communauté juive d’alors (biens mobiliers, tableaux, parts de capital dans des sociétés). Ce subtile exercice est donc chargé de sens et ne manque pas d’interroger les spectateurs sur une situation présente, possible fantôme réincarné d’un passé pas encore hors d’âge.

Patric Chiha

Domaine (2010)

Avec Béatrice Dalle, Isaïe Sultan, Alain Libolt, Raphaël Bouvet, Sylvie Rohrer, Udo Samel

Pierre, un adolescent de 17 ans, passe tout son temps avec Nadia, une mathématicienne flamboyante d’une quarantaine d’années. Leur relation est amicale, ambiguë, presque amoureuse. L’anarchie qui règne dans la vie de Nadia fascine ce jeune homme au seuil de l’âge adulte. Mais Nadia est une femme blessée, dépendante de l’alcool. Petit à petit elle s’abandonne. Pierre pense pouvoir l’aider, la retenir…

Notre avis : **(*)

Le premier long-métrage de Patric Chiha met en scène un duo original composé d’une tante (Béatrice Dalle) et de son neveu (Isaïe Sultan). Deux protagonistes pour deux parcours en reflet : le récit d’une reconstruction pour elle et celui d’une émancipation et donc d’une construction pour lui.

Dans un monde où tout est mathématique et ordonné (postulat initial du film), l’évolution du nombre de robes dans une armoire sera la jauge symbolique d’un vide existentiel allant grandissant. Et comme les mathématiques sont aussi matières à itérations, Chiha contraint son duo d’acteurs à des marches certes bucoliques mais sans destination physique ou comportementale claire dans un film sombre dans sa colorimétrie et son sujet.

C’est finalement quand la parole est troquée pour le chant, quand la danse se substitue à la marche que le film alimenté d’un soupçon de « gasoline » se montre plus léger, plus aérien. Domaine prend de l’altitude, celle des massifs montagneux autrichiens où se niche le domaine annoncé par le titre. Les paysages recouverts de la blancheur immaculée d’une neige fraîchement tombée et les intérieurs baignés d’une lumière douce et réconfortante sont alors peut-être la promesse d’un nouveau départ chassant la mélancolie et les traumatismes.

Carte blanche : Und in der mitte, da sind wir (2014, Sebastian Brameshuber)

Avec Béatrice Dalle, Isaïe Sultan, Alain Libolt, Raphaël Bouvet, Sylvie Rohrer, Udo Samel

Ebensee est une petite ville autrichienne entourée de montagnes qui abritait un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2009, la cérémonie annuelle de commémoration du camp a été victime d’une agression par des adolescents du village. En suivant trois adolescents d’Ebensee aujourd’hui, le film trace le portrait d’une génération coincée entre passé et futur.

Notre avis : ***(*)

Ebensee, entre Munich et Vienne, compte moins de 8000 habitants et aspire à devenir ville. La construction en cours d’un grand centre commercial viendra servir cette ambition et couvrir quelques manques d’infrastructures communales. Durant la seconde Guerre Mondiale, un camp de concentration avait été établi sur les rives du Traun. Depuis, chaque année, ce passé douloureux est commémoré pour ne pas oublier.

Ebensee n’a rien du territoire « jeveux.com ». Les adolescents qui y vivent, au mieux mono-passionnés, en échec scolaire vivent au quotidien un apprentissage professionnel plus contraint que choisi. Des actes commis durant la guerre, ils ne savent rien se souvenant vaguement d’une visite des lieux lors d’une sortie scolaire et dont ils n’ont rien retenu ! Sebastian Brameshuber tire le portrait affligeant d’une génération autiste dont les « ambitions » prêtent à sourire… pour les plus avouables. Dès lors, autant se tourner vers les parents de ces rejetons. Mais là encore, le tableau n’est guère plus reluisant. Le passé, on l’élude, on ne souhaite guère en parler, et à fortiori, on refuse d’en discuter.

Und in der Mitte, da sind wir est un document sec, froid et affreusement réaliste. Sebastian Brameshuber signe le portrait d’une génération sans repère et désespérante. Une génération perdue ?

Barbara Albert

Cf. aussi Mademoiselle Paradis dans la section « Avant-premières »

Banlieue nord (1999)

Avec Nina Proll, Edita Malovcic, Michael Tanczos, Tudor Chirilà, Georg Friedrich, Martina Stojan

Vienne, fin 1995. Dans la banlieue nord, les destins de jeunes gens, leurs rêves, leurs frustrations, se télescopent brutalement sur fond de guerre en ex-Yougoslavie. Ce film vif et choral est représentatif d’une époque où Vienne est montrée comme un lieu, entre centre et périphérie, qui rend possible des communautés invraisemblables, dans une atmosphère de départ et d’espoir pour les jeunes générations.

Notre avis : **

En voix-off et en plusieurs langues, des fillettes expriment leur desseins pour leur vie d’adulte alors que défilent à l’écran leurs dessins enfantins. Dès cette première séquence, Banlieue nord fait entendre la Vienne cosmopolite avant de la montrer entre mêlant autochtones et réfugiés de l’ex-Yougoslavie.

Barbara Albert procède par montage alterné pour faire le récit au féminin de deux trajectoires. Il y a Jasmin la blonde (Nina Proll, Prix Marcello Mastroianni à la Mostra de Venise de 1999) et Tamara la brune (Edita Malovcic). Deux parcours féminins au sein d’une faune masculine réceptacle de tous les maux. La réalisatrice offre de la gente masculine, de tout âge, un portrait peu glorieux, radical et caricatural.

Il y a certes une troisième trajectoire mise dans l’objectif de la caméra. C’est celle de Valentin (Tudor Chirila) rêvant d’un exil aux États-Unis. Mais ce fil narratif secondaire ne contrebalance pas le déséquilibre constaté d’autant que l’homme Valentin n’est guère plus respectable que ses congénères. Ces trois parcours ont vocation à converger tôt ou tard en direction d’un épilogue qui n’effritera pas ce manichéisme.

L’alternance du montage technique de Banlieue nord réside aussi dans l’emploi d’images d’archives du conflit de l’ex-Yougoslavie où, là encore, des hommes détruisent des vies, un pays, une culture. De cette alternance le film de Barbara Albert hérite surtout d’un surplus de raccords visuels et sonores abrupts. Cette « politisation » cantonnée en toile de fond n’apparaît jamais autrement que plaquée sur un scénario cherchant maladroitement à mettre en avant quelques idées fortes.

Urba[Ciné]

Sélection de courts-métrages consacrés à la représentation de la ville au cinéma d’Autriche ou d’ailleurs.

Urba[Ciné] 1

- Martin pleure (16’, 2017, Jonathan Vinel) avec Paul Hamy, Clémence Diard, Sarah-Megan Allouch-Mainier

- Dansons maintenant (22’, 2017, Mathilde Buy) avec Saskia Cohen, Léo Curci, Sandrine Juglair, Frédéric Attard, Léa Noacco

- Et toujours nous marcherons (24’, 2017, Jonathan Millet) avec Yann Gael, Emilio Bissaya, Collin Obomalayat

- Déter (36’, 2017, Vincent Weber) avec Sébastien Weber, Antonin Schopfer, Vincent Weber

De cette première sélection de courts métrages, nous retenons Et toujours nous marcherons de Jonathan Millet dont voici le synopsis :

Ils sont ceux dont la marge est le territoire, ceux qui passent sans qu’on ne les voit. Ils n’ont pas de papiers et parlent mille dialectes. Simon débarque à Paris et suit leurs traces. Il plonge dans les tréfonds de la ville pour retrouver celui qu’il cherche.

Notre avis : ***

Des quatre courts métrages proposés, seul celui-ci cumule un sujet et le fait de s’y tenir de bout en bout. Si sa mise en scène n’a rien d’ostentatoire, Jonathan Millet maîtrise les composantes techniques de son filmage pour servir un scénario visiblement documenté.

Urba[Ciné] 2

- Les Indes galantes (5’, 2017, Clément Cogitore)

- Passée l’aube (23’, 2016, Nicolas Graux) avec Piotr Biedron, Tijmen Govaerts, Izabella Gwizdak, Lydia Indjova, Kuba Kesy

- Rojda (26’, 2017, Céline Baril) avec Jiyan Galip, Sebnem Ceceli

- Un point dans la foule (16’, 2017, Frédéric Bernard) avec Ibrahim Hadj-Taïeb

- Le chien perdu de François Mitterrand (30’, 2017, Alberto Segre)

Sans grande surprise, le prix du public devrait échoir à Alberto Segre, réalisateur du Chien perdu de François Mitterrand. Mais de cette seconde sélection de courts métrages, nous retenons plus volontiers la réalisation de Frédéric Bernard, Un point dans la foule dont voici le synopsis :

Chaque jour, Ibrahim se faufile entre les sirènes et les caméras. Chaque jour, à travers un dédale de béton, il rase les murs de la ville. Chaque jour, il joue du piano et nourrit une bête mystique. Mais un jour, il va fuir dans la forêt, magique.

Notre avis : **(*)

Frédéric Bernard a « bénéficié » d’un budget bien moindre que le probable futur lauréat. C’est donc dans une économie de moyens extrême (noir et blanc granuleux, son brut, casting limité à unique acteur) doublée d’une économie de dialogues (seuls quelques couplets d’une chanson seront entendus) que le jeune réalisateur parvient à fournir quelques plans inspirés sur l’urbanisme de la métropole toulousaine. Pour sa part, l’épilogue allégorique d’Un point dans la foule garde son mystère entier.

Mutations numériques

Les cinéphiles (2015, Maxime Solito)

Le cinéma français est-il assez diversifié ? Montre-t’il autant de genres et de cultures différentes que les autres pays du monde ? Ce documentaire interroge la cinéphilie moderne et ses problématiques à travers le témoignage de passionnés de cinéma via une série d’interviews croisées de personnalités fortes et variées (Céline Sciamma, Rafik Djoumi…).

Notre avis : **(*)

Ce documentaire de Maxime Solito se présente dans une forme des plus classiques. Ainsi se succèdent à l’écran des témoignages de divers intervenants illustrés par intermittence par quelques courts extraits de films de qualité (extraits rippés, streaming, basse et haute définitions) très variable. Parmi les interviewés, Céline Sciamma (réalisatrice, scénariste), Pacôme Thiellement (essayiste, réalisateur) et Rafik Djoumi (critique cinéma) sont les plus volubiles.

Dans Les cinéphiles, Solito vulgarise la cinéphilie et la cinéphagie. En France, là où 80% des films réalisés peuvent être rangés dans les catégories comédie, drame ou comédie dramatique, le constat semble limpide. Si le cinéma de genre – réduit ici aux films d’horreur et de science-fiction – existe encore, il est de moins en moins diffusé et donc de plus en plus invisible. De la politique des avances sur recette du CNC au pouvoir concentré entre quelques mains exclusivement masculines les causes sont multiples et variées. Le cinéma français distribué en salles tend ainsi à couvrir qu’une partie du public, de… « Bastille à odéon ».