Mis à jour le 8 juillet, 2025

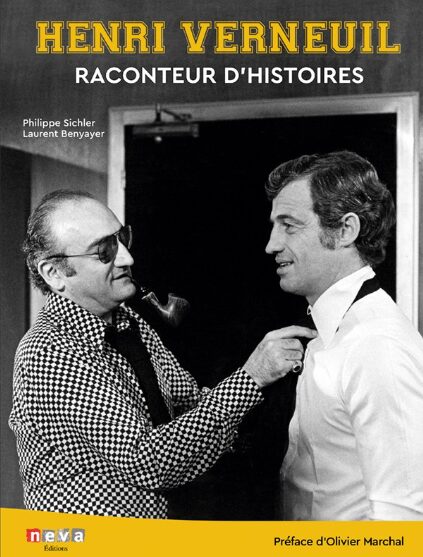

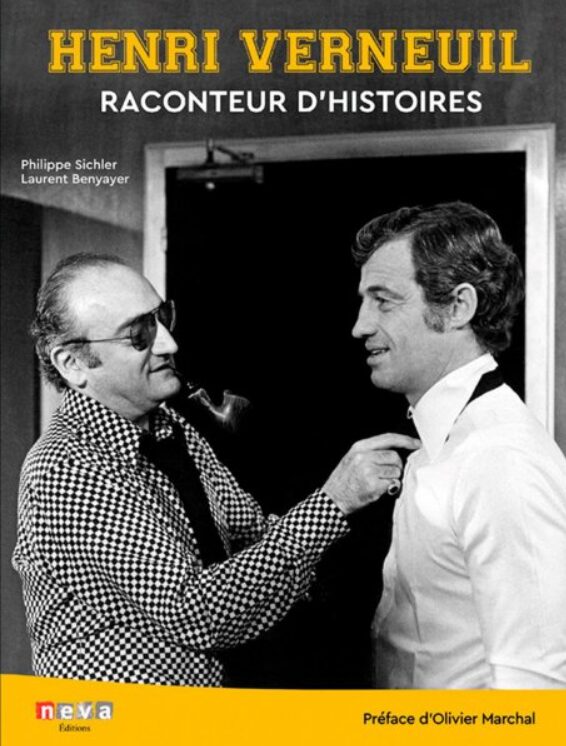

Verneuil, conteur d’histoire, signé Laurent Benyayer et Philippe Sichler, réhabilite une œuvre monumentale trop souvent réduite à l’étiquette de « cinéma de papa », par paresse critique ou snobisme cinéphile. Avec 91 millions de spectateurs et une domination du box-office pendant trois décennies, Henri Verneuil n’a pourtant jamais été adoubé par la cinéphilie dite légitime des Cahiers. Cet ouvrage entend corriger cette injustice en lui restituant la place centrale qu’il mérite dans l’histoire du cinéma français.

Structuré selon la chronologie de ses 34 longs métrages, le livre suit Verneuil de ses débuts jusqu’à sa mort. Chaque film fait l’objet d’un traitement approfondi : conditions de production, tournages, réception critique, tout est passé au crible. Le récit est étoffé par de nombreux documents d’archives — fac-similés, lettres, notes, coupures de presse — qui donnent chair à la méthode de Verneuil, artisan rigoureux, compositeur de récits taillés au millimètre. Si l’analyse s’appuie judicieusement sur les chiffres du box-office, elle survole parfois certains titres majeurs comme La 25e Heure (1967) ou Le Serpent (1973), sans y plonger aussi profondément qu’on pourrait l’espérer.

Le livre s’enrichit également d’éclairages inédits, notamment une passionnante étude de Stéphane Lerouge sur les musiques de ses films, qui éclaire la singularité sonore de l’univers vernellien. Avec ses 550 documents iconographiques rares ou inédits, l’ouvrage s’impose comme une archive précieuse de la carrière du cinéaste.

Tout commence en 1951 avec La Table aux crevés, premier volet d’une fructueuse collaboration avec Fernandel, qui culminera avec La Vache et le Prisonnier (1959) : 8 millions d’entrées pour une comédie devenue culte, qui scelle aussi la fin de leur tandem. Ce succès installe durablement Verneuil dans l’imaginaire populaire.

Les années 1960 voient Gabin entrer dans son univers, notamment avec Mélodie en sous-sol (1963), qui lui ouvre les portes d’Hollywood. Verneuil n’y sacrifie jamais sa patte personnelle, même dans les productions les plus calibrées. Il adapte notamment Simenon avec Le Président (1961), où Michel Audiard signe des dialogues d’une puissance oratoire rare, au service de luttes morales. Il transpose également Un singe en hiver (1962) de Blondin, et dirige avec une fermeté exigeante les plus grands acteurs de son époque : Gabin, Belmondo, Delon, mais aussi Anthony Quinn ou Henry Fonda.

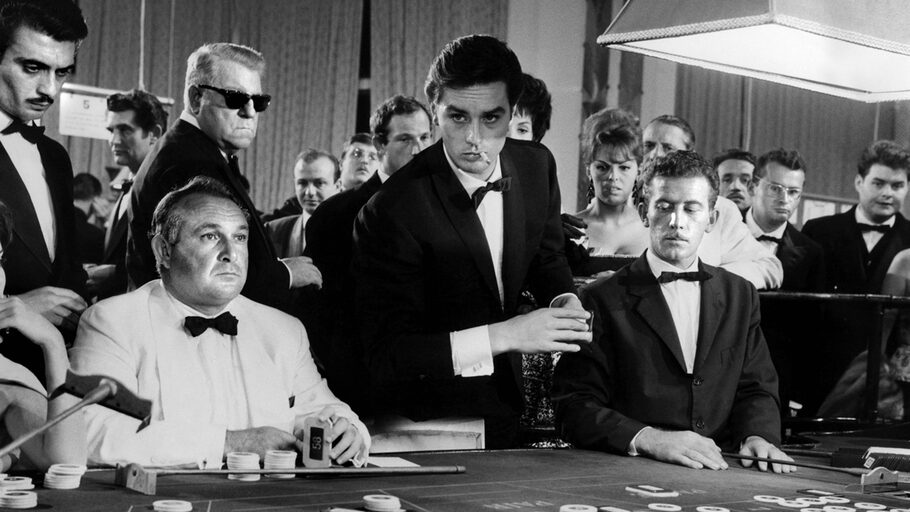

Cent Mille dollars au Soleil (1964)

Conteur populaire, Verneuil est aussi un cinéaste politique. Dans Des gens sans importance (1956), François Truffaut salue la justesse de son regard sur les fractures sociales. Et avec Mille milliards de dollars (1982), il signe une œuvre lucide et percutante sur l’impérialisme économique, dénonçant l’opacité des pouvoirs financiers avec une audace peu commune dans le cinéma français grand public.

Des gens sans importance ( 1956)

Le livre se clôt sur les témoignages d’acteurs, de proches et de cinéastes contemporains qui revendiquent une filiation avec Verneuil. Ces voix dessinent en creux le portrait d’un homme pudique, habité, transformant les contraintes du système en levier pour politiser le spectacle. Il prouve que le cinéma populaire peut être aussi un outil de réflexion.

Mélodie en Sous-sol (1963)

Henri Verneuil a façonné son œuvre dans la chair du récit et le rythme du montage. Loin des étiquettes réductrices, son cinéma exigeant mérite enfin d’être regardé pour ce qu’il est : un jalon majeur du cinéma français. Ce livre lui rend justice, avec la force tranquille des démonstrations patiemment construites.

Soyez le premier a laisser un commentaire