Mis à jour le 21 novembre, 2025

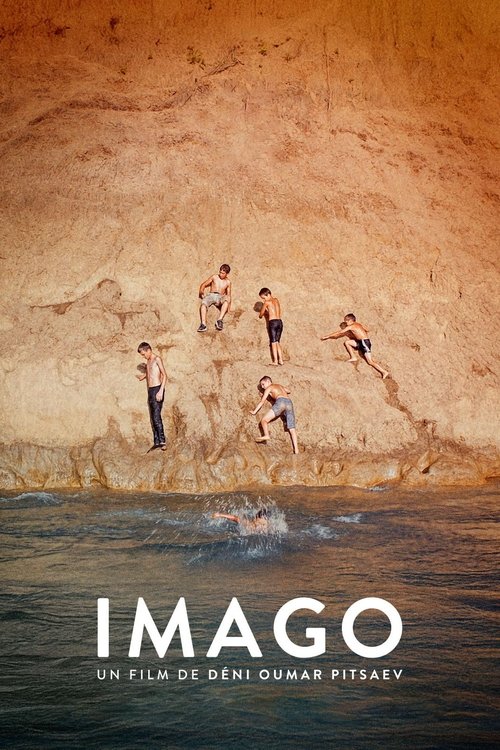

Nous vous proposons une rencontre avec Déni Oumar Pitsaev, réalisateur d’Imago, lauréat du prix French Touch du jury et de l’Œil d’or du meilleur documentaire au Festival de Cannes 2025, qui sort ce mercredi en salles. Entretien réalisé par Shiva Fouladi à l’issue de la reprise de la Semaine de la Critique à la Cinémathèque française.

Shiva Fouladi [S.F.] Merci beaucoup d’avoir accepté cet entretien. Vous étiez à Cannes en compétition à la Semaine de la Critique avec Imago, qui est un premier long-métrage documentaire, et votre film a eu un grand succès puisqu’il a gagné le prix French Touch du jury à la Semaine de la Critique et en plus le prix Œil d’or du Festival de Cannes, qui est le prix du meilleur film documentaire de tout le festival. Félicitations.

Déni Oumar Pitsaev [D.O.P.] Merci.

[S.F.] Avant qu’on commence à parler un peu du film, est-ce que vous pouvez vous présenter et parler un peu de votre parcours, de vos études, ce que vous avez pu faire précédemment dans le cinéma ? Est-ce que vous avez réalisé des courts-métrages ou autres ?

[D.O.P.] Dans mon parcours, j’ai fait une école de cinéma en Belgique qui s’appelle l’INSAS. C’est une école de cinéma très réputée à Bruxelles et j’étais dans le département de réalisation. J’ai fait deux courts-métrages, un documentaire et un hybride entre fiction et documentaire. Imago est un premier long-métrage documentaire et en ce moment je travaille sur un long-métrage de fiction.

[S.F.] Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Votre film parle de vous-même, le personnage principal qui retourne dans sa famille après avoir vécu plusieurs années en Europe. Vous venez de Géorgie, une région frontière entre la Géorgie et la Tchétchénie, et dans tout le film c’est la rencontre avec votre famille et le désir de trouver une pauvre racine. Qu’est-ce qui vous a mené à réaliser ce film ?

[D.O.P.] En fait, ce n’est pas vraiment un retour parce que je ne viens pas de Géorgie. C’est une enclave qui se trouve en Géorgie, une enclave tchétchène à la frontière avec les Tchétchènes. Moi, je viens de l’autre côté de la montagne, de la vraie Tchétchénie qui aujourd’hui se trouve en Russie. Comme je n’ai plus le droit de retourner en Tchétchénie – c’est très compliqué parce que la Tchétchénie fait partie de la Fédération de Russie, c’est encore une colonie –, ma mère m’a offert une terre qui se trouve de l’autre côté de la frontière, donc en Géorgie, au Pankissi, dans cette région peuplée par des Tchétchènes, une terre pour que j’aie quelque chose de tangible, une sorte de terre d’attache pour que je ne perde pas mes racines. C’était le souhait de ma mère. Tout a commencé par ce cadeau qu’elle m’a offert : « Voilà, maintenant tu as une terre, tu as quelque chose de tangible, de vrai. Tu peux avoir un vrai rapport avec cet endroit, tu as le droit d’y construire une maison et tu seras parmi les tiens. » C’est comme ça que cette aventure a débuté. Au début, je ne pensais pas du tout faire un film sur ce sujet et petit à petit c’est devenu une possibilité quand mon père m’a dit qu’il pourrait venir m’aider. Dans ce cas, cette terre pourrait être un endroit de réunion entre.trade les deux parties de ma famille, comme une sorte de terre de paix.

[S.F.] Quand je regardais le film, la question la plus importante que je me posais était la suivante : dans quelle mesure le film est une prise de vue du réel, c’est-à-dire que vous filmez des scènes qui se produisent naturellement devant vos caméras, ou alors les scènes qu’on voit sont-elles scénarisées ? et quid des dialogues ?

[D.O.P.] Le film est une coproduction entre la France et la Belgique. Pour tous les financements français, il faut écrire de grands dossiers et créer des traitements, des scénarios du réel qui n’existe pas encore. Le film était donc très écrit, mais pas mot par mot, pas chaque dialogue que les personnages vont dire, d’autant que je ne savais pas du tout comment ils allaient réagir. Ma mère, par exemple, dans les traitements faits avant le tournage, n’apparaissait pas : elle ne voulait pas être filmée ni venir au Pankissi pour le film. Mon père, que je ne connaissais pas très bien, je ne savais pas comment il serait. Dans la réalité, il parle énormément et il était très à l’aise. Tout cela n’était que des idées ou des projections que je pouvais avoir ; le réel était très différent. Par rapport à la mise en scène, il n’y a aucun dialogue écrit dans le film. Tout ce que disent les gens, ils le disent naturellement. La seule personne qui peut dire qu’elle joue un peu, c’est moi. Comme je suis le personnage mais aussi le réalisateur, je peux diriger la scène de l’intérieur. Quand je suis avec mon père ou avec ma mère, c’est moi qui oriente les discussions vers ce dont on va parler. Ils ne savent pas de quoi on va discuter ; c’est moi qui provoque les sujets. Mais comme ce n’est pas écrit, tout ce qu’ils disent, ils le disent naturellement en une seule prise. Il n’y a aucune scène jouée par personne et aucune scène refaite parce que je n’étais pas satisfait. Tout est vraiment incarné par le réel. Par exemple, les scènes avec les femmes autour de la table où l’on parle de liberté, d’argent : on a fait avec elles une autre scène mieux filmée, mieux cadrée, mais ce n’était pas naturel, ce n’était pas la même chose. J’ai préféré la toute première scène, un peu chaotique pour la mise en scène, les placements de caméra, où tout le monde parlait en même temps, mais beaucoup plus forte émotionnellement et très sincère. J’ai pris les choses qui n’étaient pas esthétiquement parfaites mais parfaites dans le sens émotionnel parce que c’était vrai.

[S.F.] Est-ce que vous avez tourné beaucoup de rushes ? Quel était le processus de montage ? Vous y avez passé beaucoup de temps ?

[D.O.P.] Pour quelqu’un ça peut être beaucoup, pour d’autres c’est très peu. Moi je trouvais ça correct. On a fait, je crois – je peux me tromper, je n’ai pas de chiffres exacts pour être à 100 % –, autour de 80 heures de rushes. Je connais des gens qui arrivent avec plus de 200 heures. Au montage, on a travaillé sur une longue durée et ça nous a pris sept mois de montage image. Il y avait deux monteurs qui ont fait deux travaux, c’est pour ça que c’était plus lent.

[S.F.] Dans à peu près toutes les scènes vous êtes présent devant (et derrière) la caméra. Était-ce compliqué de gérer les deux métiers à la fois ou souhaitiez-vous ne pas prendre un acteur à votre place ? Pensiez-vous que cela aurait pu être plus facile ? Était-ce très difficile de tourner de cette façon ?

[D.O.P.] Ce serait étrange que je prenne un acteur pour un documentaire très personnel qui m’incarne. Ce n’était pas facile, c’était ma première expérience comme ça. J’ai pris un assistant réalisateur personnel pour la mise en scène, qui est aussi réalisateur. Il était derrière un petit moniteur et ça m’a énormément aidé. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je dirigeais aussi les scènes de l’intérieur, ce qui n’était pas toujours facile, mais on avait un dispositif : on tournait une scène dans la journée et le lendemain matin on regardait tout ensemble avec l’équipe technique – chef opérateur, ingénieur du son, assistant et moi – pour voir ce qui allait, ce qui n’allait pas et comment améliorer les choses pour les prochaines scènes. Au début c’était compliqué mais après on a pris nos habitudes. On dirigeait jusqu’à la salle de montage : on prenait aussi les décisions artistiques.

[S.F.] J’ai vu dans le générique que vous avez un coscénariste. Qui est cette personne et comment avez-vous travaillé à deux pour élaborer le scénario ?

[D.O.P.] C’est Mathilde Trichet, ce n’est pas une coscénariste mais une co-autrice avec qui j’ai écrit le projet. Elle ne connaissait pas du tout cette région mais elle est venue avec moi une fois pour les repérages, un court voyage. Comme c’est l’écriture d’un documentaire, ce n’est pas vraiment un scénario avec tous les personnages et les dialogues, ce sont juste des projections. C’était pour m’aider à transcrire mes idées, faciliter la langue française, l’écriture des dossiers et réfléchir ensemble sur l’arc dramaturgique du film. Malgré le documentaire, c’est quand même raconter une histoire ; les règles sont les mêmes que pour une fiction.

[S.F.] Est-ce que vous avez des références cinématographiques, des cinéastes dont l’image, le style vous ont inspiré ? On peut penser par exemple à Kiarostami ou Nuri Bilge Ceylan qui ont tourné à peu près dans la même région, dans les pays voisins, et surtout il y a la question du rapport entre l’homme et le paysage comme on voit dans votre film.

[D.O.P.] Vous citez de bonnes références. Ma référence était quelqu’un de plus loin de cette région mais aussi dans une région montagneuse : les paysages de Galice en Espagne. C’est le réalisateur franco-espagnol Olivier Laxe avec son film Viendra le feu. C’est l’histoire d’un retour d’un personnage dans son village natal en Galice. C’est très fort comme film et l’image aussi. C’était une référence esthétique pour le film, même si finalement je m’en suis un peu éloigné. C’était une référence dans le dossier.

[S.F.] C’est très intéressant ce que vous dites parce que Olivier Laxe était présent à Cannes avec son nouveau film. Avez-vous vu son film ?

[D.O.P.] Oui, j’ai vu le film.

[S.F.] Et qu’est-ce que vous en pensez ?

[D.O.P.] C’est très différent de l’autre film. C’est une vraie expérience physique pour le spectateur, une vraie traversée.

[S.F.] À partir de quand – quand vous écriviez le scénario ou après au montage – avez-vous décidé de diviser le film en quelque sorte en deux parties ? Dans la première partie, c’est plutôt une ambiance matriarcale, on voit beaucoup de femmes au sein de votre famille, et vos très bons rapports avec votre mère. La deuxième partie au contraire est constituée d’un dialogue avec votre père, tourné en forme de balade dans la forêt. Comment avez-vous fait ce choix d’avoir ces deux parties l’une après l’autre ?

[D.O.P.] Les parties dans la forêt étaient très importantes pour moi. Je savais avant de tourner que ce serait une des parties clés du film. Quand c’était tourné, j’étais persuadé que la construction du film faisait tout pour arriver à cette partie avec le père qu’on n’est pas prêt à percevoir. La narration du film est assez douce jusqu’à ce qu’on arrive dans la forêt ; c’est là que ça culmine vers la fin et pas au milieu comme d’habitude. Cette narration atypique est faite pour déjouer l’attente du spectateur : les premières parties montrent mon arrivée, la découverte de l’endroit, on se dit peut-être que ce sera un film comme ça ; après l’arrivée de la mère ça change, ça devient plus intime ; avec le père ça change encore, on devient presque spectateur. Cette scène dure à peu près vingt minutes, peut-être plus, dans la forêt, et on ne laisse pas le spectateur partir ni à droite ni à gauche ; on le capte jusqu’à la fin. C’était une envie de performance physique aussi.

[S.F.] Il y a des mises en abyme dans le film, par exemple dans la scène dans la forêt où à la fin vous dites qu’on va finir sur le fait que vous avez envie d’être libre. C’est un clin d’œil au spectateur que tout ce qu’on voit est un film, prévu, avec des dialogues, etc. Était-ce quelque chose de pensé par vous d’avoir des petits moments de mise en abyme ?

[D.O.P.] Ce n’était pas pensé à l’écriture mais c’est venu plus au montage. Il y a plusieurs fois dans le film des scènes où la mère regarde la caméra, rappelle qu’il y a une caméra ; elle est avec les jeunes sur le terrain de foot qui regardent une caméra qui ne filme pas. Chaque fois c’est un rappel pour qu’on reste conscient que c’est un film qui se fait sous nos yeux. C’est un film performatif : on n’oublie pas que c’est un film mais c’est aussi réel. C’était important qu’on s’en souvienne. Lors des projections test au montage, les gens disaient que c’était tellement bien écrit, chaque dialogue, chaque scène, et on répondait que rien n’était écrit, c’est le réel. Au montage on a un peu abîmé le film pour qu’il ne soit pas trop lisse, trop parfait, pour qu’on se souvienne chaque fois que ce qu’on regarde est vrai, réel, en train de passer devant nos yeux, qu’on est témoin, qu’on participe et que j’offre cette intimité aux spectateurs pour partager, pour qu’ils soient avec moi à ce moment-là. Ce n’était pas prévu mais on a gardé tous ces petits rappels pour qu’on soit conscient qu’on voit un film qui se fait, qu’on ne sait pas où il va, qu’il n’est peut-être pas parfait mais que l’important c’est l’émotion. Dans la deuxième partie, comme la scène avec le père, c’est le film qui commence à nous regarder, nous les spectateurs.

[S.F.] Sur le fond, le film parle de la condition féminine, notamment dans la scène où on voit les femmes parler de leurs conditions, de la liberté qu’elles souhaitaient mais n’avaient pas, mais surtout parle de l’exil, de la situation de quelqu’un qui a immigré, qui revient, du déracinement, de la recherche de racines. Pour vous, qu’est-ce que le film raconte sur l’exil ?

[D.O.P.] Je crois qu’il n’y a pas de chemin de retour. Je ne sais pas si c’est triste ou non mais il faut accepter cela. Je voulais venir dans cet endroit et faire ce film aussi pour mieux dire au revoir ; ce n’est pas un retour pour moi. C’est un retour pour dire au revoir, passer à autre chose et embrasser une vie plus large qui offre beaucoup plus de choses. Il y a plein de sujets dans la vie qui dépassent juste ma région. Pour moi c’était important de voir que ce n’est pas juste un retour parce qu’on ne peut pas retourner dans un pays qui n’existe pas. Le retour c’était vers l’enfance où tout est beau, innocent, sans contrainte, avec la liberté de l’enfant. Il n’y a rien de plus universel qu’être un enfant : un enfant de n’importe quel pays se comprend mieux que des adultes. Je voulais retourner à l’enfance et quand je suis retourné dans cette région j’ai compris que je ne peux pas y retourner, que je ne peux plus retourner en Tchétchénie telle que je l’imaginais, la rêvais ou m’en souvenais. Il faut accepter le réel tel qu’il est. Si on part d’un endroit, c’est fini. On a les liens mais ce n’est plus pareil. On est un peu entre deux mondes et on n’est jamais vraiment à sa place éternellement. On peut s’adapter mieux mais on ne sera jamais vraiment à sa place. C’est un peu triste mais c’est à nous de faire un nouveau monde, de trouver sa place dans l’exil ou en soi. Ça peut être encore plus tragique comme pour le jeune garçon, un ami que je raconte sur place, qui est exilé ou étranger dans son propre pays, dans sa propre région. Ça c’est encore plus dur. En même temps c’est un au revoir très doux, plein d’amour. C’est cette envie d’être individu mais aussi d’appartenir à un groupe plus large que son individualité. Ce n’est pas l’envie de couper les liens ou de dire je veux être libre et indépendant. En même temps je suis attaché à quelque chose, un clan, une communauté plus large que soi-même. C’est quelque chose que j’aime beaucoup ici mais je ne veux pas vivre que dans ça, ni dans un individualisme presque stérile. C’est une utopie d’essayer de combiner les deux, de prendre le meilleur des deux côtés pour être plus accompli et heureux.

[S.F.] Comment avez-vous vécu l’expérience cannoise ?

[D.O.P.] Sur le moment je ne réalisais pas ce qui se passait. J’étais très content mais en même temps c’était sur l’adrénaline, il se passait plein de choses, c’était intense. J’étais frustré de ne pas avoir le temps de voir tous les films que je voulais. J’étais à la fois spectateur et participant avec le film. J’étais le premier surpris d’être sélectionné à la Semaine de la Critique en compétition avec un documentaire. Ce n’était pas du tout le parcours que j’imaginais pour le film donc j’étais un peu sonné par tout ce qui s’est passé. Après, quand je suis rentré, je suis tombé malade, j’ai eu le Covid, j’ai passé deux semaines au lit et je n’ai pas eu le temps de fêter et de dire « Ah voilà, j’étais à Cannes ». Là je suis à Marseille pour les reprises de la Semaine de la Critique. Avant-hier j’étais à Paris au CNC parce que le film était projeté là-bas et aujourd’hui ce sera à Marseille. Je commence à rencontrer les spectateurs, à être dans un vrai échange et pas dans une bulle, une sorte d’apnée.

[S.F.] Est-ce que vous avez eu le temps de montrer le film aux personnes qui y ont participé, votre mère, votre père, et quelles ont été leurs réactions ?

[D.O.P.] Un des personnages, le jeune garçon qui n’est pas nommé dans le film, est venu à Cannes pour la première et ma mère est venue aussi. Elle a vu le film pour la première fois à Cannes lors de la première mondiale. Elle était assise à côté de moi, très émue, elle a pleuré, elle a ri, elle était une bonne spectatrice. Elle était très contente pour le film, très émue. C’était la première fois qu’elle voyait son ex-mari à travers l’écran. Je voyais son corps réagir au film, elle le vivait très physiquement. C’était drôle et émouvant.

[S.F.] Est-ce que le film a eu un impact positif sur le rapport avec votre père ? Parce que dans le film, à la fin, on voit que c’est un rapport un peu conflictuel.

[D.O.P.] C’est conflictuel mais à la fin je fais la paix avec lui. Il est tel qu’il est, il y a des circonstances dans la vie qui influencent qui nous sommes. Ce n’est pas aujourd’hui que je vais changer mon père comme il ne pourra pas me changer. À la fin ce n’est pas un conflit mais on accepte que nous sommes différents, que nous avons des parcours très différents, qu’on ne peut plus changer le passé. Pour moi c’était important de nommer les choses et de parler. Le dialogue est possible mais il faut laisser les choses telles qu’elles sont, accepter qu’on ne se comprendra peut-être pas mais qu’on reste père et fils et qu’on garde ça en tête.

[S.F.] Le film va sortir en salle en France le 22 octobre. Est-ce que vous vous attendez à pouvoir toucher un public large ou des cinéphiles qui aiment bien le cinéma documentaire ?

[D.O.P.] On espère avec Élisabeth, ma distributrice, qu’il sera large. Le film est tellement personnel que j’avais peur qu’il reste trop personnel mais finalement il s’ouvre beaucoup. Il touche beaucoup de gens. Il est plus large que ce que j’imaginais, ça me rassure, ça me surprend. J’espère que viendront non seulement ceux qui aiment le cinéma documentaire mais ceux qui aiment le cinéma, qui partageront ces émotions. On réussit pas mal à dialoguer, à être à l’écoute dans un temps où on devient de plus en plus polarisé. Ce film ferait du bien aux spectateurs.

[S.F.] Dernière question : est-ce que vous pouvez développer un peu plus sur votre prochain projet ? Vous en avez parlé un peu au début. Vous allez tourner quand ? C’est quoi l’histoire ? Ça se passe en France ou ailleurs ?

[D.O.P.] Je ne peux pas dire trop de choses encore mais c’est un film coproduit entre la France, l’Autriche et l’Espagne, trois producteurs. Il sera tourné en Europe sur l’île de Grande Canarie face à l’Afrique. C’est une île très particulière. Le film s’appellera Mass Palomas. C’est un film sur l’amour inconditionnel d’un endroit qui n’est pas fait pour ça, une sorte de station balnéaire construite dans les années 80, toute bétonnée, artificielle, tournée vers le tourisme de masse avec les hôtels all inclusive. Dans cet endroit il y a deux personnages perdus. À Palomas il fait beau sept jours sur sept. C’est une bulle artificielle. C’est un film très différent, cette fois-ci pas personnel. Je suis réalisateur, c’est une fiction coécrite avec une scénariste. Je ne joue pas dedans.

[S.F.] Merci beaucoup.

[D.O.P.] Merci à vous.

Soyez le premier a laisser un commentaire