Mis à jour le 3 septembre, 2025

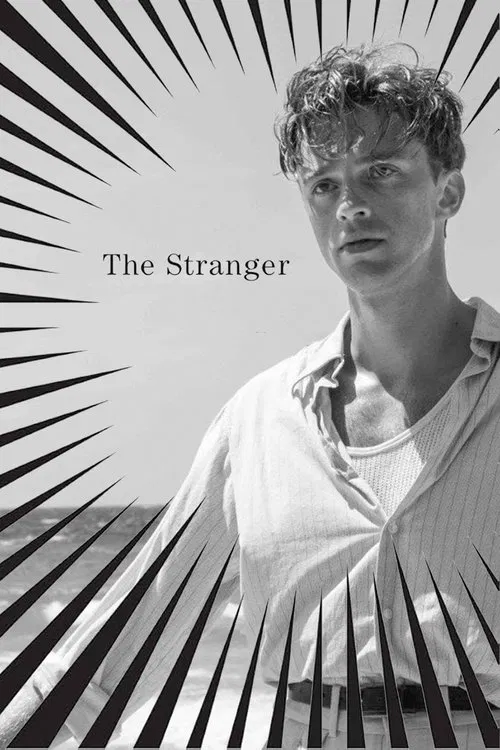

Un film de François Ozon

Avec: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Swann Arlaud, Denis Lavant, Jean-Charles Clichet, Jean-Benoît Ugeux

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

Notre avis 1: ****

Avec L’Etranger François Ozon propose une adaptation parfaite du roman de Camus: un film qui révèle le potentiel cinématographique de ce chef-d’œuvre littéraire et permet de constater à quel point le style d’écriture simple et factuel de Camus se prête idéalement à être incarné à l’écran. Ici l’impression de simplicité vient du fait que tout dans le travail d’Ozon semble juste et naturel, tout est bien pensé, employé avec le bon dosage: l’utilisation parcimonieuse de la voix-off, les retours dans le temps, l’image en noir et blanc (le sublime travail de Manu Dacosse avec la lumière du jour), la musique, les décors réalistes, et le jeu à la fois très puissant et maîtrisé de Benjamin Voisin, qui affirme son talent en réussissant un rôle aussi complexe. Voisin a compris le rôle de telle façon qu’il vit dans la peau de Meursault, comme si le personnage est écrit sur mesure pour lui.

Plus de 80 ans après la publication du roman, la pensée de Camus nous trouble toujours, peut-être plus encore aujourd’hui. En regardant le film, nous trouvons que la position du roman par rapport au contexte colonial dans lequel il s’inscrit, est particulièrement troublante. Par ailleurs, Camus attaque frontalement, notamment à travers la séquence du procès, l’esprit moralisateur de la société qui entoure son personnage. Pour toutes ces raisons, nous apprécions le geste – courageux – d’avoir réalisé cette adaptation, nécessaire.

Notre avis 2: **

L’étranger colle avec la pensée de Camus, et en cela, il questionne, tout autant qu’il perturbe, par le peu de clés qu’il donne quant à la façon de l’interpréter, par l’ambivalence de la démonstration, à la fois simpliste et terriblement complexe. Comme s’il fallait être armé pour comprendre l’absurdisme, la pensée Camusienne, qui prend ses distances avec l’existentialisme et le nihilisme. Comme beaucoup Ozon le confesse, il avait lu le livre trop jeune. Nous aussi, et nous ne nous sommes pas replongé depuis dans le livre, tout au plus a-t-on pu lire différentes positions sur Camus, 65 ans après sa mort, qui ont pu alimenter des journaux d’opinion. S’il s’est lancé dans cette adaptation, c’est qu’il fut frustré de ne pas avoir pu monter un projet plus personnel, une histoire de suicide; replonger dans Camus lui a semblé une évidence, un défi d’autant plus intéressant à chercher à relever que nombreux furent ceux qui le déconseillèrent, arguant de l’impossibilité de l’adaptation de l’étranger à l’écran, Visconti lui même n’y étant pas parvenu (Ozon complétant en séance de presse que pour lui le projet eut du revenir plus naturellement à Antonioni).

En collant assez justement à la pensée de Camus, sans trop la pousser dans ses retranchements, tout au plus en la mettant en contexte et en l’écrémant, l’adaptation de François Ozon, nous renvoie à l’impression initiale que le livre avait laissé. Celle d’avoir un beau film (ou texte) au service d’une pensée qui trouble, par ses différents niveaux de lecture et ses partis pris formels, complexe et simple à la fois, qui dénonce sans dénoncer, exposant une morale (ou une absence de morale) qui interroge en soi. Le point de vu abordé (celui du coupable) dérange plus encore, – ceci étant bien le but – puisqu’il n’est fait finalement que peu de cas de la victime, désigné comme « un arabe », c’est à dire comme un homme de deuxième catégorie dans le contexte de l’époque (et aurions nous envie de dire dans celui d’aujourd’hui encore). Ozon ayant envie de resituer un peu cela, il se permet de démarrer le film par des images d’archives de l’Algérie française, avec le discours de l’époque, exotique. Il se permet aussi de bien montrer que le cinéma à Alger était interdit aux « indigènes ». L’étranger, le film, conserve quelques phrases et passages du film, mais il n’en reprend que quelques extraits révélateurs, et la trame d’ensemble, Ozon préférant rajouter deux scènes hors livre, mais aussi ne pas recourir à une voix off tout au long du film (comme avait choisi de le faire avant lui Visconti dans son adaptation). Cet homme que nous voyons, qui s’étonne le premier de ne pas ressentir, vise l’acte extrême qui le condamnera. Mais cet emprisonnement sera pour lui presqu’une libération, lui permettant de sentir vivant, de ressentir, de comprendre qu’il avait été heureux et qu’il aimait, Marie d’un côté, sa mère de l’autre. Cet appel à la compréhension de la psychologie de l’assassin, cette explication de texte qui questionne le contexte ambiant, va de pair avec une condamnation de l’époque (nous sommes tous coupables, nous sommes tous condamné). Voilà précisément ce qui peut nous échapper, et résister à notre capacité à entendre la puissance du texte, du raisonnement, et le génie de Camus; puisque ce qui aurait été naturellement au premier plan (la folie, l’acte criminel, le point de vu des victimes) se trouve relegué en hors champ que le lecteur/spectateur doit de lui même remettre au cœur de sa pensée (l’indifférence de Meursault renvoie à sa propre indifférence). D’autres grands écrivains tels Doistoievski (Crime et Chatiment ou les frères Karamazov), se sont aussi évertués à pénètrer dans le courant de pensée du criminel (ou de l’innocent qui se considère coupable, Dimitri Karamazov)? d’autres encore, dans celle de l’homme qui désespéré nourrit une réflexion sur ce que fut sa vie, et ce que doivent être ses derniers jours (Brazillac, le feu follet). Ceux-là ne produisent pas du tout cet effet d’aversion, de trop grande distance, qui peut nous déranger avec le concept retenu par Camus. Doistoievski dans sa démarche littéraire démontre une volonté de comprendre pour pardonner, une vision morale très forte plus accessible. Dans celle de Camus (mais aussi de Sartre), au contraire, se détache une volonté de ne pas chercher à comprendre, comme si la cause était perdue d’avance, une forme de défaitisme et de renoncement, un abandon de la question morale sur le principe du « à quoi bon » ; pourtant Doistoievski fut nihiliste… A ce niveau, nous rejoignons Ozon quand il affirme que le cinéaste qui eut été tout indiqué pour transposer Camus serait Antonioni. Si l’on considère Profession reporter, où un personnage se met en danger pour pouvoir respirer et revivre de nouveau, nous ne sommes pas si loin de Camus. Mais dans l’étranger, le concept va beaucoup plus loin, la pulsion de mort va de pair avec la pulsion de vie, jusqu’à légitimer la pulsion de mort, ou la mort de l’autre elle même. Perturbant, d’autant que comme nous le lisions, c’est au spectateur (au lecteur) de se former son propre jugement, et cette grande ouverture, que l’on retrouve ici, demande maturation pour pouvoir pleinement s’y retrouver. Et peut être est-ce à ce niveau que l’Etranger reste inadaptable, car pour le reste, Ozon nous laisse penser exactement le contraire, tant l’écriture ciselée de Camus semble avoir au contraire été pensé pour le cinéma (à l’instar de Japrisot par exemple). Ajoutons enfin que l’indication de François Ozon donnée à Benjamin Voisin de réviser le carnet du cinématographe de Bresson se prêtait effectivement bien pour approcher Meursault, que son choix de vouloir filmer physiquement Rebecca Marder et Benjamin Voisin est plus discutable, et que le noir et blanc, s’il permet de transposer dans une époque, présente deux inconvénients vis à vis du texte: il ne permet ni de restituer le bleu du ciel et de la mer omniprésents, ni l’éblouissement du soleil et de la ville d’Alger (ici Tanger en lieu et place pour le tournage).

Soyez le premier a laisser un commentaire