Mis à jour le 6 janvier, 2026

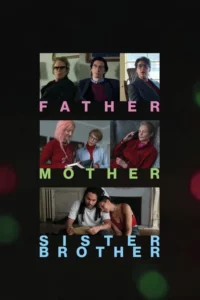

Un film de Jim Jarmusch

Avec: Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, Tom Waits, Mayim Bialik, Vicky Krieps, Indya Moore, Luka Sabbat, Sarah Greene, Françoise Lebrun

Des frères et sœurs séparés se retrouvent après des années de séparation, obligés de faire face à des tensions non résolues et de réévaluer leurs relations tendues avec leurs parents émotionnellement éloignés.

Notre avis: **

Soyez le premier a laisser un commentaire