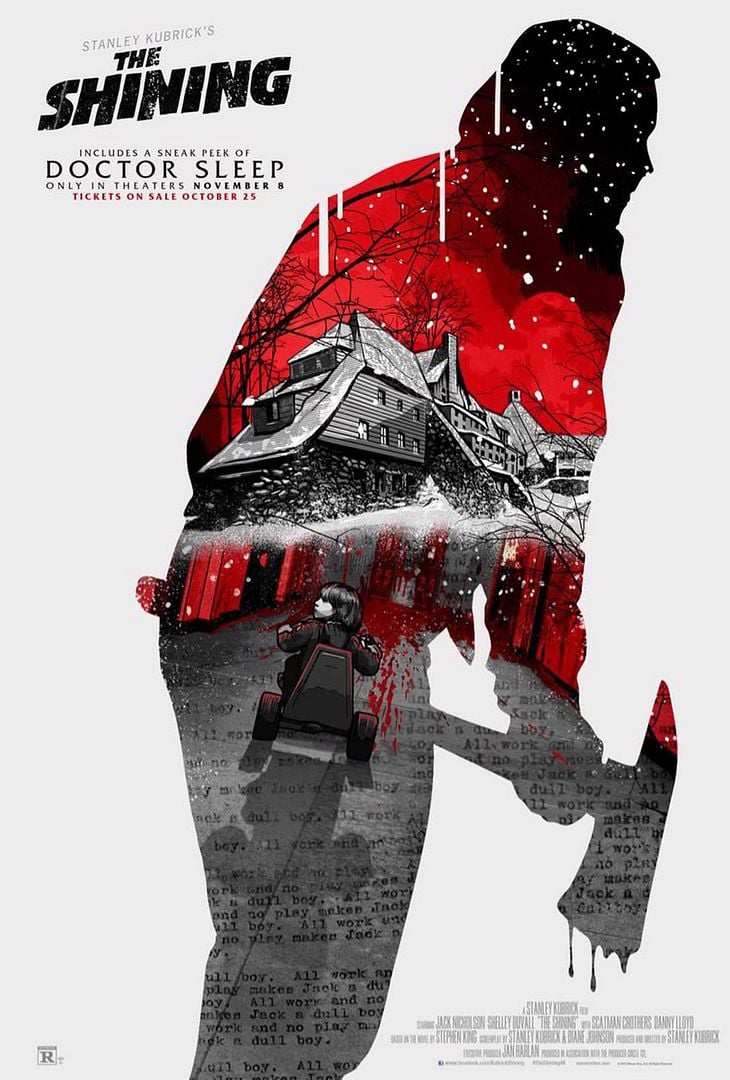

Nous regardons certains films, puis les oublions. D’autres, en retour, ne cessent de nous regarder. Shining, quarante cinq ans après sa sortie, continue de hanter l’histoire du cinéma — non comme un simple classique de l’horreur, mais comme un objet mental qui construit une architecture du doute. Il revient, cycliquement, dans les images, les références, les vidéos explicatives, les mèmes sur les réseaux sociaux…

À l’heure où le cinéma semble saturé de récits sur la santé mentale, sur les traumatismes, sur les figures du « père toxique », Shining fait exception : non parce qu’il parlerait mieux de la folie, mais parce qu’il en propose une tout autre lecture. Kubrick ne cherche pas à l’expliquer. Il ne la psychologise pas. Il la fabrique. Il la met en scène comme un système total, où tout — l’espace, le langage, le cadre, le motif — concourt à une unique logique : celle d’un récit piégé, d’un monde clos, où la subjectivité n’a plus de prise.

Alors plutôt que de se demander si le héros principal, Jack Torrance, est fou, s’il est possédé, ou si l’hôtel Overlook est réellement hanté, il nous faut peut-être poser la question autrement : et si Shining n’était pas un film sur la folie, mais un film né de la folie ? Et si Kubrick ne représentait pas une chute, mais construisait une machine dans laquelle tout serait déjà écrit — y compris la disparition du sujet ?

Une topologie impossible : l’espace comme piège mental

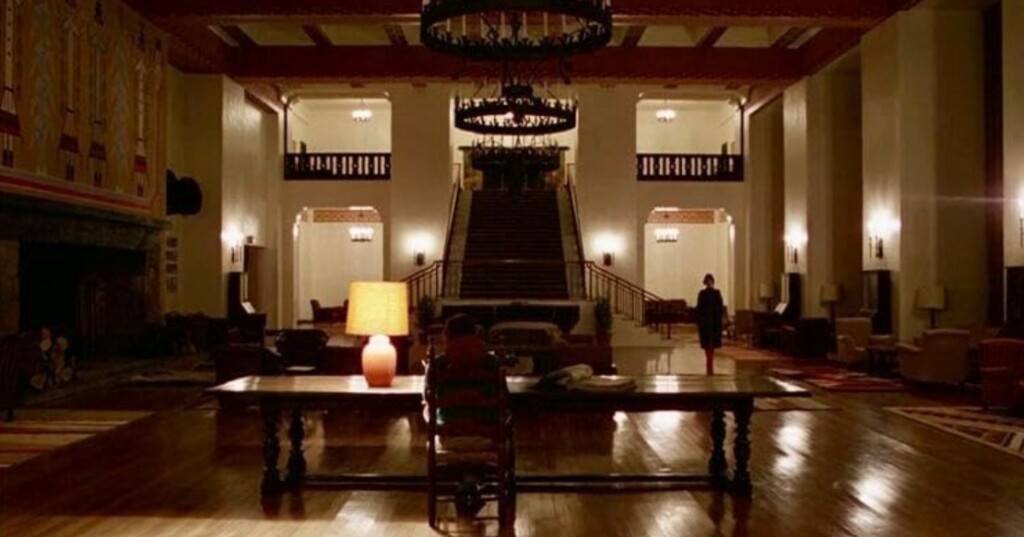

L’une des grandes forces de Shining tient dans l’utilisation perverse de l’espace. Kubrick a bâti un hôtel dont l’architecture défie les lois de la cohérence spatiale. Certains couloirs mènent à des pièces qui ne peuvent pas exister. Des fenêtres donnent sur des espaces aveugles. Le plan global de l’hôtel, impossible à reconstruire, produit un sentiment diffus d’instabilité. Nulle bizarrerie, juste une stratégie. Le spectateur, d’abord rassuré par l’aspect familier du bâtiment — sa symétrie, ses longs couloirs, son mobilier cossu — perçoit peu à peu un malaise diffus : l’espace ne tient pas, il trahit, il se referme sur qui s’y trouve. L’instabilité qui en découle, pourtant jamais nommée ni même soulignée frontalement, devient une composante centrale du film. Elle rend caduque toute possibilité de fuite, de réassurance, de maîtrise.

Mais plus troublant encore, cette architecture semble animée d’une volonté propre. Elle dirige les déplacements, organise les rencontres, enferme les personnages dans des trajectoires hors de contrôle. L’hôtel s’affirme comme un labyrinthe mental, un cerveau aliéné dont les synapses prennent la forme de couloirs et de portes. De cadre, l’espace devient sujet. Dans l’hôtel, Jack ne sombre pas dans la folie; il entre dans une structure qui pense pour lui. La mise en scène, d’une précision clinique, épouse ce dérèglement. Les plans fixes, les travellings lents, les cadrages frontaux construisent une logique filmique rigide, presque géométrique, dont le spectateur est lui-même prisonnier. En rendant visible la rationalité de l’espace, Kubrick crée un paradoxe : il en révèle finalement sa folie.

L’Americana comme mythe toxique

À première vue, l’Overlook est un sanctuaire du confort américain, une synthèse d’éléments esthétiques issus de la culture bourgeoise du XXe siècle. Tout y respire la stabilité, la réussite, l’histoire : boiseries élégantes, tapis orientaux, fresques murales, mobilier massif. On y croise des références à l’art déco, à l’artisanat amérindien, à une certaine idée de l’hospitalité à l’américaine. En un mot : l’Americana. Ce terme désigne un ensemble de représentations idéalisées de la culture américaine : ses icônes domestiques, ses décors de western, ses banlieues figées dans les années 1950, ses hôtels de montagne… Un folklore national, reconduit par le cinéma et la publicité, et dont l’apparente chaleur cache une profonde violence.

En effet, bâti sur un cimetière amérindien — fait mentionné en passant, comme si ce détail n’avait pas d’importance — l’hôtel de Shining suffit à ouvrir une brèche dans la fiction d’une Amérique pacifiée, triomphante. L’Overlook représente une chambre noire de la nation, une compression de tous ses non-dits : colonialisme, extermination, négation de l’autre. Il devient alors le symptôme spatial d’un malaise historique et la famille Torrance en est à la fois le produit et la victime.

Les Torrance — Jack, Wendy et Danny — incarnent un idéal de la famille blanche américaine, dans sa version la plus épurée : un père, une mère, un enfant, venus s’isoler dans un écrin de nature pour que le père puisse enfin écrire. Mais cet idéal repose sur une double promesse profondément enracinée dans l’imaginaire américain : celle que l’isolement permet la régénération, et que la famille suffit à elle seule à produire du sens, du lien, de la création, l’hôtel devenant le théâtre de ce fantasme. Promesses utopiques qui se transforment en impasses. Jack n’écrit rien, ou plutôt, il écrit à vide. Wendy, reléguée au rôle de ménagère, se fige dans une terreur infantile. Danny, l’enfant, voit ce que les adultes refusent : la répétition, les meurtres, les fantômes. Loin de fonder une cellule autonome, la famille se désintègre dans un espace trop chargé de mémoire. Kubrick suggère que l’idéal américain repose sur des fondations fragiles -voire pourries, que toute tentative de retour à cet idéal ne peut que conduire à la violence.

Le motif comme mécanisme d’aliénation

Kubrick ne cherche pas à introduire la folie de manière évidente, mais petit à petit, par la répétition. Shining est traversé de motifs visuels récurrents : moquettes aux motifs géométriques, rideaux épais, murs recouverts d’ornements, couloirs démesurés. La caméra elle-même devient motif, notamment dans les longs travellings qui suivent Danny sur son tricycle, et qui semblent épouser parfaitement la logique de l’hôtel. Ces mouvements révèlent peu à peu l’inconsistance des règles du lieu. La symétrie parfaite des plans accentue le déséquilibre entre les volumes, montre des perspectives qui s’étranglent et des distances qui se dilatent sans raison. Les couloirs semblent trop longs pour leur fonction, les plafonds trop hauts ou trop bas selon les pièces, les cadrages toujours trop centrés, comme s’ils tentaient désespérément de contenir quelque chose qui déborde. Le cadre, chez Kubrick, est un piège. Il enferme le personnage dans une image trop parfaite, trop droite, trop froide — jusqu’à ce que cette maîtrise même devienne source d’inquiétude.

Jack, en parallèle, s’englue dans sa propre répétition. Il ne parvient pas à écrire autre chose qu’une phrase vide de sens, répétée des centaines de fois à la machine : « all work and no play makes Jack a dull boy ». Le langage devient boucle, il se déréalise. Jack ne pense plus, il tape. L’écrivain se mue en automate, extension de la machine, plus que créateur. Ce geste répété où s’exprime la folie d’un homme dissimule une critique plus large du sujet moderne, de l’auteur, réduit à une fonction dans un dispositif qui l’absorbe.

Métalepse et effondrement du récit

Un gouffre narratif s’ouvre avec la dernière image du film, une photographie de 1921 où le visage de Jack figure parmi les convives d’un bal d’époque. Elle ne confirme pas la possession démoniaque ou la folie clinique : elle déstabilise les frontières du récit lui-même. Jack se serait-il déjà rendu dans cet hôtel ? L’épisode narré s’inscrit-t-il dans un cycle parmi d’autres, une boucle d’une série infinie de répétitions ? Le portrait collectif introduit une métalepse à l’effet dérangeant : le personnage semble traverser les couches du récit pour rejoindre une strate plus ancienne, plus profonde, antérieure au film lui-même.

L’histoire que l’on pensait suivre depuis un point de vue extérieur se retourne alors sur elle-même. La fiction en devient autoréflexive. Jack n’est plus un personnage qui agit : il est une fonction, un rouage dans un récit dont la mécanique dépasse toute individualité.

Avec Shining, Kubrick compose un film total sur la folie — une folie conçue non comme trouble personnel, mais comme un système. L’hôtel se révèle une machine à rejouer la même histoire, à dévorer ceux qui y pénètrent, à plier les individus à sa logique de répétition. L’espace devient cerveau, les motifs deviennent langue, et les personnages ne sont plus que des figures traversées par un récit ancien, obsédant, cyclique. Kubrick cherche à nous montrer que tout récit, poussé à l’extrême de sa logique, finit par engendrer ses propres monstres. Et que dans les couloirs sans fin de l’Overlook, ce que l’on entend hurler, ce n’est pas un homme devenu fou, mais le langage lui-même qui tourne à vide.

Soyez le premier a laisser un commentaire