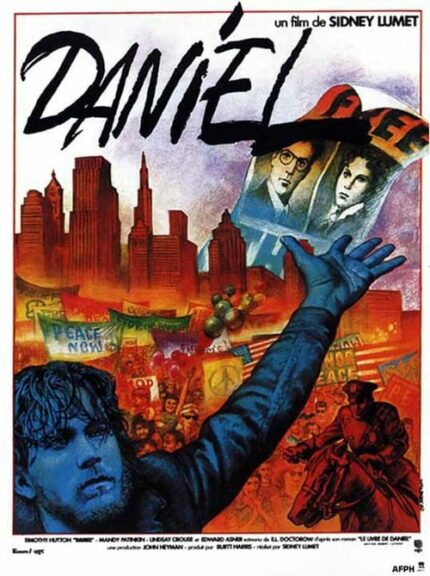

Au milieu des années 50, Rochelle et Paul, communistes américains, ont été accusés d’espionnage au profit de l’URSS. Quinze ans plus tard, leur fille Susan devient militante politique. Son frère Daniel cherche à oublier. Mais, suite à un événement tragique, il doit se replonger dans l’histoire familiale…

Sidney Lumet, cinéaste majeur n’est que rarement cité lorsque l’on évoque le Nouvel Hollywood, où de nouveaux auteurs américains, inspirés par la Nouvelle Vague française, ont voulu prendre les caméras pour narrer une Amérique qui ne soit pas celle des Studios, une Amérique idéologiquement politisée et gangrènée, une Amérique rongée de l’intérieur, avec ses délaissés et son lot de tourments. Cassavetes, Coppola, Scorcese et son scénariste Schräder, De Palma, Bogdanovitch, Kubrick, Pakula, Ashby, Friedkin, Altman, Hopper, Altman, Lucas, Spielberg et Cimino sont les noms les plus souvent cités. Mais à leurs côtés, deux Sidney, auxquels le festival Lumière a su rendre hommage ces deux dernières années, en rapport à l’ampleur de leur filmographie, pourtant plus méconnue, ou connue plus partiellement, – nous pouvons dire qu’ils sont autrement moins vénérés que les premiers cités – filent des œuvres pour partie plus accessibles, pour partie plus ardue. De Lumet, beaucoup ne connaissent que ses œuvres considérées phare, celles avec Al Pacino, Un après-midi de chien, plus encore Serpico, son premier film Douze hommes en colère, son dernier 7h58 ce samedi là, qui reprend assez maladroitement les bases d’Un après-midi de chien, ou encore sa comédie musicale avec les deux enfants stars Michael Jackson et Diana Ross, le Magicien d’Oz (The Wiz).

Mais entre temps, Lumet, a réalisé quelques chefs d’œuvre à l’écriture particulièrement soignée, comportant différentes strates, qui se distinguent par une capacité à saisir, restituer, amplifier et surtout interroger, profondément interroger. Ainsi d’Equus, de The Network, par exemple. Qui pour se souvenir que Lumet eut également sa place régulière au festival de Cannes avant les 70, avec trois films Long Voyage vers la nuit (Long Day’s Journey Into Night), La Colline des hommes perdus (The Hill), Le Rendez-Vous (The Appointment) puis de nouveau en 1992 avec Une étrangère parmi nous (A Stranger Among Us), à Berlin, où douze hommes en colères reparti avec l’Ours d’or en 1957, et où fut projeté Une espèce de garce (That Kind of Woman) en 1959, Le Prêteur sur gages (The Pawnbroker) en 1964, Le Groupe (The Group) en 1966 puis 40 ans plus tard Jugez-moi coupable (Find me guilty), ou enfin que le festival de Venise convia dans sa sélection Le Prince de New York (Prince of the City) ?

Ainsi, qu’il est bon de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Lumet, de replonger dans la complexité de son cinéma, dans un temps où le cinéma industriel tend à se standardiser plus que chacun aurait pu l’imaginer, où les nouveaux auteurs sont marginalisés, restreints dans leurs ambitions, les anciens sanctuarisés jusqu’à ne plus pouvoir proposer autre chose que ce qu’ils ont déjà proposés, et où pourtant, peut être plus que jamais, le monde avance dans une direction inconnue, aux dangers multiples, délétère. Plus que jamais, de nouvelles boussoles sont nécessaires, que l’on ne peut attendre que de l’art, puisque les politiques, les religions et le système capitaliste qui mènent la barque ne peuvent être rangés qu’au rang des accusés. Qu’il est bon de se voir proposer dans nos cinémas français, une version restaurée d’un film de Lumet, très injustement resté secret, tant ses qualités sautent aux yeux, tant il témoigne d’une époque révolue, alerte sur celle-ci, et en écho, résonne avec la notre, née sur les cendres de son évanescence, mais qui en reproduit les travers, tel un cancer en récidive. Qu’il est bon de s’appuyer sur une observation fine, sur une critique frontale qui ne se cache pas, nullement empêchée, et qui présente les choses dans leur complexité et non de la façon si réductrice ou si courte de pensée que le brouhaha médiatique nous impose (Lumet voyait si juste avec The Network …). Daniel, titre qui, peut-être inspira Ken Loach et son I, Daniel Blake, dénonce l’Amérique, son système de pensée, comme le réalisateur anglais dénonce le système britannique, mais dans des styles incomparables, si ce n’est que l’un comme l’autre en parlant d’une situation localisée parviennent à saisir la question universelle qui l’entoure.

Daniel, permet à Lumet de se saisir d’un sujet qui aura remué l’Amérique de l’après guerre, lorsque la Guerre Froide constituait la nouvelle menace, que la vision américaine devait l’emporter sur toute doctrine contraire, générant dans le pays une chasse aux sorcières peut être sans précédent: l’affaire des époux Rosenberg, accusés d’espionnage pour la Russie en rapport avec leur activisme de gauche, passibles de la peine de Mort.

Il nous semble important de prévenir nos lecteurs qui ne connaissent pas précisément cette affaire, ni son sort, de procéder dans un ordre strict: d’abord découvrir l’éclairage qu’en donne Lumet, surtout sans en connaître le dénouement, puis ensuite se renseigner pour se forger son opinion. Il en va d’une composante essentielle à la réception du film, qui s’évertue à respecter une chronologie double, qui maintient en haleine. [Ce plaisir nous fut hélas interdit la faute à une présentation qui précédait la séance, certes très enrichissante, et enthousiaste, mais qui interdisait de fait le regard vierge].

Contrairement à ce qui peut se lire ici ou là, qui, certes, peut s’entendre, Lumet ne met pas en question les actes des parents Rosenberg – certains aiment à dresser un parallèle avec ce qu’ils considèrent comme la présente radicalisation des idéaux de gauche, et ainsi, exprimer malgré eux, leur propre opinion politique – mais la peine de mort, la société américaine toute entière, ses dysfonctionnements multiples, que ce soit du côté de la psychiatrie ou de la justice. Plus encore, le regard du réalisateur épouse celui de son héros, Daniel. Il nous traduit son mal-être, sa souffrance, son chemin pour se construire, et surtout nous montre le lien très fort et indéfectible qui l’unit avec sa sœur. Eux seuls peuvent se comprendre, mutuellement, aucune personne extérieure ne vit pas dans la même réalité et ne peut les juger, eux, les victimes collatérales.

Lumet,adapte ici The Book of Daniel d’E. L. Doctorow, à qui l’on doit également Ragtime qu’adaptera Forman, et trouve ici un procédé narratif élégant et vertigineux. L’élégance et le vertige naissent de ce choix fort de parvenir, en s’intéressant à l’intériorité de ce jeune homme, affecté, blessé, en quête de compréhension de ses émotions, du monde qui l’entoure, à raconter, avec une force rare, la violence du monde extérieur, des opinions d’autrui, de la vindicte comme de la bien-pensance, mais aussi, avec une très grande justesse, une autre histoire, très intime également, de son alter-ego, qui traversant les même interrogations vit les choses intérieurement d’une manière qui se manifeste différemment. Daniel ne pourra s’intégrer sans douleur à la société américaine sans un chemin introspectif qui puisse expliquer les zones d’ombres de l’affaire, ses propres démons. En quête de paix intérieure, il se confronte à l’un des plus grands paradoxes qu’il soit, celui d’aimer sa sœur, mais de ne plus pouvoir souffrir de partager ses souffrances avec elles, d’être amené à devoir s’en libérer.

Au delà de la question politique, Lumet et Doctorow, touchent à une question psychologique imminemment complexe, en montrant, plus que jamais, qu’un trauma commun ne produit pas nécessairement des effets similaires sur les personnes, en fonction de leurs vulnérabilités, de leurs personnalités. Les mécanismes de défense qui se mettent en place, que ce soient le déni, les lubies, la colère, la prise de distance, le besoin d’affirmation, de reconnaissance, se mêlent avec des aspirations simples, être aimé, aimer, se construire, trouver sa place. Survivre, d’abord, puis vivre, enfin.

La caméra de Lumet, et les mots de Doctorow (les dialogues sont remarquables de précision et d’intelligence), permettent également de se saisir des questions connexes à la psychologie de Daniel et de sa sœur. Que propose la société pour les aider ? Que peut-elle faire ? Peut-on guérir d’un mal ainsi profondément inscrit ? Et ici, le vertige tient d’une part au fil qui différencie Daniel de sa sœur, lui restera sur celui-ci, elle en tombera, d’autre part, à la question sensible du regard des autres sur le mal-être. Il tient également au parcours émotionnel de Daniel, qui sera amené à se remettre en question, dés lors qu’il se sentira coupable, bien malgré lui, car son intention était aidante, du basculement de sa sœur du côté de l’autodestruction. L’institution psychiatrique, le jugement de la société, se trouvent alors métaphoriquement et magistralement mis en miroir du fait originel, de l’institution judiciaire américaine. Il s’agit de mettre à mort, de condamner, des personnes, de les exclure, car elles expriment des opinions que la majorité considèrent comme dangereuses. Etouffer, faire taire, exclure, puis mettre à mort, directement, ou indirectement. Il tient enfin à la part de chance qui fait qu’une personne s’insère dans la société, y prospère ou s’y broie.

Sidney Lumet réussit le très difficile pari de mêler intensité et finesse d’observation, pour nous proposer un triple portrait saisissant d’acuité (Daniel, sa sœur, et l’Amérique). Il réussit également le tout aussi difficile pari formel de confronter des images du passé avec des images d’un présent (en 1983) et de parvenir à les lier sans coutures apparentes, sans même que le rythme ne pâtisse de ce que la disruption s’érige en concept principal. Il réussit, enfin, mais il ne pouvait le prédire, à ce que son film 40 ans plus tard, ressorti d’on ne sait quel grenier, propose un nouveau vertige, celui de confronter non plus deux, mais trois époques, 2023, 1983 et 1953, pour en arriver à cet inexorable constat, les choses ont changé en apparence, mais les même phénomènes continuent de s’observer, les même stimulus provoquent les mêmes réactions.

Lumet considérait Daniel comme son meilleur film, quand la critique lui opposa une vision certes humaniste mais idéologique et naïve. Oui Lumet nous parlait d’amour, d’un monde imparfait et espère un monde meilleur (quelle utopie !), mais, dans le même temps, comment peut-on parler de naïveté quand le constat posé était si amer, si brutal, et, quelque part misanthrope ? L’humanité dont Lumet fait preuve en s’intéressant à ce que ressentent des délaissés ne fait que répondre à une humanité qu’il exècre, celle qui pousse à l’aveuglement, à mettre la poussière sous le tapis, à feindre qu’il n’y pas de problème, ou à le déplacer. Cette thématique le hantait, comme nous hante la musique finale de Daniel This little light of mine interprétée par Caroline Doctorow (la fille du romancier) ou la remarquable interprétation de Timothy Hutton dont les yeux humides semblent poser la question: si un individu vient à flancher, à s’en retourner contre la société, à qui la véritable faute, à l’individu, à la société ? Les larmes de Daniel précédaient les nôtres, dans un plan final superbe, réconciliant le jeune homme avec l’espoir, avec son passé, en écho de l’ouverture du film, elle aussi passionnante et de toute beauté. Ainsi, qu’il est étrange que Daniel soit resté invisible si longtemps tant il fait la synthèse du meilleur de Sidney Lumet. Dans Daniel, il y a Equus, The network, et même Serpico réunis.