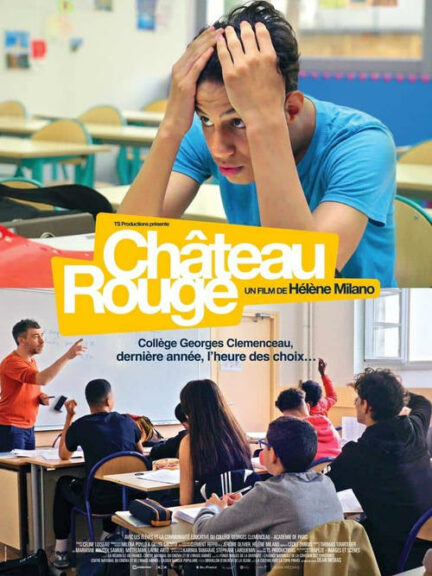

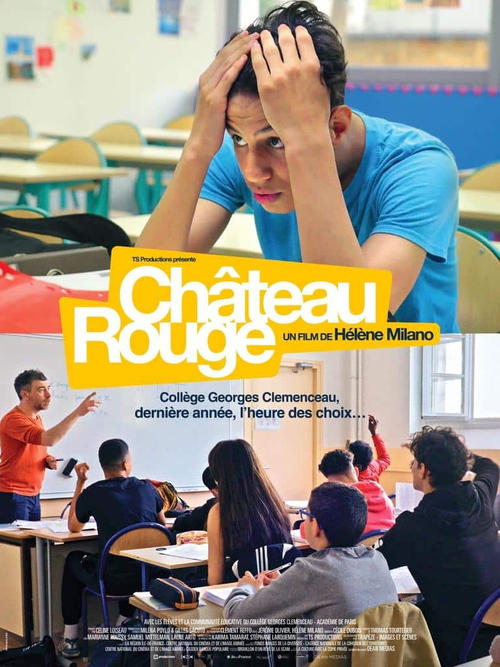

Après Les Roses Noires, qui se penchait sur les jeunes filles des cités, et Les Charbons Ardents, sur la place de la virilité dans les lycées professionnels, Hélène Milano signe son cinquième documentaire : Château Rouge. Ce récit, ancré dans la réalité du quartier de la Goutte d’Or, à Paris, se déroule dans le collège Georges Clémenceau. À travers une année scolaire post-Covid, le film nous plonge dans les défis quotidiens d’une classe de 3e, ainsi que dans la quête d’identité et d’orientation des jeunes, une période charnière où leur avenir semble suspendu à un système éducatif qui, loin de les soutenir, parfois les écrase.

Donner la parole à une jeunesse invisibilisée

Château Rouge rend hommage à ces jeunes souvent invisibilisés. Loin de se limiter à une retranscription de leur quotidien scolaire, le documentaire leur laisse la parole, au-delà des préjugés et stéréotypes, pour exposer leurs espoirs et leurs doutes. Le film permet ainsi à ces jeunes de se libérer des jugements externes et de dévoiler des réalités plus complexes que celles généralement dépeintes dans les médias. Leur parcours semble davantage tendu vers une quête de libération de leur condition sociale et de leur quartier. La voie royale pour eux n’est donc pas celle des grandes écoles prestigieuses comme Louis-le-Grand ou Henri IV, mais celle qui leur permettrait de s’arracher à leurs déterminismes sociaux et de se frayer un chemin loin des stéréotypes imposés par leur milieu.

Un dispositif filmique immersif

Le film d’Hélène Milano mêle habilement des séquences de cours, où les élèves se confrontent à la réalité de l’école, avec des moments plus introspectifs lors des ateliers. L’un des plus marquants consiste en des lectures d’extraits de Virginia Woolf dans un atelier dédié où un espace où les jeunes, souvent à la recherche de repères, trouvent un moyen d’expression et de réflexion. Ces ateliers, loin d’être un simple exercice académique, deviennent un moyen de se projeter au-delà des murs du collège, offrant une bouffée d’air frais dans un contexte social et économique souvent pesant. Ces moments intenses révèlent les préoccupations personnelles et sociales des adolescents. Le montage permet de souligner l’enfermement moral de ces collégiens. L’espace confiné du collège insiste sur la tension qui régule leurs actions avec leur environnement.

La danse comme espace de liberté

Les jeunes s’émancipent par la parole, mais aussi à travers des scènes de danse minutieusement chorégraphiées. Ces instants, chargés d’énergie, illustrent leur désir de se libérer des contraintes sociales et scolaires et de revendiquer leur place dans un système souvent indifférent. La danse leur offre une échappatoire, une expression authentique contrastant avec la rigidité de l’univers éducatif. En se réappropriant leur corps, ils affirment leur identité et leur besoin de liberté.

Entre détermination et résignation

Château Rouge témoigne de la résilience de ces adolescents, qui luttent contre un système scolaire et social qui semble les cantonner à leur quartier. Certains avancent avec détermination, tandis que d’autres semblent résignés, à l’image de ce jeune qui, après avoir rêvé de devenir journaliste, se rabat sur un projet plus pragmatique : conseiller clientèle dans une banque. À travers leurs luttes et leurs aspirations, Hélène Milano nous offre un portrait poignant de ces jeunes, en quête d’un avenir au-delà de leur condition.

Un cri de résistance

Le documentaire pose une question essentielle sur le rôle de l’école dans les inégalités sociales. Château Rouge nous pousse à réfléchir sur un système éducatif qui ne permet pas toujours à chacun d’accéder aux mêmes chances. Grâce à une ambition esthétique forte, un cadrage soigné et un montage qui met en avant l’engagement des équipes pédagogiques, le film dépasse le simple documentaire social. Il devient un cri de résistance, un appel à repenser notre modèle éducatif français.

Une école aux illusions perdues

Mais Château Rouge n’est pas seulement un portrait de jeunes en quête de sens et de liberté ; il interroge aussi la manière dont un quartier, une classe sociale et une identité sont façonnés par des forces institutionnelles. À travers l’histoire de ces jeunes, le film questionne la notion d’appartenance : à quel moment peuvent-ils réellement se réapproprier leur destinée, eux qui sont souvent réduits à leur origine sociale ? Le documentaire met en lumière une vérité dérangeante : si l’école est censée être le lieu de l’égalité des chances, elle ne fait que maintenir les divisions, sans offrir de réelles possibilités d’ascension sociale. En suivant ces jeunes, Hélène Milano nous pousse à repenser une société où chaque individu devrait pouvoir se définir librement, au-delà des étiquettes imposées par leur milieu.