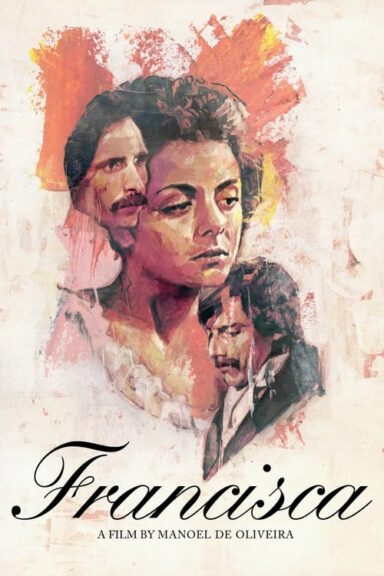

L’amour tragique de deux hommes pour une femme dans le Portugal aristocratique du milieu du siecle dernier. Dans les années 1850, au Portugal, l’écrivain Camilo Castelo Branco et

son ami José Augusto tombent amoureux des deux sœurs Owen. José

Augusto est épris de Marie, mais c’est Fanny qu’il enlève une nuit…

Troisième pièce d’une tétralogie de l’amour frustre comprenant « le Passe et le Présent » (1972), « Benilde ou la Vierge mere » (1975) et « Amour de perdition » (1978), ce drame révéla le cinéaste portugais au public francais.

De la très riche œuvre du maître portugais, Manoel de Oliveira, dont on a longtemps pensé qu’il était indestructible tant il résistait à l’épreuve du temps et continuait, passés les 90 ans, d’explorer, d’interroger par son cinéma intemporel et hors convention, à l’instar d’un Bergman qui sur le tard continua de proposer des œuvres particulièrement fortes, il nous est donné de découvrir un film, qui, lorsqu’il fut présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 1981, interrogea les critiques sur ce qui leur était donné au juste à voir.

Manoel de Oliveira s’intéresse en effet, pour ce qui était son sixième film, à une histoire, à une forme littéraire, et à une forme cinématographique, chacune singulière à sa façon. L’histoire, dont il s’agit, celle de Francisca, se prêtait particulièrement bien à une adaptation cinématographique, à plus d’un titre. Premièrement, Manoel de Oliveira en avait eu vent au delà même de tout écrit, au sein de sa belle famille qui relayait, avec un certain détail, en héritage familial, le triste sort qui fut réservée à la véritable Francisca, dans les années 1850. Triste sort, qui nourrît également la littérature de l’un des deux protagonistes principaux, victime collatéral tout autant que bourreau, qui devint célèbre peu de temps après la mort, et le mystère qui l’entourait, de Francisca, en la personne de Camilo Castelo Branco. Manoel de Oliveira ne s’y trompe pas, il complète sa connaissance du sujet, des lectures de l’oeuvre de ce dernier, mais aussi du livre d’Agustina Bessa Luis consacrée à Fanny Owen (Francisca en portugais), et relève les attraits de ce récit, dense, mystérieux, témoignage d’une époque et d’une façon de pensée jusqu’au-boutiste, ambivalente, mêlant sacrifice, perversion, austérité, sacralisant les passions, leurs ardeurs, le désir, tout en proscivant leurs manifestations, dans une logique de pensée qui magnifie le mot au détriment des actes et des instincts. Ce récit glace, dérange, déroge, mais aussi, quoi qu’il ne s’inscrive nullement dans une aspérité religieuse, pourrait être, et Oliveira décide d’en effleurer la possibilité dans un savant dosage entre candeur et subtilité, le portrait d’une Sainte, d’une martyre, victime d’une pensée, d’un courant de pensée, d’une époque particulière marquée par la décadence. Oliveira trouve donc un sujet qui permet d’embrasser une ambition narrative double, celle qui permet de marier – puisqu’il s’agit également de mariage – la petite et la grande histoire, de toucher , à travers un portrait personnel et intime à un horizon universel, à une part d’obscur qui se cache en tout homme.

La littérature s’invite alors en repères, en ligne directrice. Oliveira les emprunte en grande partie, et le défi est de taille, aux œuvres de Camilo Castelo Branco, que l’on pourrait situer quelque part entre Sade, Proust, Chateaubriant, Laclos, Cervantes, et Byron, dont il est d’ailleurs grandement question. La pensée, fine, articulée, complexe, participe à des raisonnements théoriques appuyés sur les affres de la passion, le désir, l’impossibilité du bonheur conjugal, mais la nécessité vitale de la passion, fut-elle destructrice, pour des âmes imprégnées par le romantisme, ou le post-romantisme. Elle donne lieu également à des sarcasmes, des maximes, de nombreux traits d’esprits, façades que Fanny décèle chez ses deux courtisans, à qui elle donne le change, là aussi, avec beaucoup d’esprit, d’aplomb, et surtout d’acuité. Ses propres pensées contrastent et saisissent par leur rapport au réel, qui semble avoir quitté ses prétendants, aveuglés par leurs dévorantes passions, le jeu dangereux auquel il s’adonne, et leurs contradictions. Les amours seront bancales, les hauts succèdent au bas, les passions aux doutes et jalousie, elles seront surtout non consommées. De ce jeu de séduction vertigineux, ne naît réellement que la frustration qui envahit peu à peu chacun des protagonistes et l’enferme dans une inéluctable souffrance, dans un rapport amour-haine dévorant, dévastateur.

Aussi, la forme cinématographique se doit de rendre grâce à ses mots, à ses Lettres. Oliveira ouvre et clôt Francesca, par des lectures à voix hautes d’échanges épistolaires. Il rend ici grâce, tout en donnant la première note, qu’il ne cessera de poursuivre. Aussi, le défi qui se présente à lui dans son développement impose d’instaurer un rapport entre la mise en scène, les images et les mots qui mettent exclusivement en lumière ces derniers. Il s’agit d’offrir un écrin qui permette au spectateur de peu à peu se laisser envoûter par la poésie, de saisir la complexité de la pensée, ses méandres, ses zones d’ombres comme sa puissance. De se laisser émouvoir aussi, non par les larmes, mais par le seul pouvoir des mots. Si le thème de la décadence, les costumes d’époque, la scène de bal, peuvent laisser à croire que le classicisme à la Visconti serait la forme appropriée et retenue, il ne s’agit là que d’un faux-semblant. Aussi, Oliveira expérimente une mise en scène radicale, particulièrement épurée, et n’hésite pas à proposer des plans saisissants, où le mouvement ne trouve que peu de places, où tout semble figé, en miroir du drame passionnel qui se joue, en miroir de la froideur des esprits emprisonnés dans leurs errements. Les images semblent pensées le plus souvent pour servir le texte, le mettre au centre, mais parfois se font révélatrices d’un hors champs jusqu’ici tenu à l’écart (certains ont utilisé l’expression de parole visuelle pour évoquer cette façon de faire particulière à Oliveira). Découvrir Francisca demande, du fait de son texte élaboré et de son rigorisme formel, une concentation importante, et le spectateur qui s’y sera risqué en sera doublement récompensé. Primo, bercé par la mélancolie ambiante, il se pourrait qu’il se laisse envoûter sans crier gare. Deuxio, la seconde partie du film réserve, sur le plan formel, des expérimentations très surprenantes, que ce soit au niveau de la musique (qui s’invite en contre-ton très étonnant, puisqu’elle accompagnerait bien plus volontiers des thrillers polanskien ou des films de genre), mais aussi des angles de caméra, qui là aussi, convoquent un style particulièrement antagoniste de tout ce que le film aura jusqu’ici proposé.

Découvrir l’œuvre de Manoel de Oliveira à travers Francisca présente assurément le risque de s’en détourner ou de passer à côté de son génie (nous ne pouvons que vous enjoindre à commencer, par exemple, par La Lettre), par son côté peu accessible, mais redécouvrir son cinéma ou l’approfondir nous semble a contrario une opportunité à saisir, à l’occasion de cette restauration initiée par la cinémathèque portugaise quarante ans après la naissance du film.