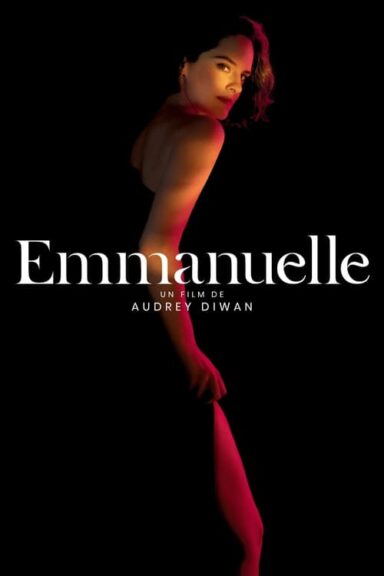

Emmanuelle par Audrey Diwan nous est présenté à profusion comme une réappropriation du roman éponyme de Marayat Bibidh (signé sous son nom de plume Emmanuelle Arsan), à l’heure où le regard féminin commence enfin à avoir cour. En somme, un film qui, outre sa fonction purement cinématographique, s’inscrit dans une mouvance politique, et cherche à contribuer, à sa manière, à changer le regard. Just Jaeckin et son producteur, s’étaient en 1974 saisi du phénomène littéraire Emmanuelle pour de bien moins nobles raisons… Sans que leur film ne multiplient les scènes dénudées comme cela se fera plus tard au détriment du scénario et des dialogues, ou ne versent du côté de la pornographie, le coup médiatique très réussi, fut, lui aussi, à sa manière, un coup politique: il se jouait du scandale entretenu par les médias pour déplacer les mamies, les papis et toute la famille dans des salles obscures -et non plus des ciné-club, curieux de ce spectacle rince-l ‘œil, s’érigeant en emblème de libération des mœurs. Le film ne s’embarrassait guère de trahir totalement le message de son autrice, sa qualité littéraire, son esprit libertaire et émancipateur, et d’entretenir la culture du viol (la question du consentement n’était visiblement pas centrale dans l’esprit des auteurs)- enfin analysée et dénoncée de nos jours, mais nous y reviendrons, ce débat nous semble dépasser la simple question critique cinématographique – , ce qui ne l’empêcha pas de connaître un succès retentissant – on peut parler de phénomène Emmanuelle, qui perdura lorsque le film fut ensuite diffusé sur petit écran – et démocratisa totalement le cinéma érotique, et plus tard pornographique, ayant des influences premières sur la société française giscardienne, prude, conservatrice, fort peu libérée à qui on donnait enfin à voir ce qui d’ordinaire ne se voyait pas, appartenait à la sphère unique du privé. Ce puritanisme d’époque n’avait que trop duré, 68 étant passé par là, les omerta sur la question du désir devaient tomber, le film de 1974 surfa sur cette vague, jusqu’à en devenir un marqueur.

Une question se pose donc très rapidement à nous: quelle audience vise, en 2024, Audrey Diwan avec son Emmanuelle ? Vise-t-elle, elle aussi, un succès publique, populaire, à parler au plus grand nombre, afin de diffuser son message ? S’inscrit-elle pleinement dans la mouvance féministe, notamment la plus radicale, qui appelle à un renversement pur et simple ? Jaeckin se servait du scandale et non du langage cinématographique à proprement parler (les seules qualités esthétiques du film touchent à son orientalisme, c’est à dire à quelque chose d’extrinsèque qui ne puisse être raccroché per se aux talents de ses auteurs, même si parmi les techniciens embarqués sur le film quelques uns accompagnaient régulièrement Truffaut, à commencer par Jean-Louis Richard à qui l’on doit le scénario) pour naturellement attirer le chaland; le mot était posé sur la table, EROTISME, et ses effusions se colportaient à grands renforts publicitaires portés par le questionnement autour du scandale. Diwan s’inscrit-elle donc aujourd’hui dans une logique marketing apparente, provocante et avide ?

Les premières images, les premiers mouvements de caméra, les premiers pas, les premiers sons, les premiers mots, mais aussi et surtout les premiers silences livrent leur part de vérité. Peut-on parler de film érotique, à portée populaire, quand les références formelles, qui sautent aux yeux de manière aussi manifeste, de Wong Kar-Wai à Hou Hsao Hsien en passant par Sofia Coppola, convoquent un langage cinématographique raffiné, sur laquelle la réalisatrice semble avoir apporté la plus haute attention ? Audrey Diwan semble s’être en premier lieu lancé un défi esthétique, peut-être aussi pour dépasser ses productions précédentes, et s’affirmer plus encore comme une réalisatrice qui compte, trois ans après connu la notoriété -qui oblige – sur la scène internationale avec le Lion d’or pour L’évènement en 2021, récompense obtenue davantage pour ses qualités narratives, d’interprétation mais aussi sa portée politique, que pour ses qualités esthétiques à proprement parler (le travail de reconstitution historique était intéressant, la mise en scène efficace, mais l’esthétique d’ensemble ne se démarquait pas nécessairement des autres films en compétition cette année-là, le choix du format d’image carré pouvant d’ailleurs rappeler le format télévisuel). Le film semble donc s’adresser à un public cinéphile, et contrairement au film de Jaeckin il fait donc appel à l’intelligence du spectateur, à sa cérébralité bien davantage qu’à son voyeurisme de bas étage, à son appétit cinématographique plus qu’à la promesse d’un émoustillement ou d’un émoi. Cette ambition artistique, jadis, n’eut pas condamné nécessairement l’ambition populaire, In the mood for Love, Lost in translation conjuguèrent ainsi succès critiques et d’audience (à moindre titre Les fleurs de Shanghai ou 2046, succès essentiellement critiques) .

Une autre question s’invite alors en corollaire, pourquoi avoir précisément choisi d’intituler le film Emmanuelle si ce n’est pour épouser l’ambition mercantile du projet précédent ? Et surtout, qui est cette Emmanuelle dont le film taira le nom de tout son long, une jeune femme française à l’identité et aux ressentis qui tardent à se révéler au spectateur ?

Là aussi, il nous semble que les références parlent pour le film, cette Emmanuelle là ne se poserait-elle pas en femme universelle, digne représentante de toutes les femmes comme pouvait l’être Madame Chan dans In the mood for love, où Charlotte dans Lost in translation ? Le bovarisme se cache et s’invite derrière ce portrait de femme en transit, qui entame une réflexion sur elle-même, ses désirs au sens large, et dont les états d’âmes et les interrogations philosophiques embrassent tout à la fois une dimension sociétale d’actualité et une portée universelle. Diwan choisit bien moins de s’attarder sur le sensoriel, malgré elle – dans les faits elle s’y attarde, on peut même parler de contemplations inabouties – pour mieux revenir à qui animait également Marayat Bibidh, une réflexion et un parti-pris en résultant quant aux fantasmes et le danger que ceux-ci obligent à braver. Une soif de liberté retrouvée, de réappropriation de ses désirs par l’expérience, une remise en cause des tabous, des interdits, et surtout, une auto-détermination qui ne laisse la place à aucune soumission, pas même celle de l’injonction de la réussite professionnelle, concept que le film interroge de tout son long.

L’ambition esthétique d’Audrey Diwan l’amène également à diriger de manière très précise son actrice principale, Noémie Merlant, comme sa caméra, à qui elle confie la lourde tâche de pouvoir contribuer à une atmosphère qui serait propice aux plaisirs de la chair. Comme chez Wong Kar-Wai, se met en place une forme de chorégraphie, voire de ballet, des allers et venues dans des couloirs le plus souvent vides, un chasser croisé permanent, comme chez Coppola, le temps suspendu, le décor luxueux, impersonnel, le déracinement témoignent d’un ennui profond, et constituent si ce n’est le mobile tout au moins le motif primordial qui appelle à une rupture, à un renouveau. Force et faiblesse du film tout à la fois, la forme se pose et s’impose avec insistance, presque sans nuance. La sensorialité semble recherchée de tous les plans, entraînants des ralentis, des mouvements de caméra tournoyant dans une pièce, quand elle ne s’égare pas sur des orchidées ou autres éléments de décors d’un hôtel de luxe intercontinental, dépourvu d’âme. Diwan soigne son ambiance sonore, pour qu’elle traduise des sensations intérieures, perçues par Emmanuelle, des gouttes d’eau qui perlent, des orages qui grondent, des conversations évanescentes, des bruits de pas accordés les uns avec les autres proposant leur propre mélodie, et une musique d’hôtel appelant à la relaxation, mais aussi, au désir. Un joli monologue de la directrice de l’établissement (froide Naomi Watts, dans un rôle certes mystérieux mais à contre-courant de la symbolique Lynchienne que l’on attribue spontanément à l’héroïne de Mullholland Drive) viendra plus tard nous confirmer cette mise en abîme plutôt habile, Diwan opte pour le huis-clos dans sa première partie pour nous préparer à une quête sensorielle à venir, la musique d’hôtel (et du film) valent chants de sirènes qui taraudent l’esprit d’Emmanuelle et la conditionne vers une recherche de nouvelles sensations, fortes. La lenteur d’ensemble permet effectivement au spectateur de lui aussi saisir ce ressenti, de se placer lui-aussi en observateur de ce petit monde, mais le conditionne-t-il pour autant à de puissants vertiges ? Hélas, il nous semble que ce point précis ait échappé à Audrey Diwan. Là où Kar-Wai ou Coppola construisent un décor d’ensemble qui vaut fond, la réalisatrice française cherche davantage à reposer sur un décor qu’elle emprunte (à Kar-wai, à Hsao-Hsien, aux hôtels de luxe), à faible empreinte sur son message. Une contradiction semble même naître entre la théorisation d’ensemble de l’objet et la vitalité, le souffre que le roman pouvait naturellement comporte, ici réduit à sa plus simple expression, ou plus exactement à des extraits. Le roman érige le libertinage en composante du bien-être, de l’émancipation, de la femme mais aussi du couple. Le mystère fut longtemps entier sur l’identité réelle d’Emmanuelle Arsan, certains pensant que Marayat Bibidh puisse être, à l’instar de la supercherie qu’entretint Gary avec son neveu au sujet de La vie devant soi, le faisant passer pour Emile Ajar à sa place, un avatar. Certains pensèrent longtemps que son mari, diplomate (comme Gary) en fut l’auteur, mais les preuves de la haute éducation de la jeune thailandaise d’origine, égérie de surréalistes comme Dali, sa culture et sa grande maîtrise de la langue française, ramenèrent à la raison, et ne laissent aujourd’hui aucun doute sur le fait qu’elle en soit l’autrice. Un doute subsiste cependant sur la partition de son mari à l’écriture, certains passages semblant relever davantage d’un regard masculin.

De fait, le film n’aurait-il pas gagné à se nommer différemment ? Peut-être, mais si la version de 1974 eut le droit de se nommer ainsi alors qu’il trahissait totalement le propos de son autrice, qui d’ailleurs ne se priva pas de le lui écrire, pourquoi cette version de 2024 qui se rapproche, pour partie donc, plus de son esprit féminin, n’en aurait-il pas le droit ? Après tout, derrière l’intention politique, derrière l’intention esthétique (qui au final ne convient pas totalement au film disions-nous), ne se cache-t-il pas aussi une intention plus simple, plus intime, celle de livrer à l’écran un récit sur le désir ? Nous nous souvenons par exemple du succès du retour à l’écran de Pascale Ferrand en 2006 avec son adaptation de Lady Chatterley, qui trouva très largement son public (féminin notamment), et reçut une excellente critique. Le film interrogeait bien davantage le désir qu’il ne le montrait, et rendait un hommage intéressant à la très belle écriture de D.H. Lawrence. Dans la même veine, les récits autour du désir ont beaucoup alimenté l’œuvre de Rohmer, de ses contes immoraux, en passant par son adaptation d’Heinrich Von Kleist avec La Marquise d’O à ne pas confondre avec un autre classique de la littérature érotique, écrit sous X, et maintes fois adaptée à l’écran, Histoire d’O. D’autres réalisateurs (masculin) de qualité se sont plus intéressés à la dimension sulfureuse, subversive, à ce que l’érotisme en comprend, à ce en quoi cela peut fasciner, que ce soit Kubrick (Eyes Wide Shut, Lolita), Forman (Larry Flint), Kaufman (L »insoutenable légêreté de l’être), Malle (Les amants, Fatale), Verhoeven (Basic Instinct, Show Girl), Von Trier (Nymphomaniac), Noé (Love), Ozon (Jeune & Jolie); liste à laquelle nous pouvons rajouter – non-obstant toutes les accusations légitimes à leur encontre, qui relèvent de la justice plus que la critique cinématographique – Kechiche (La vie d’Adèle), Polanski (Lune de fiel), Bertolucci (Les Innocents, Le dernier Tango à Paris), Blier (Beau-père, les valseuses) et Brisseau (Choses secrètes, l’ange noire…). Côté réalisatrice, elles ne sont que très peu finalement à s’y être risqué – artistiquement s’entend, c’est à dire en mettant de côté le porno-business-, en cherchant précisément à sonder le désir au féminin, Jane Campion nous vient la première à l’esprit (In the cut), avec Virginie Despentes et Coralie Trinh-Thi (Baise-moi) ou encore Eva Husson (Gang Bang).

Résolument, Audrey Diwan, en rendant grâce aux mots, en s’interdisant précisément de verser dans la subversion en tenant une ligne ouvertement féministe, la scène de masturbation où Emmanuelle semble véritablement prendre du plaisir pour la première fois l’illustrant parfaitement, dressant un parallèle avec une scène de L’évènement où la jeune femme interprétée Maria Vortolomei découvre son sexe devant la glace pour la première fois, brisant un tabou de l’époque – se rapproche bien davantage dans son entreprise du travail de Pascale Ferrand, ou de celui de Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu), et à ce titre là, nous reposons la question, Emmanuelle était-il vraiment le meilleur titre possible, pour cette adaptation, pour partie -seulement- fidèle, au roman éponyme ?