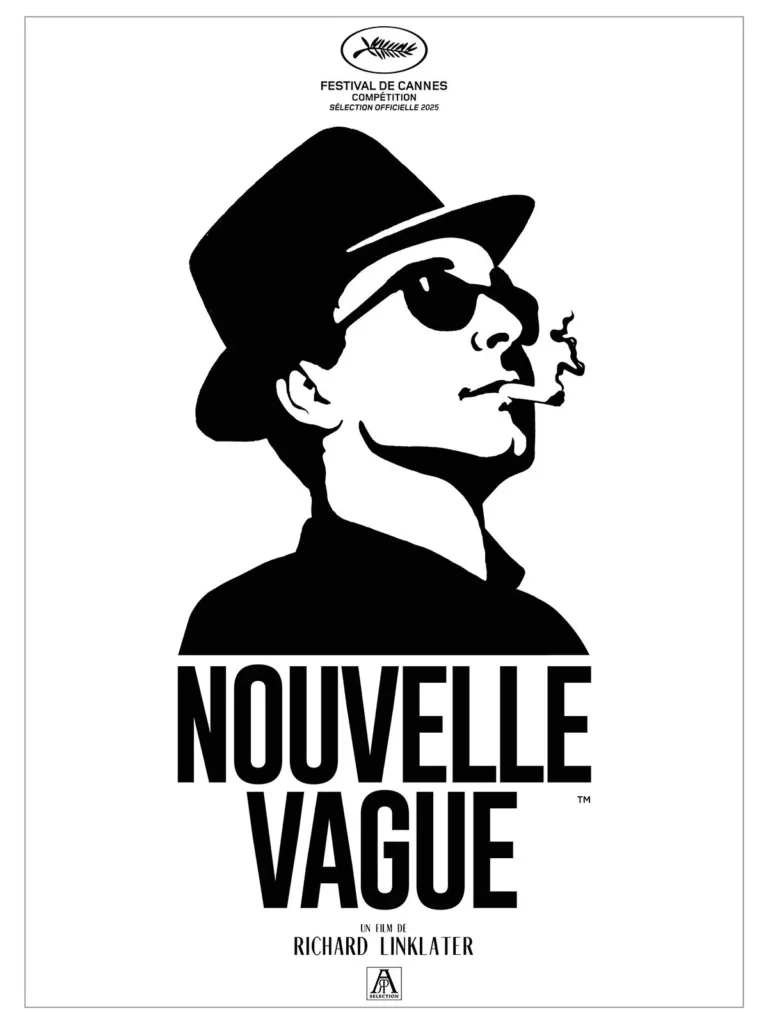

Un film de Richard Linklater

Avec: Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin, Alix Bénézech, Paolo Luka Noé, Tom Novembre, Jade Phan-Gia, Nicolas Dozol, Jean-Jacques Le Vessier, Bruno Dreyfürst

Le récit de la genèse et du tournage d’« À Bout de souffle » de Jean-Luc Godard, dans le style et l’esprit avec lesquels Godard a créé « À Bout de souffle ».

Notre avis: ***

Notre avis 2: *(*)

Avec Nouvelle Vague Richard Linklater s’attaque, une fois de plus, à un projet conceptuel, à un défi majeur, qui ne l’effraie nullement, au contraire, qui l’anime et le motive. En somme, il puise de l’inspiration à s’attaquer à l’inattaquable, à chercher à faire du neuf avec du vieux, à mettre à l’écran un acte fondateur du cinéma français, mais aussi mondial; preuve en est Linklater, comme beaucoup de réalisateurs américains fut formé aux Etats-Unis avec cette initiation à un cinéma d’auteur qui connut sa première révolution du côté des rives droites et gauches de la Seine, quand de jeunes critiques de cinéma aux cahiers du cinéma se lancèrent dans une vindicte contre le cinéma académique et prirent les caméras de force. Le plus guerrier d’entre tous, le plus fou, le plus talentueux, et charismatique tant il s’opposait, et nourrissait l’opposition à l’académisme, à ses règles et ses obligations, fut Jean-Luc Godard, le véritable auteur au sens où l’article de Truffaut prémonitoire l’entendait. Nouvelle Vague eut été mieux nommé A bout de souffle de ce fait, car si Linklater présente en introduction de Nouvelle Vague ses héros, de jeunes cinéastes, de jeunes producteurs, de jeunes acteurs qui voulaient tout repenser, comme le ferait un enfant qui présenterait à ses parents les petits soldats avec lesquels il joue, il ne sera nullement question des autres films fondateurs de la Nouvelle Vague, du côté de Truffaut (Les 400 coups), de Rivette ou de Rozier (leurs courts métrages). La caméra suit Godard, son ersatz en la personne de Guillaume Marbeck, excellent imitateur, dans son entreprise que le producteur Georges de Beauregard pensera maintes et maintes fois vouée à l’échec, opposition dont Linklater s’amuse, comme il s’amuse, avec bienveillance (contrairement à Hazavanicius dans Le Redoutable, qui s’en moquait, par ce qu’il faut bien appeler un relent jaloux) et admiration, de Godard, le personnage. Si effectivement Linklater parvient à nous amuser, à transmettre toute l’admiration qu’il peut avoir pour cet acte fondateur, pour l’approche de Godard, follement artistique, s’il parvient à nourrir son récit de nombre de détails plus véridiques les uns que les autres, il n’en tombe pas moins dans les écueils que son projet annonçait. En premier lieu, A bout de souffle fonctionnait sur l’alchimie très improbable entre deux interprètes que tout oppose, mais qui, chacun à sa manière, attire l’œil, et charme le spectateur. La verve, l’insouciance, le sourire en coin de Belmondo, la timidité, la beauté naturelle, la grâce de Jean Seberg, en américaine exotique et affable. La liberté de Godard qui infusait dans ces deux personnages, très libres eux aussi (Godard n’aura de cesse dans toute sa carrière de célébrer la liberté, à tout niveau – de mise en scène, de jeu, d’intuition, mais aussi et surtout à travers ses personnages principaux, ivres de libertés -, et il nous refera le coup avec Pierrot le fou, le Mépris, une femme est une femme, et tant d’autres), se perçoit certes dans Nouvelle Vague et se transmet par le personnage de Godard, mais Linklater confie les partitions de Belmondo et Jean Seberg à deux interprètes qui en rien ne parviennent à nous éblouir ou à nous séduire comme les interprètes de Godard pouvaient le faire. A bout de souffle brillait par son sens du rythme, accéléré, dans l’esprit de la course poursuite menée par son personnage principal, dans un élan vital, que l’amour sublime. Godard nous parlait d’Amour, un amour qui doit se vivre à 200%, dans l’insouciance totale, ne pouvant mener qu’à la mort. Linklater semble, dans les premières minutes de Nouvelle Vague, saisir l’importance de placer Godard lui même dans cette même urgence, mais le procédé vient ici à l’encontre de cette furie nécessaire. En s’arrêtant sur le making off d’A bout de souffle, il s’arrête. Les grands sourires liés à l’exaltation de suivre un bouillonnant réalisateur laissent la place à la frustration de le voir à l’arrêt, stoppé par lui même ou par les autres. L’urgence de réaliser un film (propre au concept même du cinéma des auteurs) laisse la place au délai de réflexion, aux tractations, aux commentaires. Nous sortons de la Nouvelle Vague, nous ne faisons plus que de l’observer de l’extérieur. Et de la sorte, tout devient factice. Les nombreux détails sur Godard, certes fouillés, retenus, n’empêchent nullement la copie non conforme, réductrice, le portrait devient cliché. O combien Godard était plus complexe, plus insaisissable, plus redoutable pour citer l’autre, ô combien était-il plus paradoxal et intelligent. Saisir Godard ne peut se faire que par l’archive, contradictoire, nullement par la reconstitution. Seul Godard peut nous parler avec justesse de Godard. Nouvelle Vague manque enfin au devoir auquel son titre l’appelle, au devoir de mémoire quelque part, nous renseigner sur le mouvement, et sur ceux qui y ont contribué, avec précision et exhaustivité. Là aussi, Linklater montre patte blanche, commence par communiquer qu’il en a bien saisi l’importance, avec cette introduction qui annonce une série de portraits jubilatoires, mais là aussi, il s’arrêtera en chemin, à vouloir raconter deux ou trois choses qu’il sait de Lui, à vouloir raconter l’envers du décor, il passe à côté du décor, de la Nouvelle Vague, du grand film impossible à faire sur ce sujet.