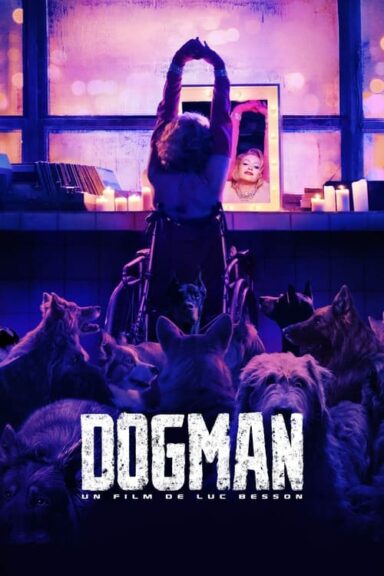

Un film de Luc Besson

Avec: Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Grace Palma, Marisa Berenson, Michael Garza, James Payton, Eric Carter, Frédéric Guérin, Bennett Saltzman

Abîmé par la vie, un garçon grandit et trouve son salut grâce à son amour pour les chiens.

Notre avis: **(*)

Nous aurions mille raisons de détester DogMan de Luc Besson, mais aussi quelques unes de l’adorer. Les défauts du cinéma de Besson, nous les connaissons tous, proviennent de sa définition même de ce que doit être le cinéma, une industrie du divertissement avant tout, qui doit donner à voir ce que les consommateurs attendent. Avant bien d’autres, il a ouvert la voie à un cinéma grandiloquent, simpliste, tourné vers l’action et le clinquant (le fameux look, issu de ses années publicitaires), hyper souligné, qui fuit les nuances, les dialogues intellectuels, le geste si français poursuivi et adulé depuis la Nouvelle Vague. Manichéen à souhait, Besson ressemble à bien des cinéastes américains décomplexés devant l’idée de devoir faire des films intelligents, et qui leur préfèrent l’efficacité, le suivi appliqué d’une recette éprouvée. Besson a fait fortune en ogre producteur peu embarrassé par la bêtise effarante de certaines de ses productions (parmi lesquelles ses propres œuvres post Léon dirons-nous), s’est probablement vu plus beau et plus haut que tous, a mené des projets de studio à l’américaine qui ont viré au fiasco après avoir eu un démarrage retentissant et surtout, traîne derrière lui une piètre réputation, la justice s’étant saisi de plusieurs affaires de mœurs qui le concernent. Quelle curiosité donc que de voir sélectionné en compétition du deuxième plus grand festival au monde (Cannes pour nous reste devant) DogMan … D’autant que nous remarquons très vite que Besson ne sait nullement mué en Bresson, Rohmer ou Godard, le contraire fut étonnant … Il nous sert du Besson, pur jus, totalement assumé. Il plonge à pieds joints dans un cinéma qui abuse de clichés (sur les drag queens, les hommes violents, les hispano trafiquants, …), surligne toutes ses intentions émotives par la musique (Eric Serra ici inspiré comme à ses plus grandes heures), se joue des contrastes entre les personnages en jouant sur la corde sensible de façon hyper appuyée, sans prendre de gant. Il reprend ceci dit une recette qui avait déjà pu faire le succès de Nikita ou Léon, plus que du cinquième élément, en s’intéressant à un personnage singulier, retranché du monde extérieur, qui présente des caractéristiques humaines ramenées à des expressions simples, amour, compassion, positionné en victime d’un monde abrupte. Ce personnage, il en prend soin comme de sa muse, le façonne de sorte que nous puissions nous apitoyer sur son sort, rentrer en empathie avec sa psychologie enfantine, le dote de qualités manifestes contrastant avec les épreuves que la vie a pu lui réserver. Les chiens ne font pas de chat, dit l’image, Besson explore précisément la possibilité contraire. A rebours de toute intention naturaliste, ou réaliste, il inscrit son héros dans un univers désenchanté, où les hommes violents sont des brutes épaisses, et dresse un portrait de la société que pourrait faire un enfant de 5 ans. Il assume pleinement ce parti-pris, ce qui, une fois accepté, nous permet de raccrocher au conte en lui même, finalement proche de Disney. Il interroge (sans trop de profondeur bien entendu) le concept d’enfant sauvage qui résonnait dans l’esprit de Truffaut (lui aussi pouvait s’identifier à un enfant sauvage qui aurait cherché l’affection partout où il pouvait la trouver). DogMan (au titre simpliste et déjà utilisé avant lui par Garrone, autre amateur de conte) donne à voir un Mowglie, qui aurait été éduqué non par un ours, des singes, un serpent et un tigre protecteur, mais par des chiens, serviables, empathiques, et dotés, à défaut de parole, d’une capacité de compréhension et de coordination quasi magique. Il donne au déjà très remarqué Caleb Landry Jones, une partition qui le met en valeur, dans son art de la transformation, (les fameuses perruques et déguisement qui ont toujours plu à Besson), sa capacité à susciter l’émotion par sa voie, sa façon de se mouvoir, et de se donner en spectacle (façon queer). Luc Besson a surtout la très bonne idée, outre de convoquer quelques icônes comme Trénet, Piaf, Dietrich ou Marylin Monroe) ici de mettre la pédale douce sur d’autres défauts si criants dans ses plus mauvais films, quand l’action prend toute la place, quand les scènes de combat versent dans la surenchère de gestes, d’hémoglobines ou de chorégraphies étirées et pathétiques. En lieu et place, il trouve un dosage plutôt intéressant, entre psychologie élémentaire ramenée à sa plus simple expression, un processus narratif basé sur le flashback compassionnel, bénéficiant de la capacité d’écoute – et de l’effet miroir du procédé empathique dans lequel rentre une jeune psychiatre qui se représente ses propres traumatismes au regard des blessures que le prévenu qu’elle interroge lui révèle ouvertement -, mais aussi propose quelques instants d’humour que l’on ne rencontrait plus dans son cinéma depuis longtemps. Sur la forme, si l’on parvient (défi peu évident ceci-dit) à mettre de côté l’habillage émotivo-musical, nous notons une mise en scène léchée. La très intéressante photographie notamment permet de mettre en valeur les situations racontées, mais aussi le visage expressif du jeune acteur, là aussi en miroir du regard expressif des gentils toutous. Les chorégraphies impliquant les différents chiens dans des scènes coordonnées au cordeau n’ont, de leurs côtés, rien à envier au à la précision millimétrée que l’on rencontre en général dans les films qui s’intéressent à des braquages facétieux, le travail des dresseurs étant ici remarquable. En abandonnant tout sérieux, en évitant l’omniprésence des actes violents – et la glorification de ceux-ci-, Besson parvient à conférer à DogMan un ton relativement doux et lumineux. Il parle assurément à hauteur de l’enfant qu’il n’a jamais cessé d’être, et quoi qu’il s’inscrive dans un cinéma du spectacle dont on peine à comprendre qu’il puisse trouver place dans un festival consacré normalement à l’art cinéma, reconnaissons que nous avons su apprécier précisément le spectacle, à défaut d’avoir découvert un chef d’œuvre de sensibilité ou de finesse psychologique.