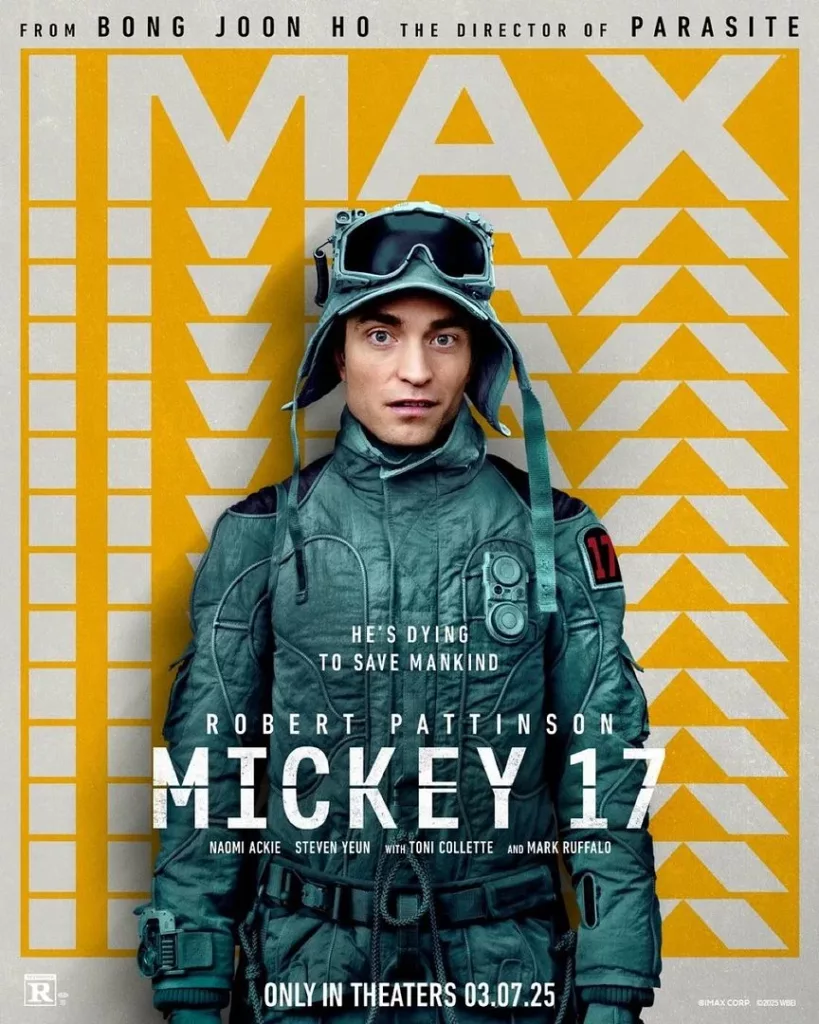

Avec Mickey 17, Bong Joon-ho s’aventure en territoire américain en adaptant le roman de science-fiction d’Edward Ashton. Porté par un Robert Pattinson inspiré, le film démarre sous les meilleurs auspices : un postulat original, une dose d’humour bien sentie, une atmosphère intrigante, marquée par une tension sous-jacente et un sentiment d’étrangeté qui enveloppe rapidement le spectateur. L’univers visuel froid et aseptisé, combiné à une mise en scène qui joue sur l’isolement du protagoniste, Mickey 17, installe une forme d’angoisse latente, renforcée par la nature même du concept nommé « réimpressions » et son impact sur l’identité de Mickey. Pourtant, à mesure que l’intrigue avance, Mickey 17 s’enlise dans des codes trop familiers du cinéma de science-fiction, abandonnant progressivement l’empreinte si singulière de son réalisateur au profit d’une recette hollywoodienne trop bien rodée.

Le film brille dans sa première partie. Les « réimpressions »—des clones successifs de Mickey Barnes envoyés en mission sur une planète hostile dans l’unique but de mourir à la place de l’humanité toute entière—offrent un terrain propice à des questionnements philosophiques et existentiels. Pattinson excelle, incarnant avec brio les différentes facettes de cet antihéros malgré lui, à travers ses diverses versions clonées. Mais ce concept, bien qu’enthousiasmant, reste sous-exploité et manque de profondeur.

Rapidement, le souffle s’épuise. L’originalité du départ laisse place à une mécanique narrative convenue. Le scénario suit une trajectoire prévisible, s’appuyant sur des figures archétypales trop familières : une opposition entre idéalisme et pragmatisme, des dilemmes éthiques effleurés mais jamais creusés, et une réflexion sur l’identité et le libre arbitre qui peine à se renouveler. De plus, Mickey 17 s’éparpille dans une multitude de sous-intrigues—certaines liées aux tensions politiques entre les colons, d’autres au passé du personnage principal—mais aucune n’est suffisamment développée pour enrichir réellement l’histoire, rendant le récit parfois confus.

Par le passé, Bong Joon-ho s’était illustré par sa capacité à injecter une critique sociale affûtée et une identité culturelle forte à ses récits (Parasite, Memories of Murder, Mother, The Host…). Ici, son cinéma semble avoir été lissé, privé de son ADN sud-coréen. La satire sociale percutante qui faisait sa marque se voit remplacée par une réflexion bien plus consensuelle sur l’individualisme et le sacrifice. La mise en scène, bien que soignée, manque de personnalité, et les décors froids et impersonnels peinent à créer une atmosphère immersive. Certes, Bong Joon-ho n’a jamais été un adepte des univers visuellement flamboyants, préférant une mise en scène fonctionnelle, mais ici, l’ensemble semble manquer d’âme et d’intention.

La direction d’acteurs reste un point fort, notamment grâce à Pattinson, qui réussit à insuffler une véritable humanité à ses différentes incarnations de Mickey. En revanche, Mark Ruffalo en fait trop : son jeu outrancier et ses grimaces constantes rendent son personnage excessif, limitant sa crédibilité. Heureusement, Toni Collette équilibre cette exubérance en incarnant une épouse acerbe, maniant un humour pince-sans-rire avec une redoutable efficacité. Collette insuffle une énergie mordante à ses dialogues et parvient à nuancer un rôle qui aurait pu sembler trop rigide, bien que son développement reste en deçà de son potentiel. Les personnages secondaires, quant à eux, peinent à exister (notamment Timo, incarné par Steven Yeun), et leurs trajectoires respectives manquent d’enjeu.

Si Mickey 17 s’inscrit pleinement dans le genre de la science-fiction, il peine à proposer une vision forte. Là où certains films du genre parviennent à dresser un miroir saisissant de notre société, ici, le commentaire social reste timide, voire superficiel. Bong Joon-ho semble plus préoccupé par l’efficacité de son récit que par l’exploration d’un imaginaire singulier.

Une ironie cruelle quand on sait que le film traite justement de la notion de remplaçabilité : en s’alignant sur les codes du blockbuster américain, Bong Joon-ho devient, lui aussi, un réalisateur « remplaçable ». Sans être un échec total, Mickey 17 peine à convaincre pleinement : il divertit, amuse et bénéficie d’un casting qui attire les foules. Mais en troquant son audace pour des conventions trop sages, Bong Joon-ho livre une œuvre sans relief, loin de l’essence de son cinéma.

A lire également sur le sujet, notre analyse du style Bong Joon-ho, entrevu dés Memories of Murder.